微服务

[TOC]

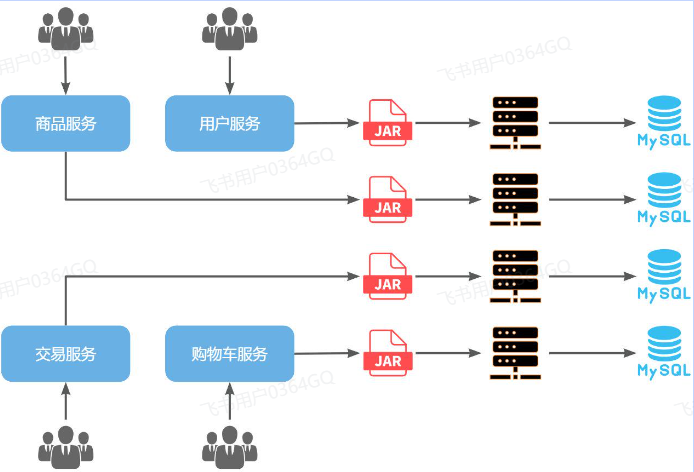

微服务架构,首先是服务化,就是将单体架构中的功能模块从单体应用中拆分出来,独立部署为多个服务。同时要满足下面的一些特点:

- 单一职责:一个微服务负责一部分业务功能,并且其核心数据不依赖于其它模块。

- 团队自治:每个微服务都有自己独立的开发、测试、发布、运维人员,团队人员规模不超过10人(2张披萨能喂饱)

- 服务自治:每个微服务都独立打包部署,访问自己独立的数据库。并且要做好服务隔离,避免对其它服务产生影响

例如,黑马商城项目,我们就可以把商品、用户、购物车、交易等模块拆分,交给不同的团队去开发,并独立部署:

SpringCloud

微服务拆分以后碰到的各种问题都有对应的解决方案和微服务组件,而SpringCloud框架可以说是目前Java领域最全面的微服务组件的集合了。

而且SpringCloud依托于SpringBoot的自动装配能力,大大降低了其项目搭建、组件使用的成本。对于没有自研微服务组件能力的中小型企业,使用SpringCloud全家桶来实现微服务开发可以说是最合适的选择了!

目前SpringCloud最新版本为2022.0.x版本,对应的SpringBoot版本为3.x版本,但它们全部依赖于JDK17,目前在企业中使用相对较少。

| SpringCloud版本 | SpringBoot版本 |

|---|---|

| 2022.0.x aka Kilburn | 3.0.x |

| 2021.0.x aka Jubilee | 2.6.x, 2.7.x (Starting with 2021.0.3) |

| 2020.0.x aka Ilford | 2.4.x, 2.5.x (Starting with 2020.0.3) |

| Hoxton | 2.2.x, 2.3.x (Starting with SR5) |

| Greenwich | 2.1.x |

| Finchley | 2.0.x |

| Edgware | 1.5.x |

| Dalston | 1.5.x |

因此,我们推荐使用次新版本:Spring Cloud 2021.0.x以及Spring Boot 2.7.x版本。

微服务拆分时粒度要小,这其实是拆分的目标。具体可以从两个角度来分析:

- 高内聚:每个微服务的职责要尽量单一,包含的业务相互关联度高、完整度高。

- 低耦合:每个微服务的功能要相对独立,尽量减少对其它微服务的依赖,或者依赖接口的稳定性要强。

高内聚首先是单一职责,但不能说一个微服务就一个接口,而是要保证微服务内部业务的完整性为前提。目标是当我们要修改某个业务时,最好就只修改当前微服务,这样变更的成本更低。

一旦微服务做到了高内聚,那么服务之间的耦合度自然就降低了。

当然,微服务之间不可避免的会有或多或少的业务交互,比如下单时需要查询商品数据。这个时候我们不能在订单服务直接查询商品数据库,否则就导致了数据耦合。而应该由商品服务对应暴露接口,并且一定要保证微服务对外接口的稳定性(即:尽量保证接口外观不变)。虽然出现了服务间调用,但此时无论你如何在商品服务做内部修改,都不会影响到订单微服务,服务间的耦合度就降低了。

明确了拆分目标,接下来就是拆分方式了。我们在做服务拆分时一般有两种方式:

- 纵向拆分

- 横向拆分

所谓纵向拆分,就是按照项目的功能模块来拆分。例如黑马商城中,就有用户管理功能、订单管理功能、购物车功能、商品管理功能、支付功能等。那么按照功能模块将他们拆分为一个个服务,就属于纵向拆分。这种拆分模式可以尽可能提高服务的内聚性。

而横向拆分,是看各个功能模块之间有没有公共的业务部分,如果有将其抽取出来作为通用服务。例如用户登录是需要发送消息通知,记录风控数据,下单时也要发送短信,记录风控数据。因此消息发送、风控数据记录就是通用的业务功能,因此可以将他们分别抽取为公共服务:消息中心服务、风控管理服务。这样可以提高业务的复用性,避免重复开发。同时通用业务一般接口稳定性较强,也不会使服务之间过分耦合。

服务拆分之后,不可避免的会出现跨微服务的业务,此时微服务之间就需要进行远程调用。微服务之间的远程调用被称为RPC,即远程过程调用。RPC的实现方式有很多,比如:

- 基于Http协议

- 基于Dubbo协议

在微服务远程调用的过程中,包括两个角色:

- 服务提供者:提供接口供其它微服务访问,比如

item-service - 服务消费者:调用其它微服务提供的接口,比如

cart-service

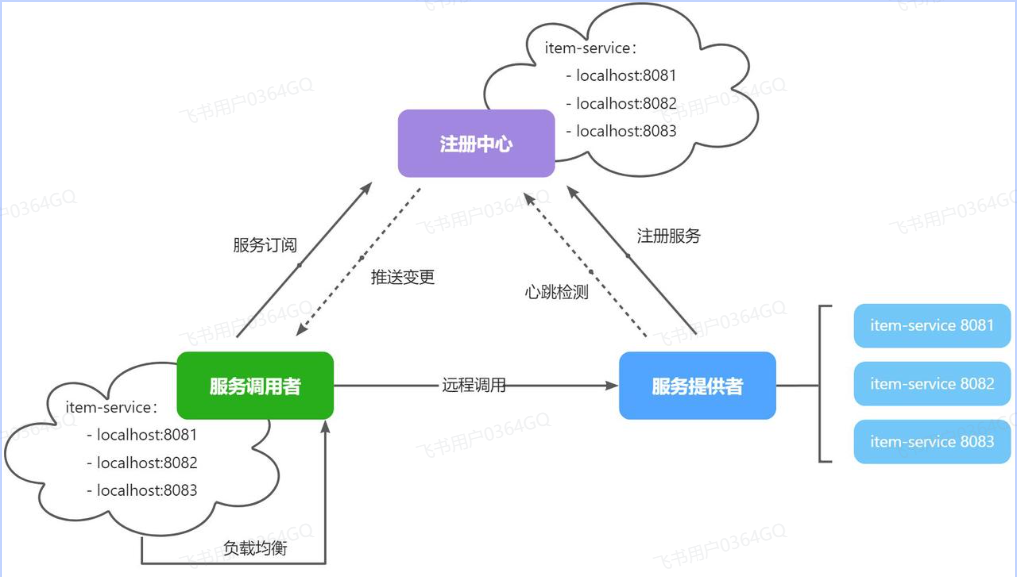

在大型微服务项目中,服务提供者的数量会非常多,为了管理这些服务就引入了注册中心的概念。注册中心、服务提供者、服务消费者三者间关系如下:

流程如下:

- 服务启动时就会注册自己的服务信息(服务名、IP、端口)到注册中心

- 调用者可以从注册中心订阅想要的服务,获取服务对应的实例列表(1个服务可能多实例部署)

- 调用者自己对实例列表负载均衡,挑选一个实例

- 调用者向该实例发起远程调用

当服务提供者的实例宕机或者启动新实例时,调用者如何得知呢?

- 服务提供者会定期向注册中心发送请求,报告自己的健康状态(心跳请求)

- 当注册中心长时间收不到提供者的心跳时,会认为该实例宕机,将其从服务的实例列表中剔除

- 当服务有新实例启动时,会发送注册服务请求,其信息会被记录在注册中心的服务实例列表

- 当注册中心服务列表变更时,会主动通知微服务,更新本地服务列表

Nacos注册中心

目前开源的注册中心框架有很多,国内比较常见的有:

- Eureka:Netflix公司出品,目前被集成在SpringCloud当中,一般用于Java应用

- Nacos:Alibaba公司出品,目前被集成在SpringCloudAlibaba中,一般用于Java应用

- Consul:HashiCorp公司出品,目前集成在SpringCloud中,不限制微服务语言

以上几种注册中心都遵循SpringCloud中的API规范,因此在业务开发使用上没有太大差异。由于Nacos是国内产品,中文文档比较丰富,而且同时具备配置管理功能(后面会学习),因此在国内使用较多,课堂中我们会Nacos为例来学习。

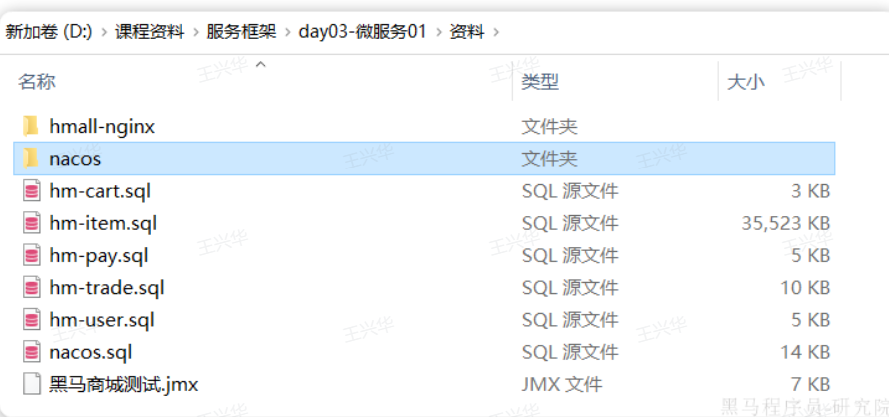

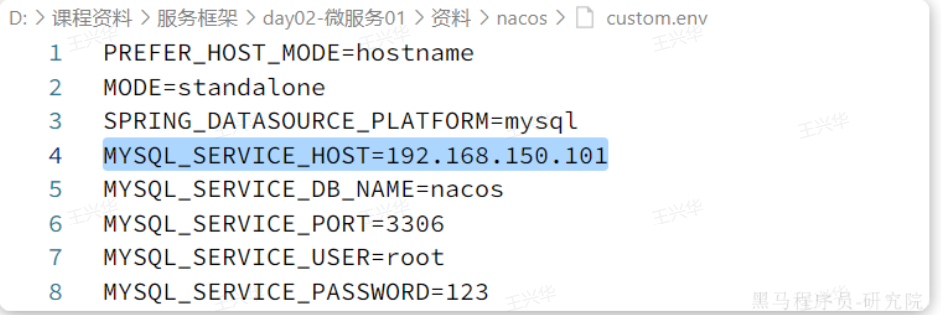

我们基于Docker来部署Nacos的注册中心,首先我们要准备MySQL数据库表,用来存储Nacos的数据。由于是Docker部署,所以大家需要将资料中的SQL文件导入到你Docker中的MySQL容器中:

然后,找到课前资料下的nacos文件夹:

其中的nacos/custom.env文件中,有一个MYSQL_SERVICE_HOST也就是mysql地址,需要修改为你自己的虚拟机IP地址:

然后,将课前资料中的nacos目录上传至虚拟机的/root目录。

进入root目录,然后执行下面的docker命令:

1 | |

启动完成后,访问下面地址:http://192.168.150.101:8848/nacos/,注意将`192.168.150.101`替换为你自己的虚拟机IP地址。

首次访问会跳转到登录页,账号密码都是nacos

接下来,我们把item-service注册到Nacos,步骤如下:

- 引入依赖

- 配置Nacos地址

- 重启

在item-service的pom.xml中添加依赖:

1 | |

服务注册

在item-service的application.yml中添加nacos地址配置:

1 | |

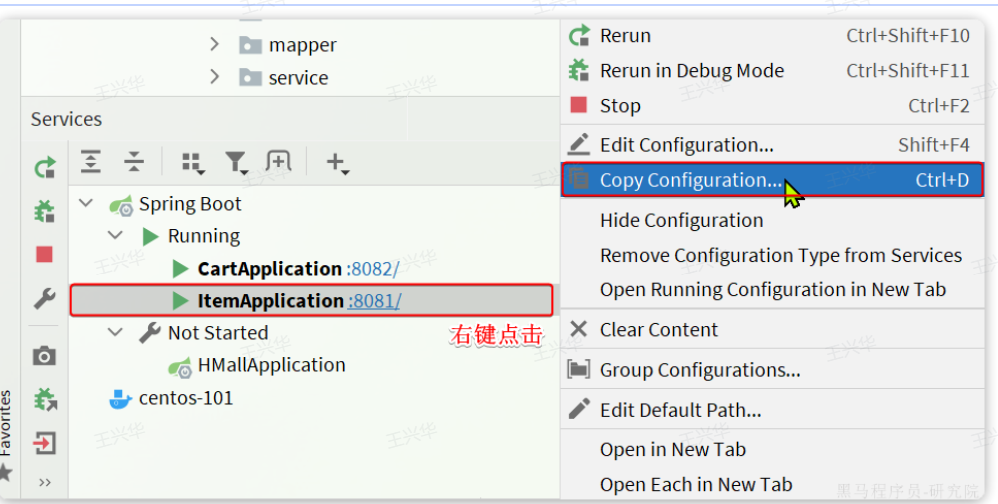

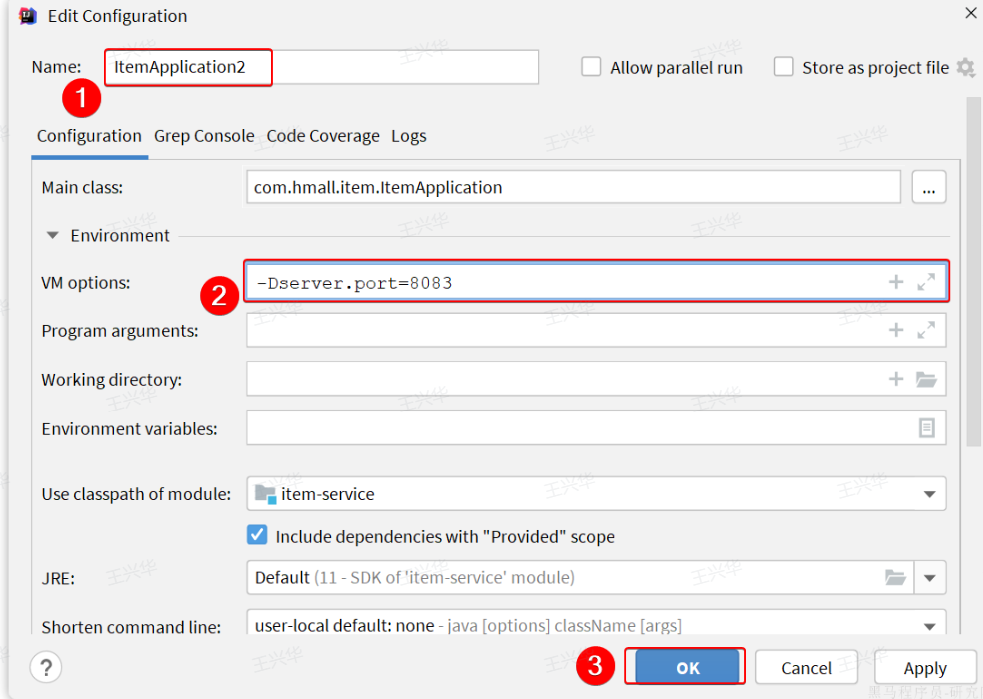

为了测试一个服务多个实例的情况,我们再配置一个item-service的部署实例:

然后配置启动项,注意重命名并且配置新的端口,避免冲突:

重启item-service的两个实例:

访问nacos控制台,可以发现服务注册成功:

服务发现

服务的消费者要去nacos订阅服务,这个过程就是服务发现,步骤如下:

- 引入依赖

- 配置Nacos地址

- 发现并调用服务

服务发现除了要引入nacos依赖以外,由于还需要负载均衡,因此要引入SpringCloud提供的LoadBalancer依赖。

我们在cart-service中的pom.xml中添加下面的依赖:

1 | |

可以发现,这里Nacos的依赖与服务注册时一致,这个依赖中同时包含了服务注册和发现的功能。因为任何一个微服务都可以调用别人,也可以被别人调用,即可以是调用者,也可以是提供者。

因此,等一会儿cart-service启动,同样会注册到Nacos

配置Nacos地址

在cart-service的application.yml中添加nacos地址配置:

1 | |

发现并调用服务

接下来,服务调用者cart-service就可以去订阅item-service服务了。不过item-service有多个实例,而真正发起调用时只需要知道一个实例的地址。

因此,服务调用者必须利用负载均衡的算法,从多个实例中挑选一个去访问。常见的负载均衡算法有:

- 随机

- 轮询

- IP的hash

- 最近最少访问

- …

这里我们可以选择最简单的随机负载均衡。

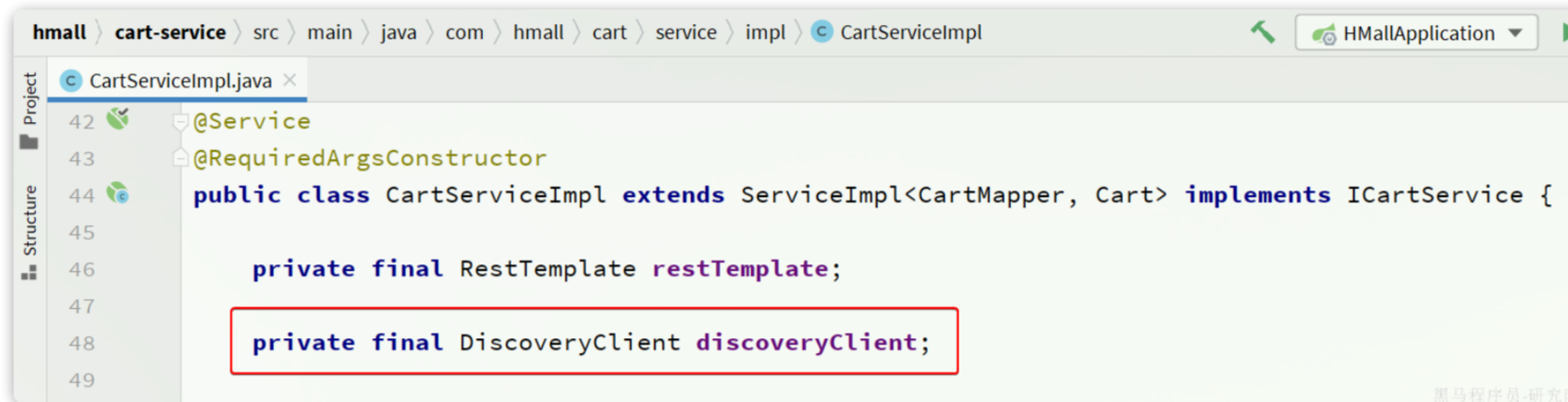

另外,服务发现需要用到一个工具,DiscoveryClient,SpringCloud已经帮我们自动装配,我们可以直接注入使用:

OpenFeign

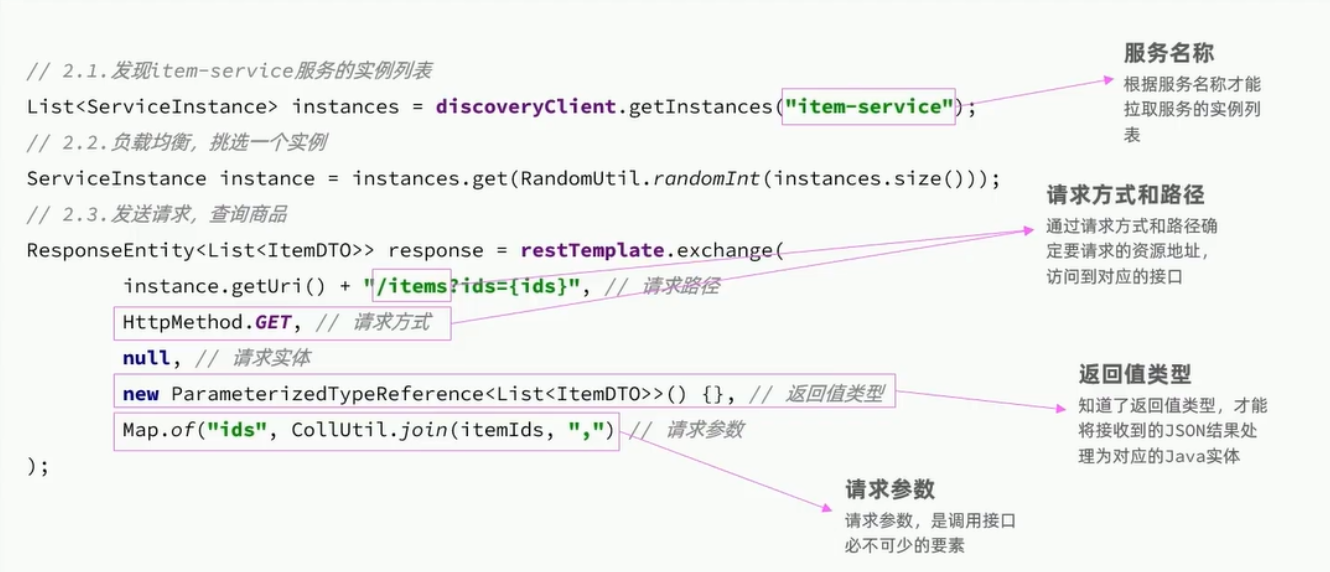

在上一章,我们利用Nacos实现了服务的治理,利用RestTemplate实现了服务的远程调用(跳过了)。但是远程调用的代码太复杂了。如下:

因此,我们必须想办法改变远程调用的开发模式,让远程调用像本地方法调用一样简单。而这就要用到OpenFeign组件了。

其实远程调用的关键点就在于四个:

- 请求方式

- 请求路径

- 请求参数

- 返回值类型

所以,OpenFeign就利用SpringMVC的相关注解来声明上述4个参数,然后基于动态代理帮我们生成远程调用的代码,而无需我们手动再编写,非常方便。

实现:

1.引入依赖

在cart-service服务的pom.xml中引入OpenFeign的依赖和loadBalancer依赖:

1 | |

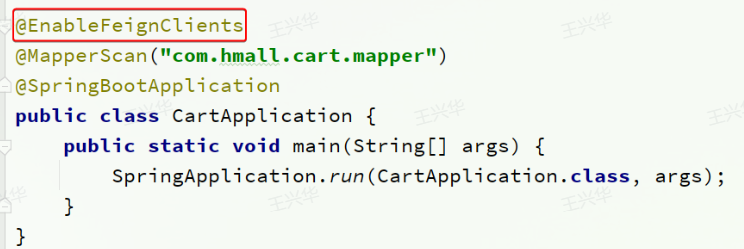

2.启用OpenFeign

接下来,我们在cart-service的CartApplication启动类上添加注解,启动OpenFeign功能:

3.编写OpenFeign客户端

在cart-service中,定义一个新的接口,编写Feign客户端:

其中代码如下:

1 | |

这里只需要声明接口,无需实现方法。接口中的几个关键信息:

@FeignClient("item-service"):声明服务名称@GetMapping:声明请求方式@GetMapping("/items"):声明请求路径@RequestParam("ids") Collection<Long> ids:声明请求参数List<ItemDTO>:返回值类型

有了上述信息,OpenFeign就可以利用动态代理帮我们实现这个方法,并且向http://item-service/items发送一个GET请求,携带ids为请求参数,并自动将返回值处理为List<ItemDTO>。

我们只需要直接调用这个方法,即可实现远程调用了。

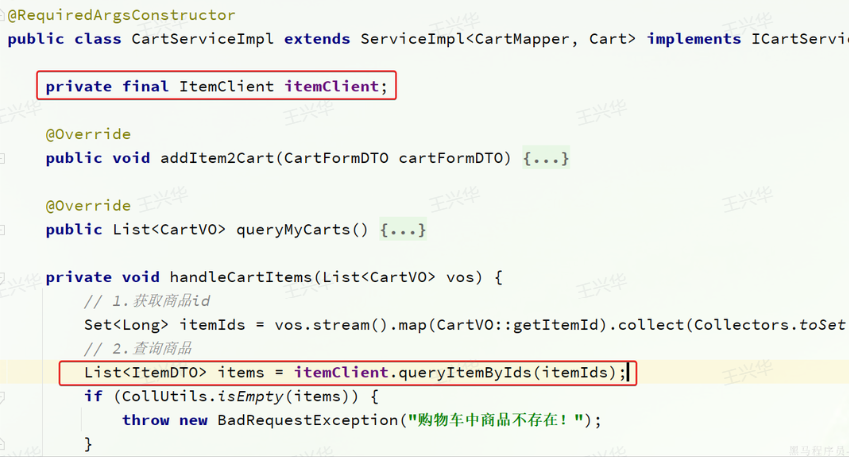

4.使用FeignClient

最后,我们在cart-service的com.hmall.cart.service.impl.CartServiceImpl中改造代码,直接调用ItemClient的方法:

注意:Lombok的@RequiredArgsConstructor注解可以为实例创建构造函数,同时可以实现自动注入

feign替我们完成了服务拉取、负载均衡、发送http请求的所有工作,是不是看起来优雅多了。

而且,这里我们不再需要RestTemplate了,还省去了RestTemplate的注册。

连接池

Feign底层发起http请求,依赖于其它的框架。其底层支持的http客户端实现包括:

- HttpURLConnection:默认实现,不支持连接池(默认的很垃圾)

- Apache HttpClient :支持连接池

- OKHttp:支持连接池

因此我们通常会使用带有连接池的客户端来代替默认的HttpURLConnection。比如,我们使用OK Http.

引入依赖

在cart-service的pom.xml中引入依赖:

1 | |

开启连接池

在cart-service的application.yml配置文件中开启Feign的连接池功能:

1 | |

重启服务,连接池就生效了。

最佳实践

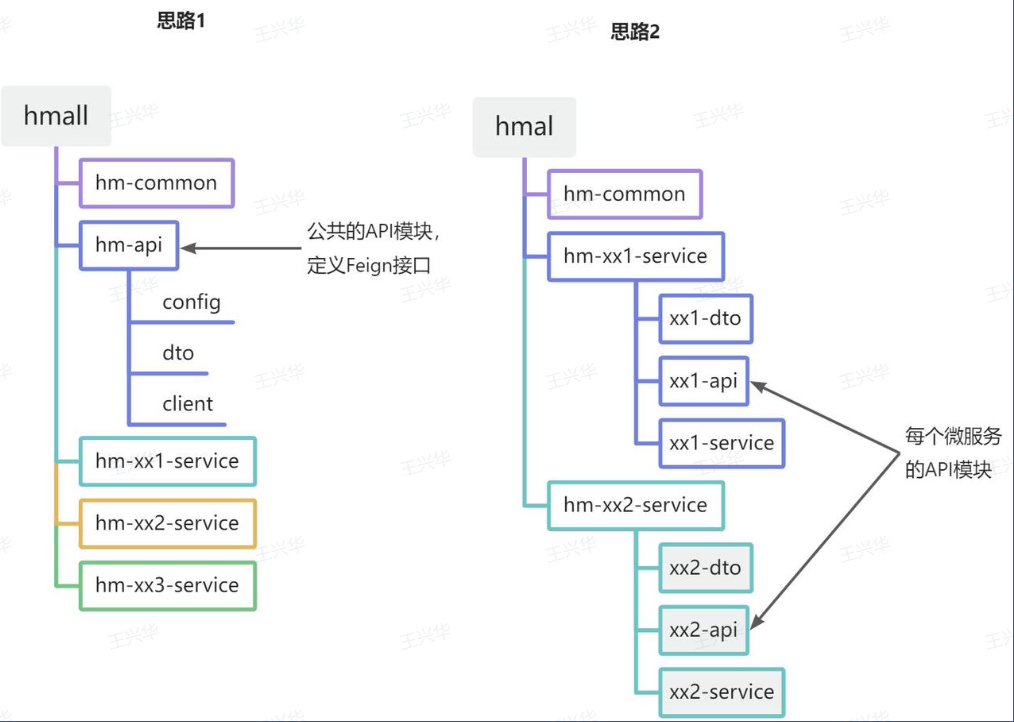

问题提出:当一个服务调用另一个服务,需要把feign类定义在自己的模块包里,如果每个都需要调,就冗余了

相信大家都能想到,避免重复编码的办法就是抽取。不过这里有两种抽取思路:

- 思路1:抽取到微服务之外的公共module

- 思路2:每个微服务自己抽取一个module

思路1:共同抽取出来一部分,放在项目模块下,让其他模块共同调用。 缺点:耦合性强

思路2:(推荐)每个模块再下面创造对应的模块,放需要调用的别的模块的api 缺点:耗费资源,费劲

由于item-service已经创建好,无法继续拆分,因此这里我们采用方案1.

抽取Feign客户端

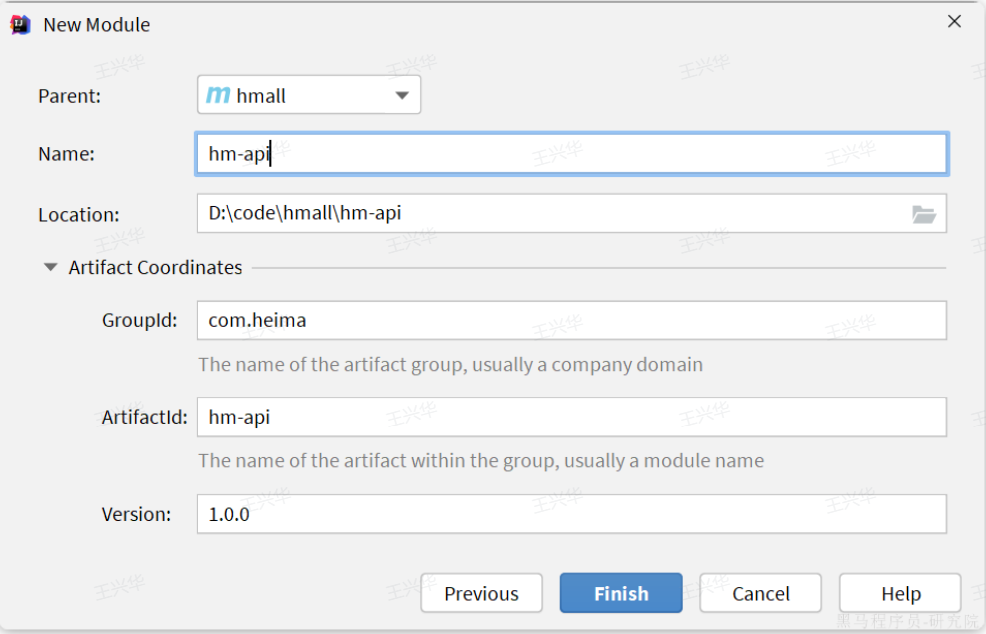

在hmall下定义一个新的module,命名为hm-api

其依赖如下:

1 | |

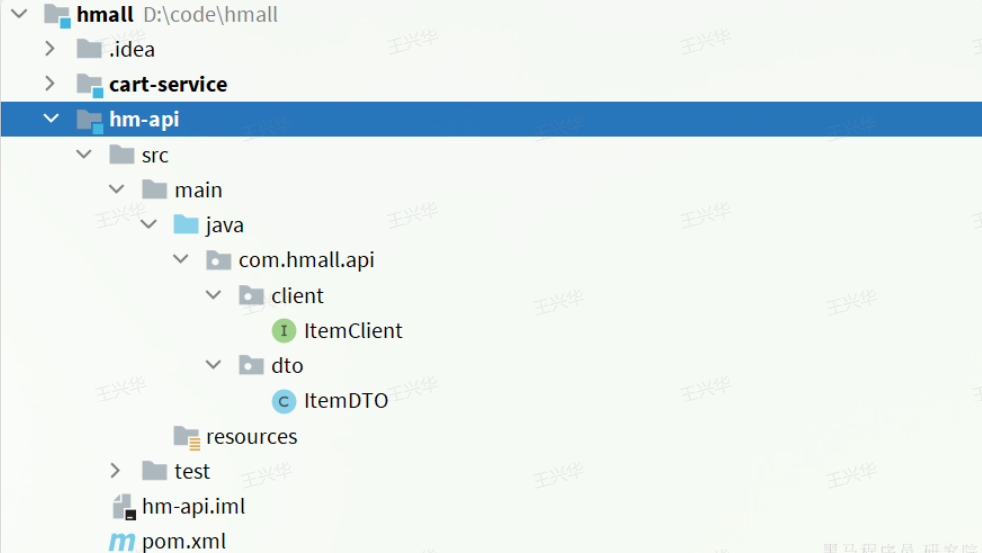

然后把ItemDTO和ItemClient都拷贝过来,最终结构如下:

现在,任何微服务要调用item-service中的接口,只需要引入hm-api模块依赖即可,无需自己编写Feign客户端了。

扫描包

接下来,我们在cart-service的pom.xml中引入hm-api模块:

1 | |

删除cart-service中原来的ItemDTO和ItemClient,重启项目,发现报错了:

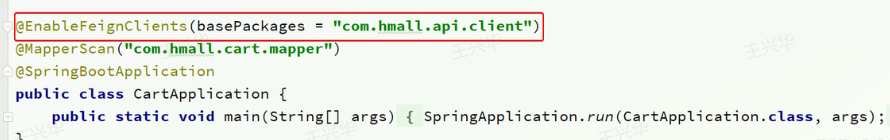

这里因为ItemClient现在定义到了com.hmall.api.client包下,而cart-service的启动类定义在com.hmall.cart包下,扫描不到ItemClient,所以报错了。

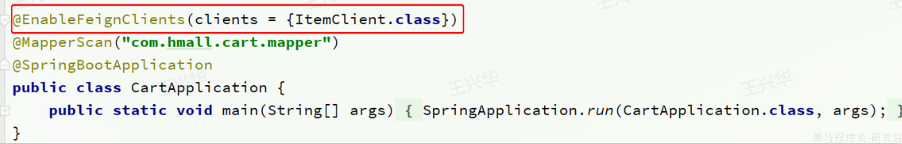

解决办法很简单,在cart-service的启动类上添加声明即可,两种方式:

- 方式1:启动类声明扫描包:

- 方式2:声明要用的FeignClient

日志配置

OpenFeign只会在FeignClient所在包的日志级别为DEBUG时,才会输出日志。而且其日志级别有4级:

- NONE:不记录任何日志信息,这是默认值。

- BASIC:仅记录请求的方法,URL以及响应状态码和执行时间

- HEADERS:在BASIC的基础上,额外记录了请求和响应的头信息

- FULL:记录所有请求和响应的明细,包括头信息、请求体、元数据。

Feign默认的日志级别就是NONE,所以默认我们看不到请求日志。

在hm-api模块下新建一个配置类,定义Feign的日志级别:

代码如下:

1 | |

接下来,要让日志级别生效,还需要配置这个类。有两种方式:

- 局部生效:在某个

FeignClient中配置,只对当前FeignClient生效

1 | |

- 全局生效:在

@EnableFeignClients中配置,针对所有FeignClient生效。(启动类)

1 | |

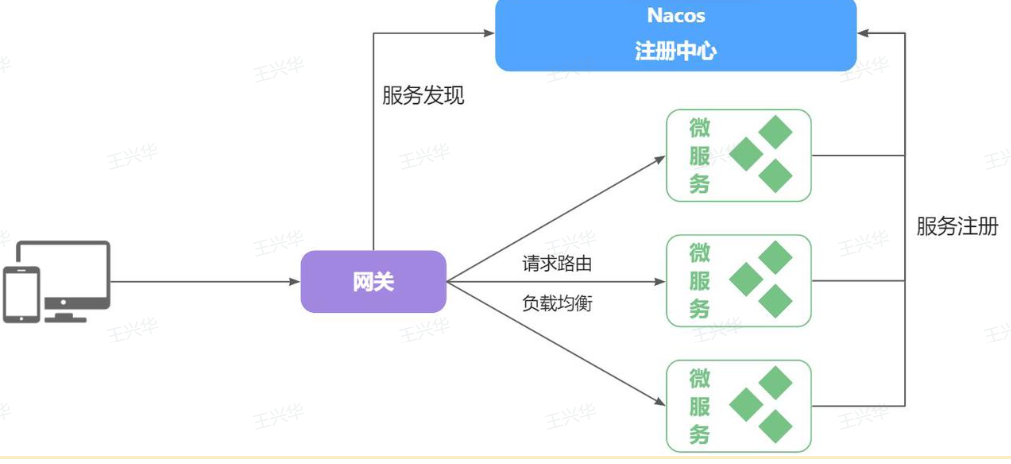

网关路由

网关就是网络的关口。数据在网络间传输,从一个网络传输到另一网络时就需要经过网关来做数据的路由和转发以及数据安全的校验。

现在,微服务网关就起到同样的作用。前端请求不能直接访问微服务,而是要请求网关:

- 网关可以做安全控制,也就是登录身份校验,校验通过才放行

- 通过认证后,网关再根据请求判断应该访问哪个微服务,将请求转发过去

在SpringCloud当中,提供了两种网关实现方案:

- Netflix Zuul:早期实现,目前已经淘汰

- SpringCloudGateway:基于Spring的WebFlux技术,完全支持响应式编程,吞吐能力更强

接下来,我们先看下如何利用网关实现请求路由。由于网关本身也是一个独立的微服务,因此也需要创建一个模块开发功能。大概步骤如下:

- 创建网关微服务

- 引入SpringCloudGateway、NacosDiscovery依赖

- 编写启动类

- 配置网关路由

创建项目

首先,我们要在hmall下创建一个新的module,命名为hm-gateway,作为网关微服务:

在hm-gateway模块的pom.xml文件中引入依赖:

1 | |

启动类

在hm-gateway模块的com.hmall.gateway包下新建一个启动类:

1 | |

配置路由

接下来,在hm-gateway模块的resources目录新建一个application.yaml文件,内容如下:

1 | |

这样只需要访问8080端口,就可以通过不同的选择映射到不同的端口服务了

四个属性含义如下:

id:路由的唯一标示predicates:路由断言,其实就是匹配条件filters:路由过滤条件,后面讲uri:路由目标地址,lb://代表负载均衡,从注册中心获取目标微服务的实例列表,并且负载均衡选择一个访问。

这里我们重点关注predicates,也就是路由断言。SpringCloudGateway中支持的断言类型有很多:

| 名称 | 说明 | 示例 |

|---|---|---|

| After | 是某个时间点后的请求 | - After=2037-01-20T17:42:47.789-07:00[America/Denver] |

| Before | 是某个时间点之前的请求 | - Before=2031-04-13T15:14:47.433+08:00[Asia/Shanghai] |

| Between | 是某两个时间点之前的请求 | - Between=2037-01-20T17:42:47.789-07:00[America/Denver], 2037-01-21T17:42:47.789-07:00[America/Denver] |

| Cookie | 请求必须包含某些cookie | - Cookie=chocolate, ch.p |

| Header | 请求必须包含某些header | - Header=X-Request-Id, \d+ |

| Host | 请求必须是访问某个host(域名) | - Host=.somehost.org,.anotherhost.org |

| Method | 请求方式必须是指定方式 | - Method=GET,POST |

| Path | 请求路径必须符合指定规则 | - Path=/red/{segment},/blue/** |

| Query | 请求参数必须包含指定参数 | - Query=name, Jack或者- Query=name |

| RemoteAddr | 请求者的ip必须是指定范围 | - RemoteAddr=192.168.1.1/24 |

| weight | 权重处理 |

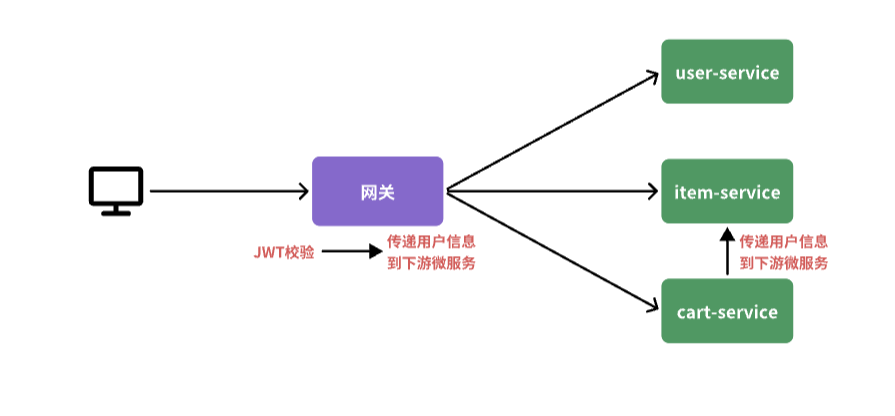

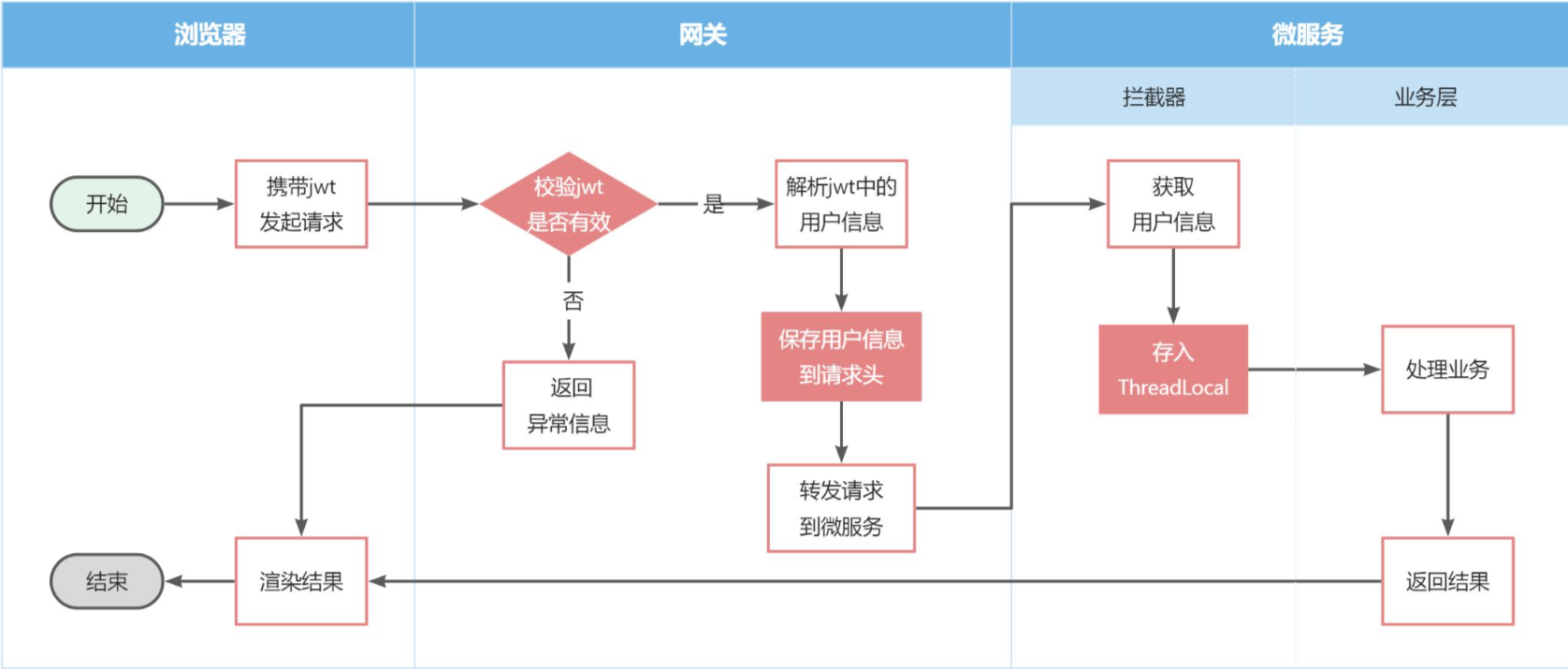

网关登录校验

单体架构时我们只需要完成一次用户登录、身份校验,就可以在所有业务中获取到用户信息。而微服务拆分后,每个微服务都独立部署,不再共享数据。也就意味着每个微服务都需要做登录校验,这显然不可取。

既然网关是所有微服务的入口,一切请求都需要先经过网关。我们完全可以把登录校验的工作放到网关去做,这样之前说的问题就解决了:

- 只需要在网关和用户服务保存秘钥

- 只需要在网关开发登录校验功能

此时,登录校验的流程如图:

不过,这里存在几个问题:

- 网关路由是配置的,请求转发是Gateway内部代码,我们如何在转发之前做登录校验?

- 网关校验JWT之后,如何将用户信息传递给微服务?

- 微服务之间也会相互调用,这种调用不经过网关,又该如何传递用户信息?

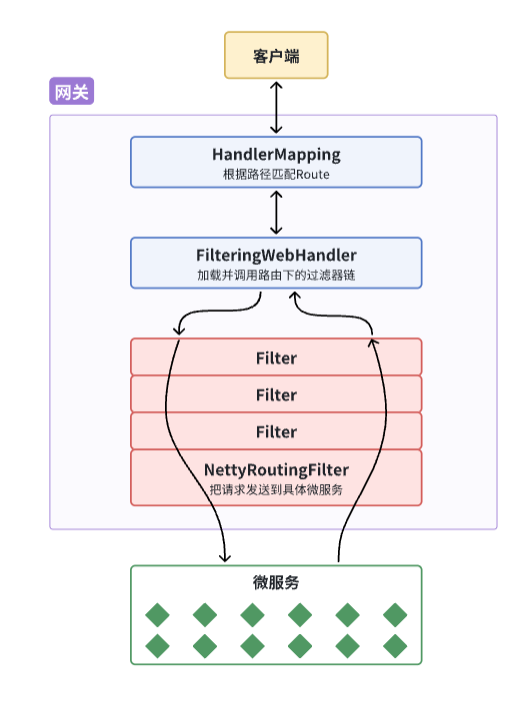

网关过滤器

登录校验必须在请求转发到微服务之前做,否则就失去了意义。而网关的请求转发是Gateway内部代码实现的,要想在请求转发之前做登录校验,就必须了解Gateway内部工作的基本原理。

如图所示:

- 客户端请求进入网关后由

HandlerMapping对请求做判断,找到与当前请求匹配的路由规则(**Route**),然后将请求交给WebHandler去处理。 WebHandler则会加载当前路由下需要执行的过滤器链(**Filter chain),然后按照顺序逐一执行过滤器(后面称为Filter**)。- 图中

Filter被虚线分为左右两部分,是因为Filter内部的逻辑分为pre和post两部分,分别会在请求路由到微服务之前和之后被执行。 - 只有所有

Filter的pre逻辑都依次顺序执行通过后,请求才会被路由到微服务。 - 微服务返回结果后,再倒序执行

Filter的post逻辑。 - 最终把响应结果返回。

最终请求转发是有一个名为NettyRoutingFilter的过滤器来执行的,而且这个过滤器是整个过滤器链中顺序最靠后的一个。如果我们能够定义一个过滤器,在其中实现登录校验逻辑,并且将过滤器执行顺序定义到NettyRoutingFilter之前,这就符合我们的需求了!

网关过滤器链中的过滤器有两种:

- **

GatewayFilter**:路由过滤器,作用范围比较灵活,可以是任意指定的路由Route. - **

GlobalFilter**:全局过滤器,作用范围是所有路由,不可配置。

其实GatewayFilter和GlobalFilter这两种过滤器的方法签名完全一致:

1 | |

FilteringWebHandler在处理请求时,会将GlobalFilter装饰为GatewayFilter,然后放到同一个过滤器链中,排序以后依次执行。

Gateway中内置了很多的GatewayFilter

Gateway内置的GatewayFilter过滤器使用起来非常简单,无需编码,只要在yaml文件中简单配置即可。而且其作用范围也很灵活,配置在哪个Route下,就作用于哪个Route.

例如,有一个过滤器叫做AddRequestHeaderGatewayFilterFacotry,顾明思议,就是添加请求头的过滤器,可以给请求添加一个请求头并传递到下游微服务。

使用的使用只需要在application.yaml中这样配置:

1 | |

如果想要让过滤器作用于所有的路由,则可以这样配置:

1 | |

自定义过滤器

无论是GatewayFilter还是GlobalFilter都支持自定义,只不过编码方式、使用方式略有差别。(开发过程中基本定义的都是GlobalFilter)

自定义GlobalFilter

直接实现GlobalFilter即可,而且也无法设置动态参数:

1 | |

登录校验

接下来,我们就利用自定义GlobalFilter来完成登录校验。

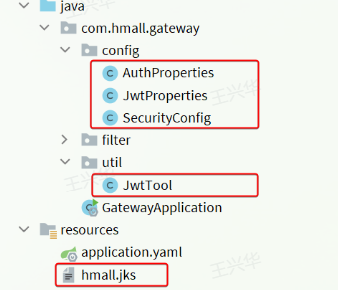

登录校验需要用到JWT,而且JWT的加密需要秘钥和加密工具。这些在hm-service中已经有了,我们直接拷贝过来:

具体作用如下:

AuthProperties:配置登录校验需要拦截的路径,因为不是所有的路径都需要登录才能访问JwtProperties:定义与JWT工具有关的属性,比如秘钥文件位置SecurityConfig:工具的自动装配JwtTool:JWT工具,其中包含了校验和解析token的功能hmall.jks:秘钥文件

其中AuthProperties和JwtProperties所需的属性要在application.yaml中配置:

1 | |

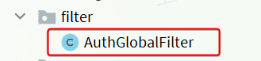

登录校验过滤器

接下来,我们定义一个登录校验的过滤器:

1 | |

重启测试,会发现访问/items开头的路径,未登录状态下不会被拦截,访问其他路径则,未登录状态下请求会被拦截,并且返回401状态码

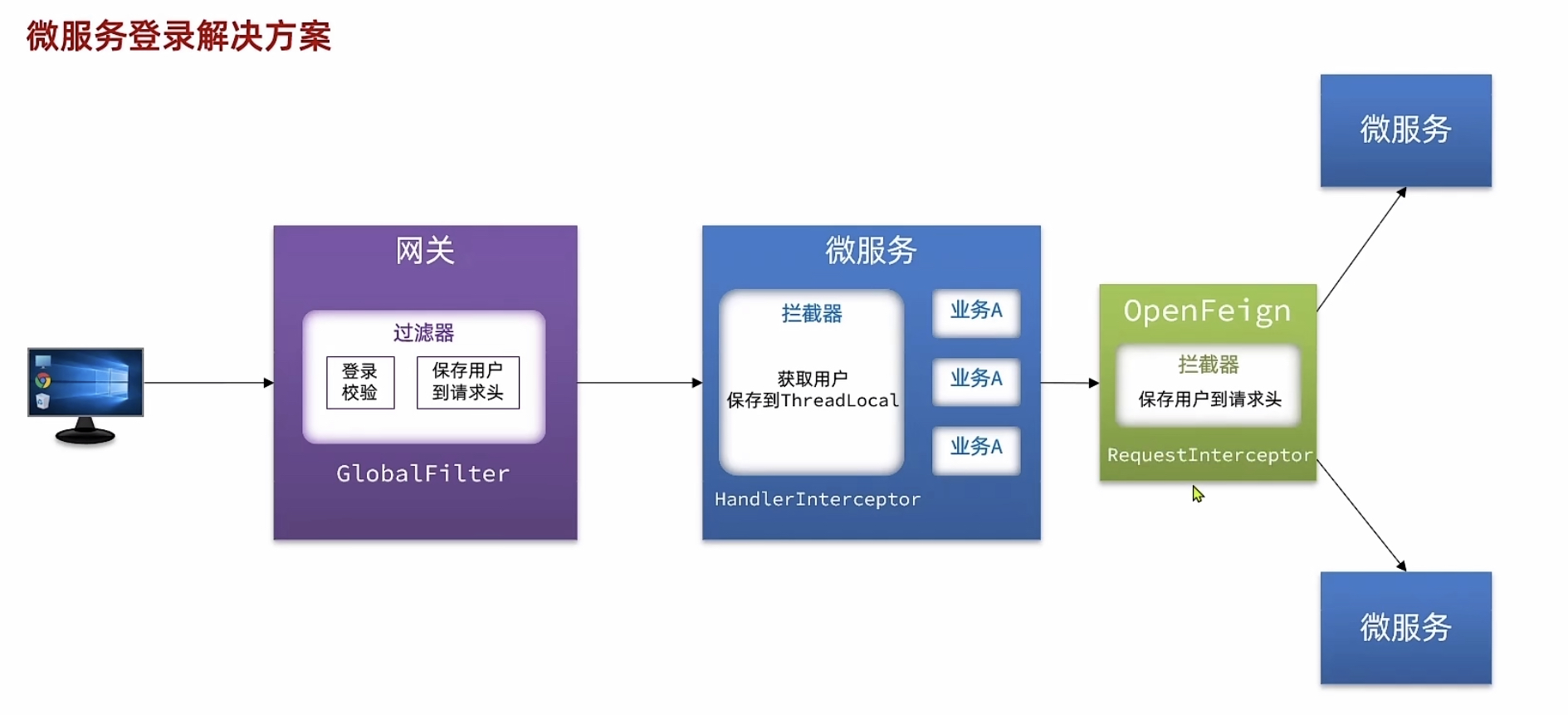

微服务获取用户

由于网关发送请求到微服务依然采用的是Http请求,因此我们可以将用户信息以请求头的方式传递到下游微服务。然后微服务可以从请求头中获取登录用户信息。考虑到微服务内部可能很多地方都需要用到登录用户信息,因此我们可以利用SpringMVC的拦截器来实现登录用户信息获取,并存入ThreadLocal,方便后续使用。

因此,接下来我们要做的事情有:

- 改造网关过滤器,在获取用户信息后保存到请求头,转发到下游微服务

- 编写微服务拦截器,拦截请求获取用户信息,保存到ThreadLocal后放行

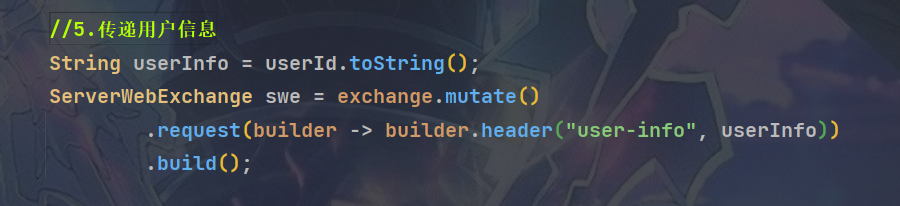

保存用户到请求头

首先,我们修改登录校验拦截器的处理逻辑,保存用户信息到请求头中:

拦截器获取用户

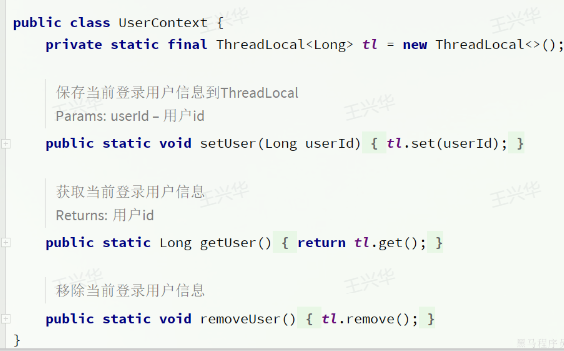

在hm-common中已经有一个用于保存登录用户的ThreadLocal工具:

接下来,我们只需要编写拦截器,获取用户信息并保存到UserContext,然后放行即可。

由于每个微服务都有获取登录用户的需求,因此拦截器我们直接写在hm-common中,并写好自动装配。这样微服务只需要引入hm-common就可以直接具备拦截器功能,无需重复编写。

我们在hm-common模块下定义一个拦截器:

具体代码如下:

1 | |

接着在hm-common模块下编写SpringMVC的配置类,配置登录拦截器:(springMVC拦截器需要配置@configuration,进行配置才能生效)

1 | |

不过,需要注意的是,这个配置类默认是不会生效的,因为它所在的包是com.hmall.common.config,与其它微服务的扫描包不一致,无法被扫描到,因此无法生效。

基于SpringBoot的自动装配原理,我们要将其添加到resources目录下的META-INF/spring.factories文件中:

1 | |

OpenFeign传递用户

前端发起的请求都会经过网关再到微服务,由于我们之前编写的过滤器和拦截器功能,微服务可以轻松获取登录用户信息。

但有些业务是比较复杂的,请求到达微服务后还需要调用其它多个微服务。比如下单业务,但是,订单服务调用购物车时并没有传递用户信息,购物车服务无法知道当前用户是谁

由于微服务获取用户信息是通过拦截器在请求头中读取,因此要想实现微服务之间的用户信息传递,就必须在微服务发起调用时把用户信息存入请求头。

微服务之间调用是基于OpenFeign来实现的,并不是我们自己发送的请求。我们如何才能让每一个由OpenFeign发起的请求自动携带登录用户信息呢?

这里要借助Feign中提供的一个拦截器接口:feign.RequestInterceptor

1 | |

我们只需要实现这个接口,然后实现apply方法,利用RequestTemplate类来添加请求头,将用户信息保存到请求头中。这样以来,每次OpenFeign发起请求的时候都会调用该方法,传递用户信息。

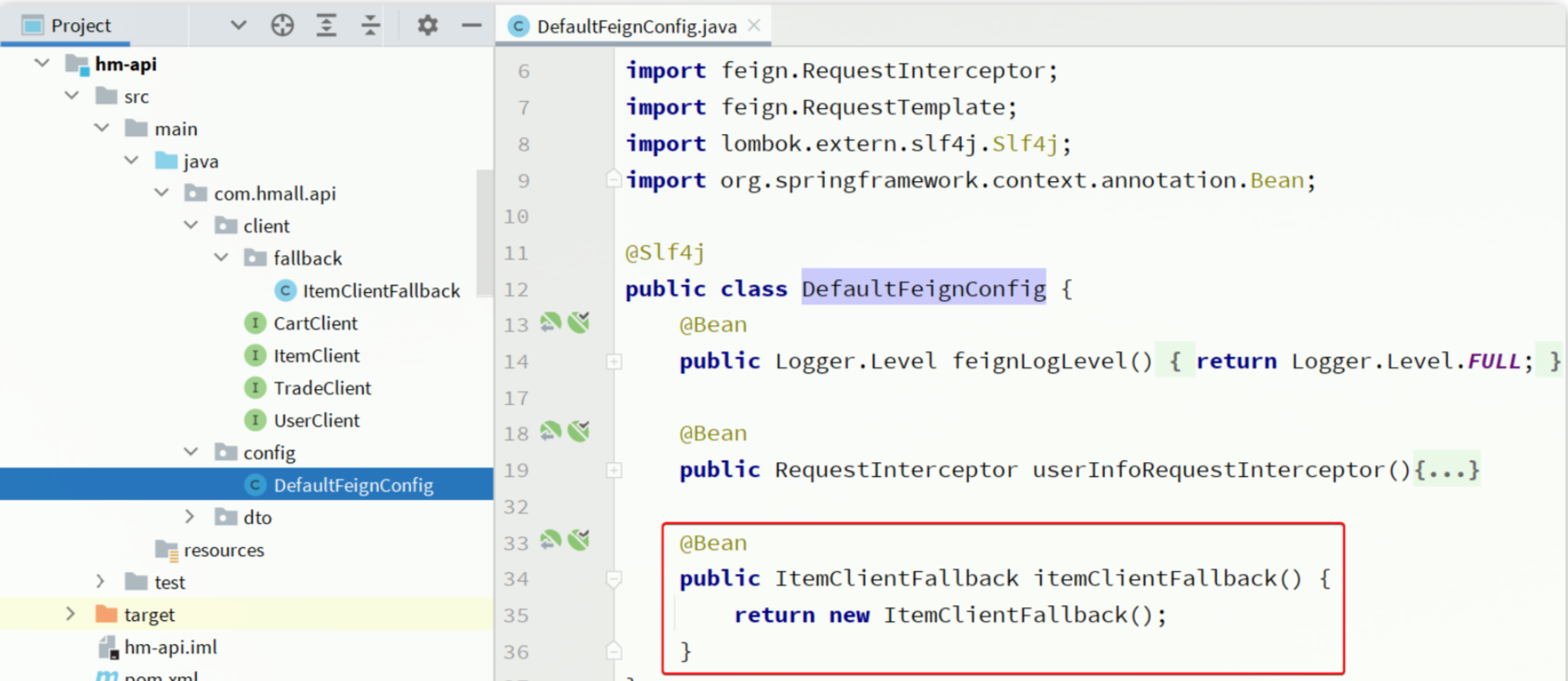

由于FeignClient全部都是在hm-api模块,因此我们在hm-api模块的com.hmall.api.config.DefaultFeignConfig中编写这个拦截器:

1 | |

最后记得要去发起请求的启动类下配置@EnableFeignClients(basePackages = “com.hmall.api.client”, defaultConfiguration = DefaultFeignConfig.class)否则DefaultFeignConfig不会生效,如下:

1 | |

好了,现在微服务之间通过OpenFeign调用时也会传递登录用户信息了。

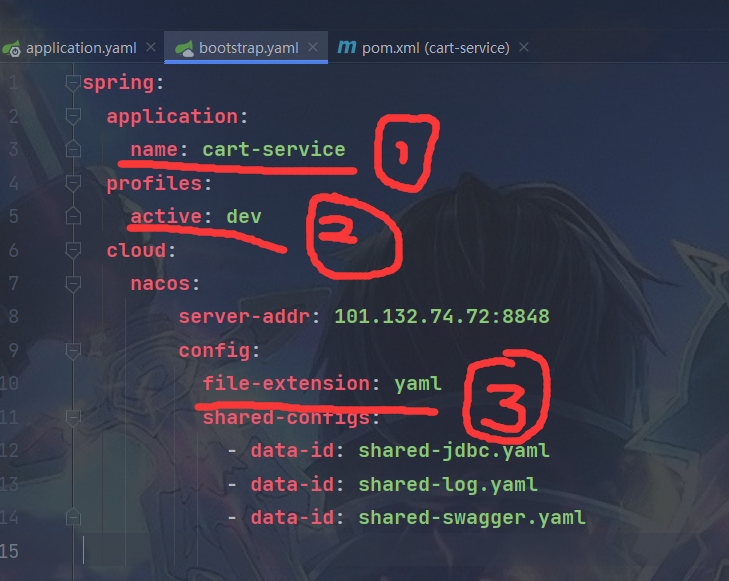

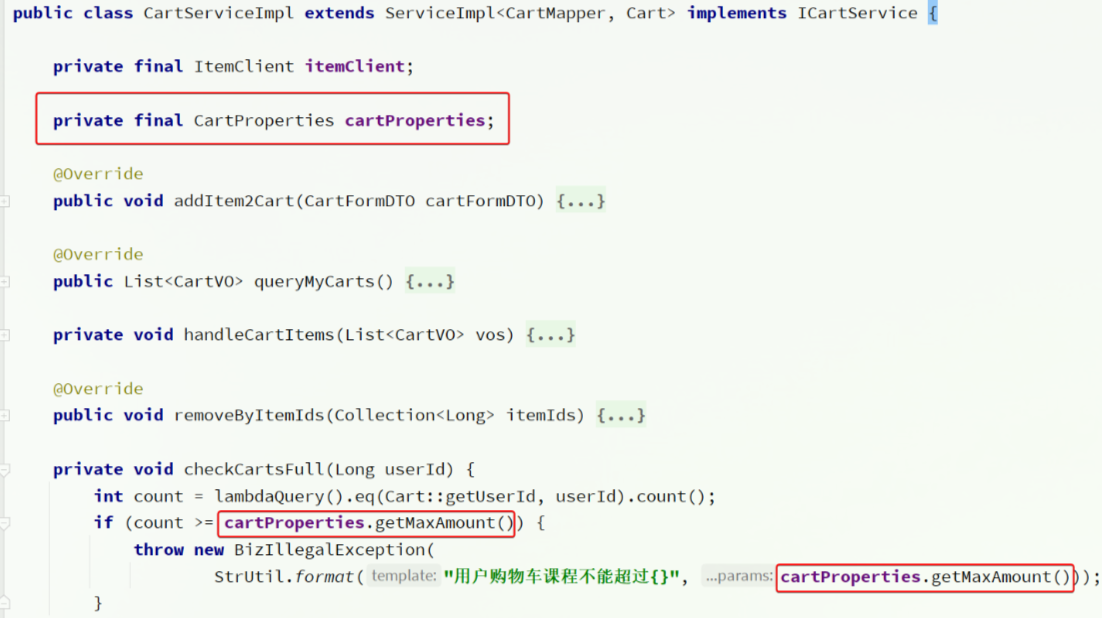

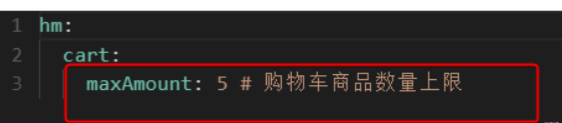

配置热更新

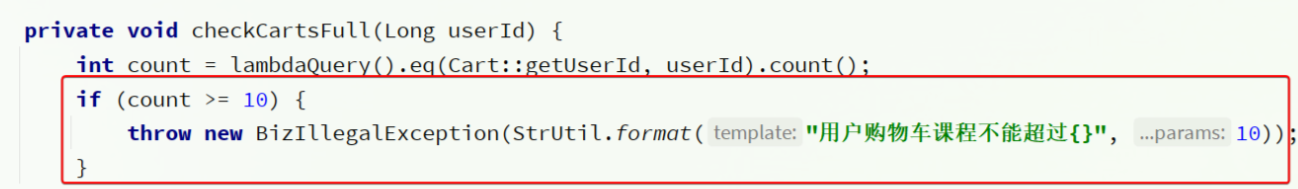

有很多的业务相关参数,将来可能会根据实际情况临时调整。例如购物车业务,购物车数量有一个上限,默认是10,对应代码如下:

现在这里购物车是写死的固定值,我们应该将其配置在配置文件中,方便后期修改。但现在的问题是,即便写在配置文件中,修改了配置还是需要重新打包、重启服务才能生效。能不能不用重启,直接生效呢?

这就要用到Nacos的配置热更新能力了,分为两步:

- 在Nacos中添加配置

- 在微服务读取配置

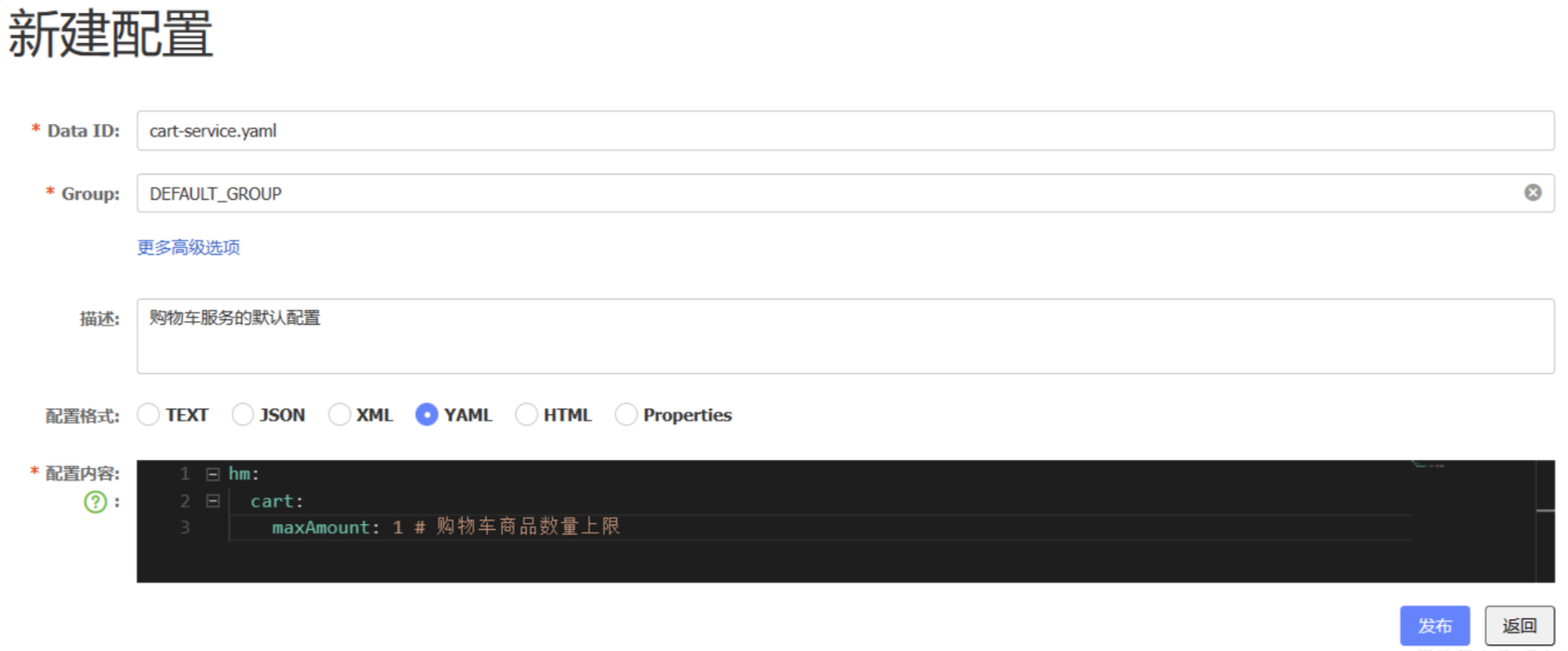

添加配置到Nacos

首先,我们在nacos中添加一个配置文件,将购物车的上限数量添加到配置中:

注意文件的dataId格式:

1 | |

文件名称由三部分组成:

- **

服务名**:我们是购物车服务,所以是cart-service - **

spring.active.profile**:就是spring boot中的spring.active.profile,可以省略,则所有profile共享该配置 - **

后缀名**:例如yaml

和这三加起来是对应的,②可以省略,代表对dev和local都生效

配置内容如下:

1 | |

提交配置,在控制台能看到新添加的配置:

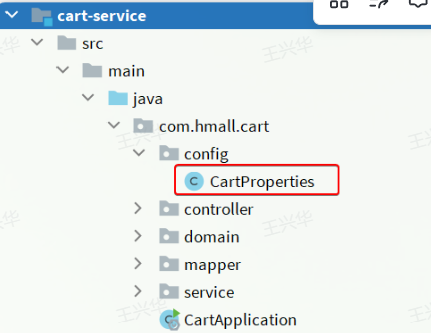

配置热更新

接着,我们在微服务中读取配置,实现配置热更新。在cart-service中新建一个属性读取类:

代码如下:

1 | |

接着,在业务中使用该属性加载类:

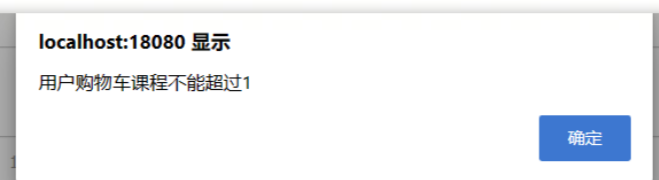

测试,向购物车中添加多个商品:

我们在nacos控制台,将购物车上限配置为5:

无需重启,再次测试购物车功能,添加商品成功

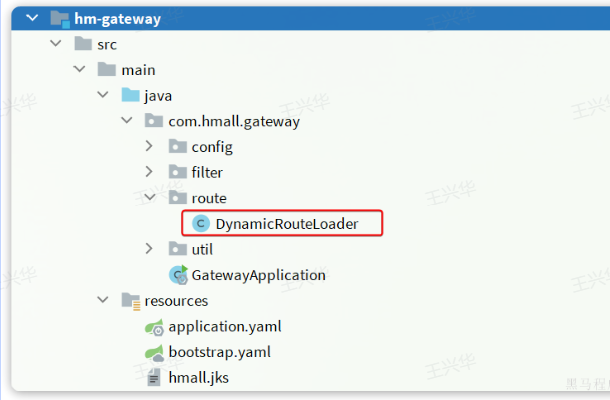

动态路由

网关的路由配置全部是在项目启动时由org.springframework.cloud.gateway.route.CompositeRouteDefinitionLocator在项目启动的时候加载,并且一经加载就会缓存到内存中的路由表内(一个Map),不会改变。也不会监听路由变更,所以,我们无法利用上节课学习的配置热更新来实现路由更新。

因此,我们必须监听Nacos的配置变更,然后手动把最新的路由更新到路由表中。这里有两个难点:

- 如何监听Nacos配置变更?

- 如何把路由信息更新到路由表?

如果希望 Nacos 推送配置变更,可以使用 Nacos 动态监听配置接口来实现。

1 | |

请求参数说明:

| 参数名 | 参数类型 | 描述 |

|---|---|---|

| dataId | string | 配置 ID,保证全局唯一性,只允许英文字符和 4 种特殊字符(”.”、”:”、”-“、”_”)。不超过 256 字节。 |

| group | string | 配置分组,一般是默认的DEFAULT_GROUP。 |

| listener | Listener | 监听器,配置变更进入监听器的回调函数。 |

这里核心的步骤有2步:

- 创建ConfigService,目的是连接到Nacos

- 添加配置监听器,编写配置变更的通知处理逻辑

实现动态路由

首先, 我们在网关gateway引入依赖:

1 | |

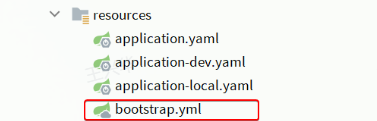

然后在网关gateway的resources目录创建bootstrap.yaml文件,内容如下:

1 | |

接着,修改gateway的resources目录下的application.yml,把之前的路由移除,最终内容如下:

1 | |

然后,在gateway中定义配置监听器:

其代码如下:

1 | |

重启网关,任意访问一个接口,比如 http://localhost:8080/search/list?pageNo=1&pageSize=1:发现是404,无法访问。

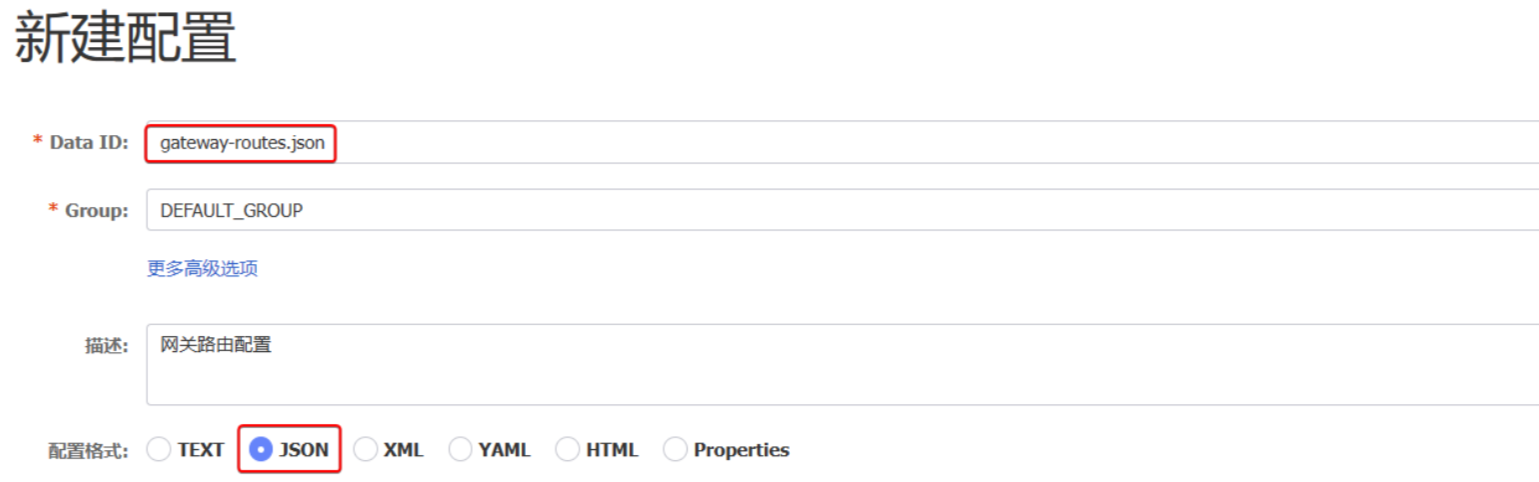

接下来,我们直接在Nacos控制台添加路由,路由文件名为gateway-routes.json,类型为json:

配置内容如下:

1 | |

服务保护和分布式事务

保证服务运行的健壮性,避免级联失败导致的雪崩问题,就属于微服务保护。这章我们就一起来学习一下微服务保护的常见方案以及对应的技术。(雪崩问题就是一个服务挂掉导致的集群服务宕机)

服务保护方案

微服务保护的方案有很多,比如:

- 请求限流

- 线程隔离

- 服务熔断

这些方案或多或少都会导致服务的体验上略有下降,比如请求限流,降低了并发上限;线程隔离,降低了可用资源数量;服务熔断,降低了服务的完整度,部分服务变的不可用或弱可用。因此这些方案都属于服务降级的方案。但通过这些方案,服务的健壮性得到了提升,

接下来,我们就逐一了解这些方案的原理。

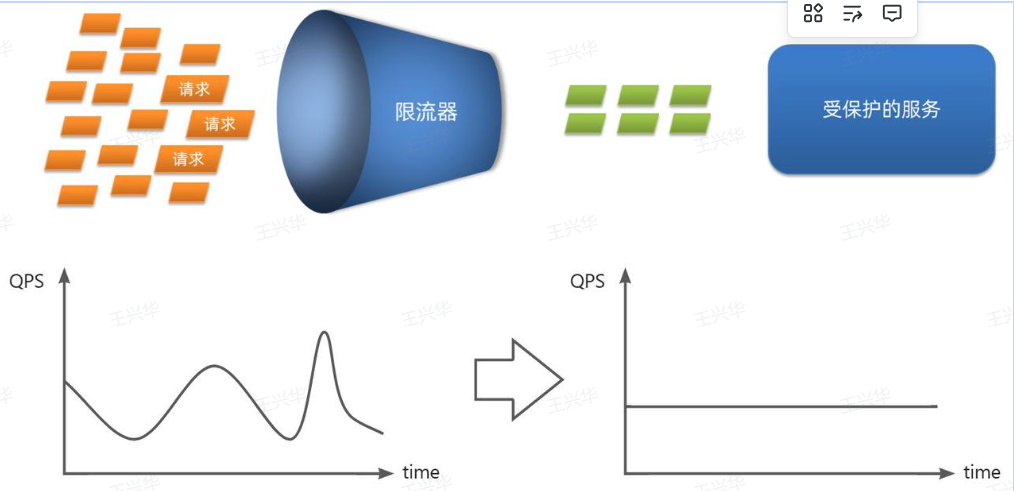

请求限流

服务故障最重要原因,就是并发太高!解决了这个问题,就能避免大部分故障。当然,接口的并发不是一直很高,而是突发的。因此请求限流,就是限制或控制接口访问的并发流量,避免服务因流量激增而出现故障。

请求限流往往会有一个限流器,数量高低起伏的并发请求曲线,经过限流器就变的非常平稳。这就像是水电站的大坝,起到蓄水的作用,可以通过开关控制水流出的大小,让下游水流始终维持在一个平稳的量。

线程隔离

当一个业务接口响应时间长,而且并发高时,就可能耗尽服务器的线程资源,导致服务内的其它接口受到影响。所以我们必须把这种影响降低,或者缩减影响的范围。线程隔离正是解决这个问题的好办法。

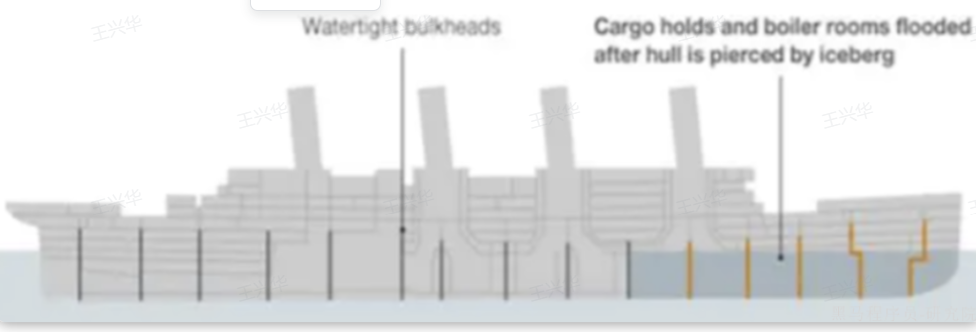

线程隔离的思想来自轮船的舱壁模式:

轮船的船舱会被隔板分割为N个相互隔离的密闭舱,假如轮船触礁进水,只有损坏的部分密闭舱会进水,而其他舱由于相互隔离,并不会进水。这样就把进水控制在部分船体,避免了整个船舱进水而沉没。

为了避免某个接口故障或压力过大导致整个服务不可用,我们可以限定每个接口可以使用的资源范围,也就是将其“隔离”起来。

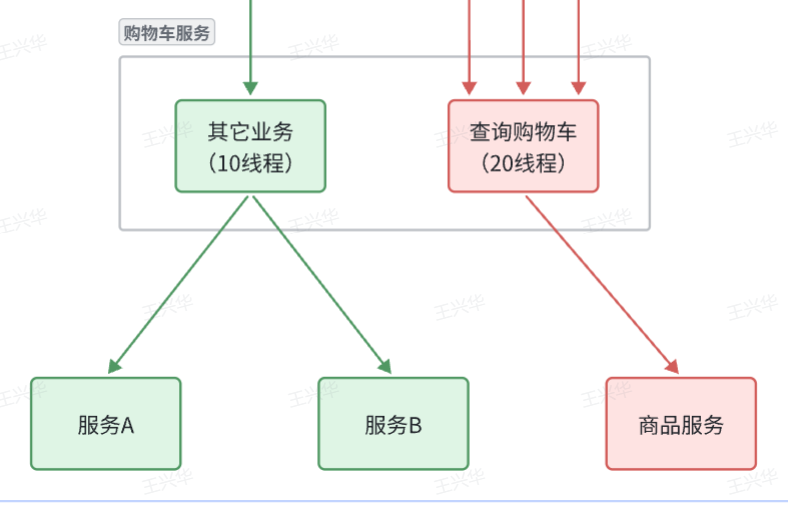

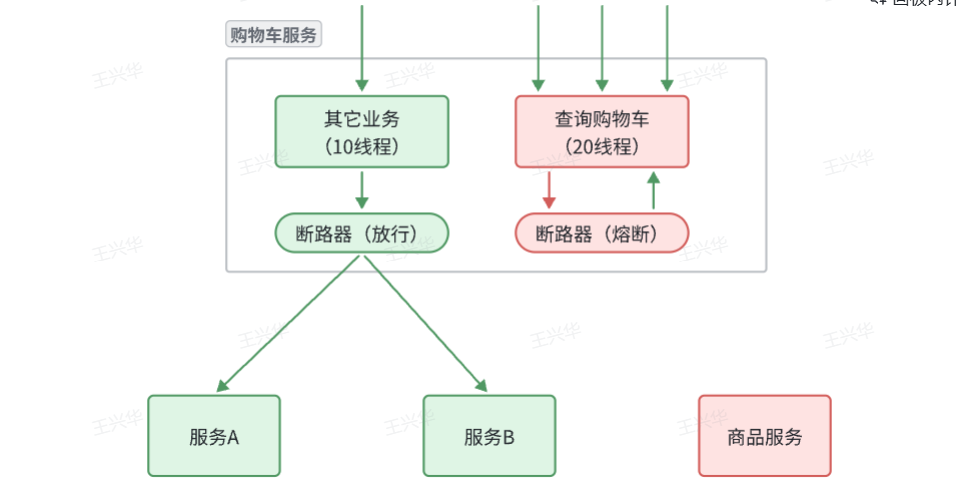

我们给查询购物车业务限定可用线程数量上限为20,这样即便查询购物车的请求因为查询商品服务而出现故障,也不会导致服务器的线程资源被耗尽,不会影响到其它接口。

服务熔断

线程隔离虽然避免了雪崩问题,但故障服务(商品服务)依然会拖慢购物车服务(服务调用方)的接口响应速度。而且商品查询的故障依然会导致查询购物车功能出现故障,购物车业务也变的不可用了。

所以,我们要做两件事情:

- 编写服务降级逻辑:就是服务调用失败后的处理逻辑,根据业务场景,可以抛出异常,也可以返回友好提示或默认数据。

- 异常统计和熔断:统计服务提供方的异常比例,当比例过高表明该接口会影响到其它服务,应该拒绝调用该接口,而是直接走降级逻辑。

通常熔断后有备用方案。

Sentinel

微服务保护的技术有很多,但在目前国内使用较多的还是Sentinel,所以接下来我们学习Sentinel的使用。

介绍和安装

Sentinel是阿里巴巴开源的一款服务保护框架,目前已经加入SpringCloudAlibaba中。官方网站:

https://sentinelguard.io/zh-cn/

Sentinel 的使用可以分为两个部分:

- 核心库(Jar包):不依赖任何框架/库,能够运行于 Java 8 及以上的版本的运行时环境,同时对 Dubbo / Spring Cloud 等框架也有较好的支持。在项目中引入依赖即可实现服务限流、隔离、熔断等功能。

- 控制台(Dashboard):Dashboard 主要负责管理推送规则、监控、管理机器信息等。

1)下载jar包

2)运行

将jar包放在任意非中文、不包含特殊字符的目录下,重命名为sentinel-dashboard.jar:

然后运行如下命令启动控制台:

1 | |

其它启动时可配置参数可参考官方文档:

https://github.com/alibaba/Sentinel/wiki/%E5%90%AF%E5%8A%A8%E9%85%8D%E7%BD%AE%E9%A1%B9

3)访问

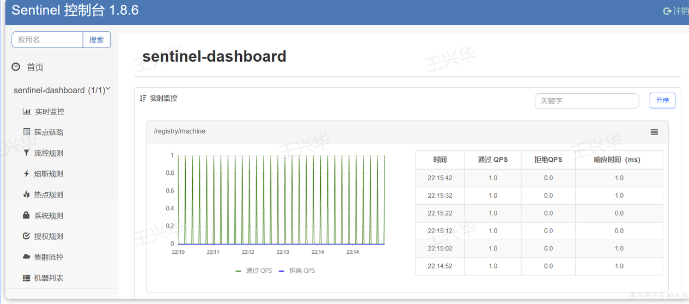

访问http://localhost:8090页面,就可以看到sentinel的控制台了:

需要输入账号和密码,默认都是:sentinel

登录后,即可看到控制台,默认会监控sentinel-dashboard服务本身:

微服务整合

我们在cart-service模块中整合sentinel,连接sentinel-dashboard控制台,步骤如下: 1)引入sentinel依赖

1 | |

2)配置控制台

修改application.yaml文件,添加下面内容:

1 | |

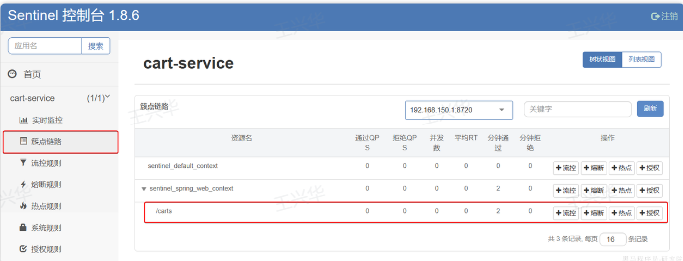

3)访问cart-service的任意端点

重启cart-service,然后访问查询购物车接口,sentinel的客户端就会将服务访问的信息提交到sentinel-dashboard控制台。并展示出统计信息:

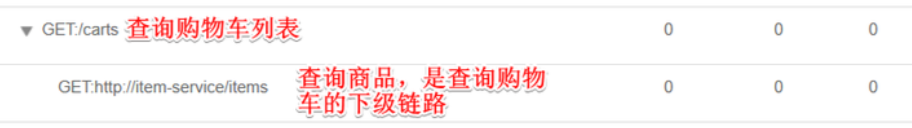

点击簇点链路菜单,会看到下面的页面:

所谓簇点链路,就是单机调用链路,是一次请求进入服务后经过的每一个被Sentinel监控的资源。默认情况下,Sentinel会监控SpringMVC的每一个Endpoint(接口)。

因此,我们看到/carts这个接口路径就是其中一个簇点,我们可以对其进行限流、熔断、隔离等保护措施。

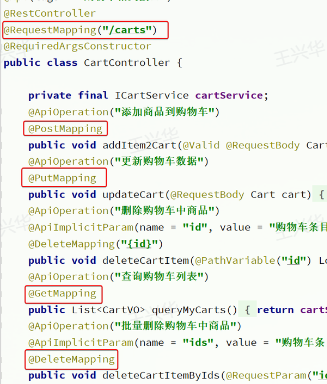

不过,需要注意的是,我们的SpringMVC接口是按照Restful风格设计,因此购物车的查询、删除、修改等接口全部都是/carts路径:

默认情况下Sentinel会把路径作为簇点资源的名称,无法区分路径相同但请求方式不同的接口,查询、删除、修改等都被识别为一个簇点资源,这显然是不合适的。

所以我们可以选择打开Sentinel的请求方式前缀,把请求方式 + 请求路径作为簇点资源名:

首先,在cart-service的application.yml中添加下面的配置:

1 | |

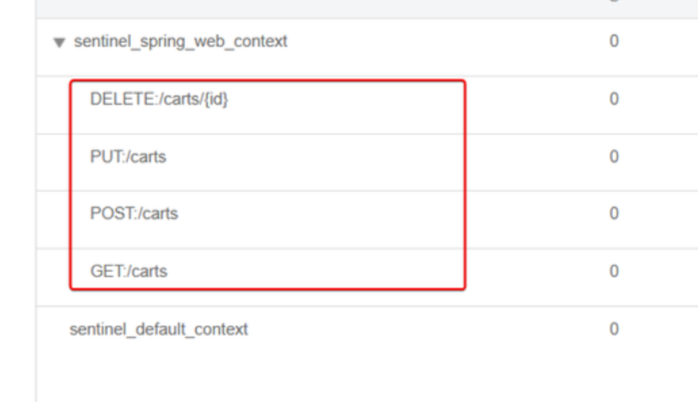

然后,重启服务,通过页面访问购物车的相关接口,可以看到sentinel控制台的簇点链路发生了变化:

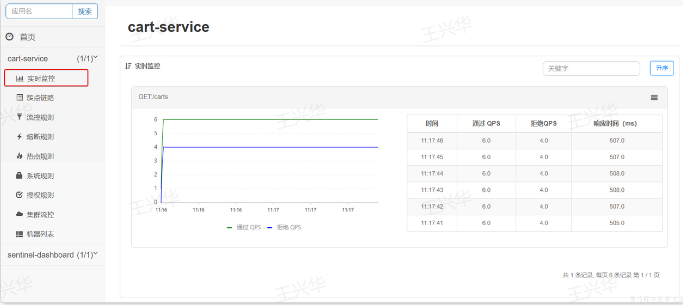

请求限流

QPS = 请求数量/秒 即每秒的响应请求数

在簇点链路后面点击流控按钮,即可对其做限流配置:

在弹出的菜单中这样填写:

这样就把查询购物车列表这个簇点资源的流量限制在了每秒6个,也就是最大QPS为6.

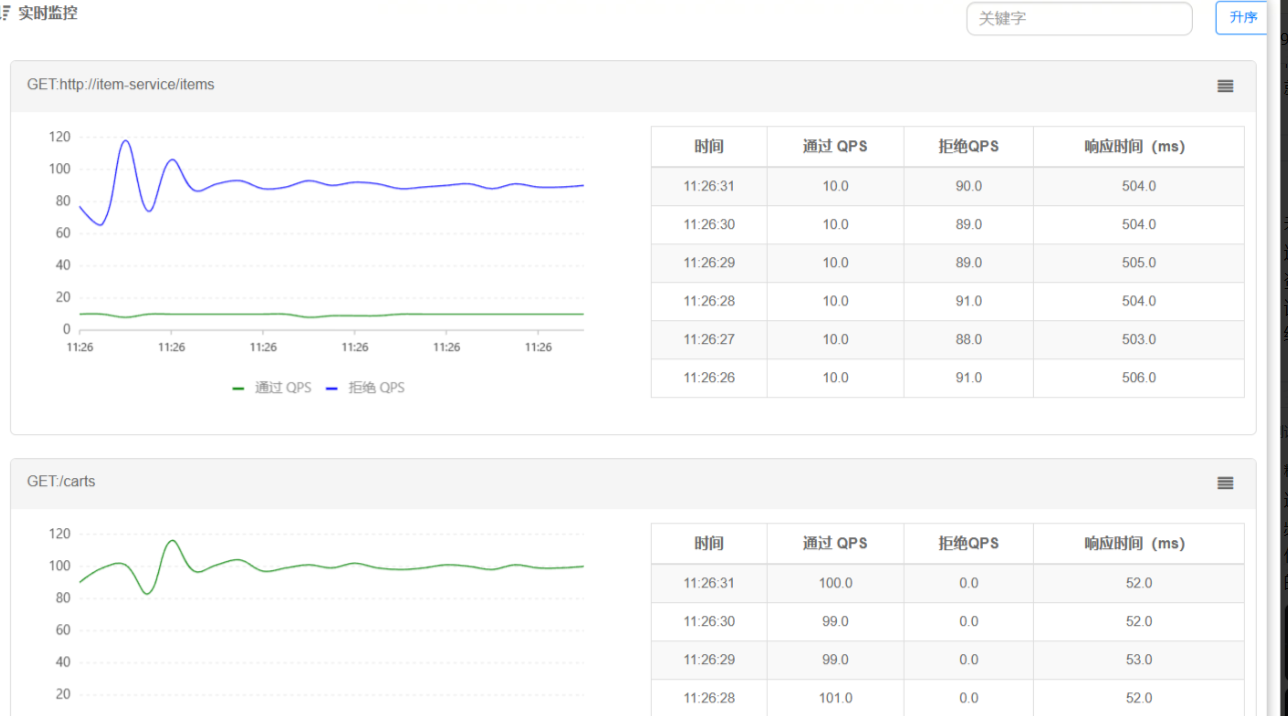

我们利用Jemeter做限流测试,我们每秒发出10个请求:

最终监控结果如下:

可以看出GET:/carts这个接口的通过QPS稳定在6附近,而拒绝的QPS在4附近,符合我们的预期。

HTTP状态码429表示客户端发送的请求过多,超出了服务器的处理能力或限制。(被限流)

线程隔离

OpenFeign整合Sentinel

修改cart-service模块的application.yml文件,开启Feign的sentinel功能:

1 | |

开启后,sentinel才能监控到当前服务通过Openfeign调用远程服务的那个操作。

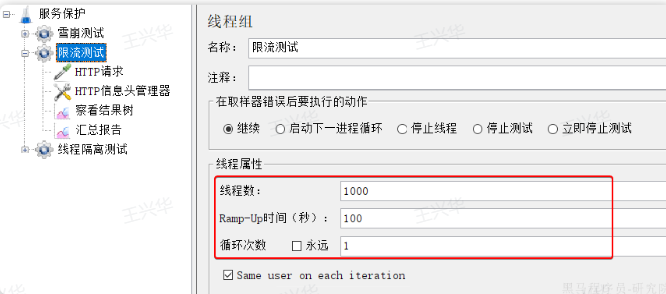

需要注意的是,默认情况下SpringBoot项目的tomcat最大线程数是200,允许的最大连接是8492,单机测试很难打满。

所以我们需要配置一下cart-service模块的application.yml文件,修改tomcat连接:

1 | |

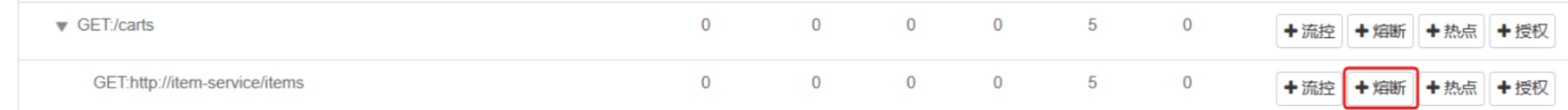

然后重启cart-sevice服务,可以看到查询商品的FeignClient自动变成了一个簇点资源:

配置线程隔离

接下来,点击查询商品的FeignClient对应的簇点资源后面的流控按钮:

注意,这里勾选的是并发线程数限制,也就是说这个查询功能最多使用5个线程,而不是5QPS。如果查询商品的接口每秒处理2个请求,则5个线程的实际QPS在10左右,而超出的请求自然会被拒绝。

我们利用Jemeter测试,每秒发送100个请求:

进入查询购物车的请求每秒大概在100,而在查询商品时却只剩下每秒10左右,符合我们的预期。

此时如果我们通过页面访问购物车的其它接口,例如添加购物车、修改购物车商品数量,发现不受影响, 响应时间非常短,这就证明线程隔离起到了作用,尽管查询购物车这个接口并发很高,但是它能使用的线程资源被限制了,因此不会影响到其它接口。

服务熔断

在上节课,我们利用线程隔离对查询购物车业务进行隔离,保护了购物车服务的其它接口,但仍存在问题:

- 第一,超出的QPS上限的请求就只能抛出异常,从而导致购物车的查询失败。但从业务角度来说,即便没有查询到最新的商品信息,购物车也应该展示给用户,用户体验更好。也就是给查询失败设置一个降级处理逻辑。

- 第二,由于查询商品的延迟较高(模拟的500ms),从而导致查询购物车的响应时间也变的很长。这样不仅拖慢了购物车服务,消耗了购物车服务的更多资源,而且用户体验也很差。对于商品服务这种不太健康的接口,我们应该直接停止调用,直接走降级逻辑,避免影响到当前服务。也就是将商品查询接口熔断。

编写降级逻辑

触发限流或熔断后的请求不一定要直接报错,也可以返回一些默认数据或者友好提示,用户体验会更好。

给FeignClient编写失败后的降级逻辑有两种方式:

- 方式一:FallbackClass,无法对远程调用的异常做处理

- 方式二:FallbackFactory,可以对远程调用的异常做处理,我们一般选择这种方式。

这里我们演示方式二的失败降级处理。

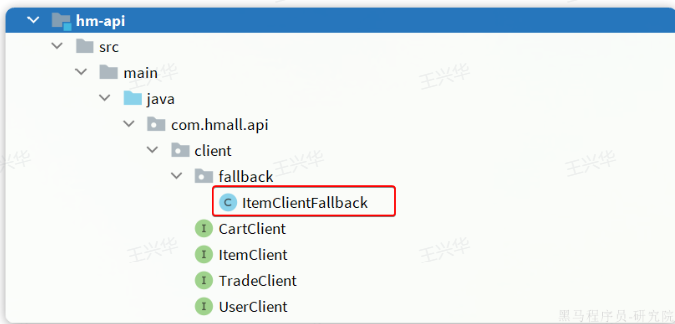

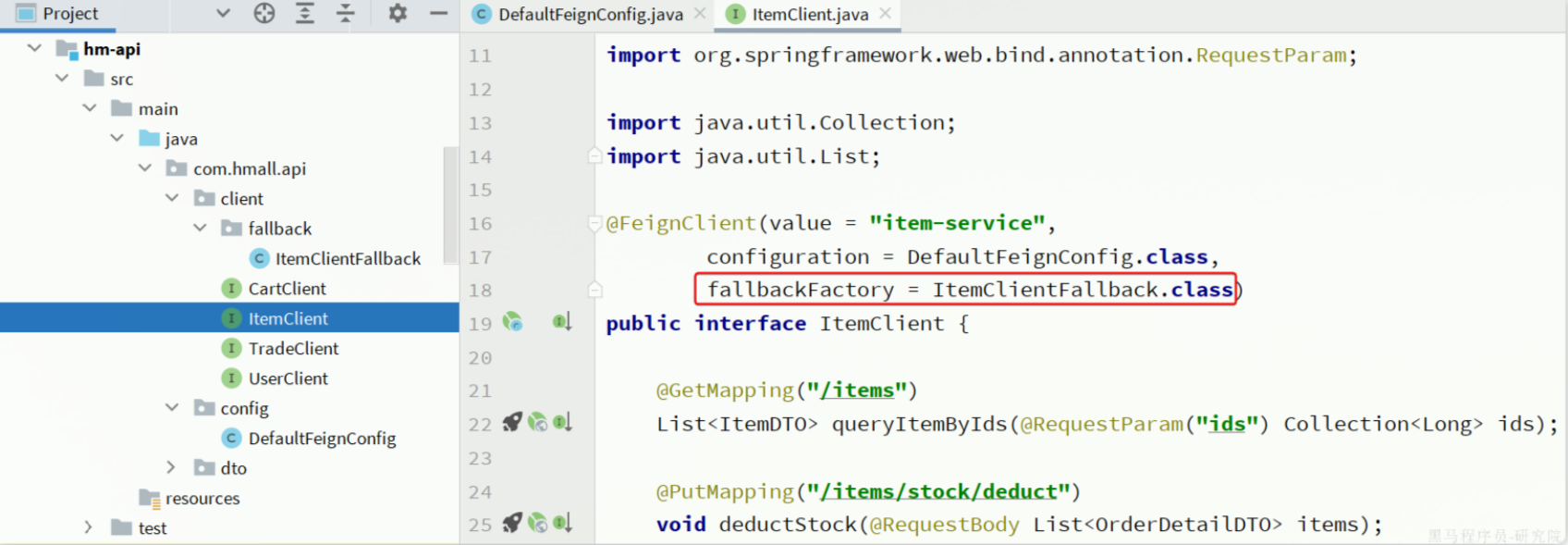

步骤一:在hm-api模块中给ItemClient定义降级处理类,实现FallbackFactory:

代码如下:

1 | |

步骤二:在hm-api模块中的com.hmall.api.config.DefaultFeignConfig类中将ItemClientFallback注册为一个Bean:

步骤三:在hm-api模块中的ItemClient接口中使用ItemClientFallbackFactory,表示降级逻辑:

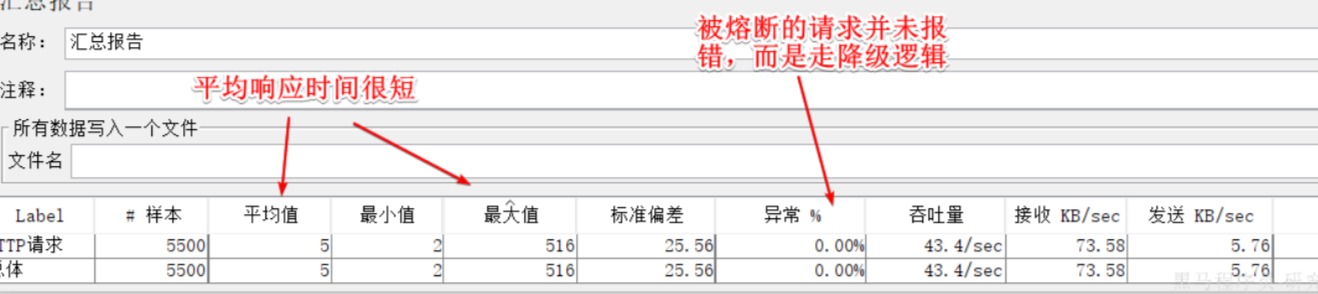

重启后,再次测试,发现被限流的请求不再报错,走了降级逻辑

服务熔断

查询商品的RT较高(模拟的500ms),从而导致查询购物车的RT也变的很长。这样不仅拖慢了购物车服务,消耗了购物车服务的更多资源,而且用户体验也很差。

对于商品服务这种不太健康的接口,我们应该停止调用,直接走降级逻辑,避免影响到当前服务。也就是将商品查询接口熔断。当商品服务接口恢复正常后,再允许调用。这其实就是断路器的工作模式了。

Sentinel中的断路器不仅可以统计某个接口的慢请求比例,还可以统计异常请求比例。当这些比例超出阈值时,就会熔断该接口,即拦截访问该接口的一切请求,降级处理;当该接口恢复正常时,再放行对于该接口的请求。

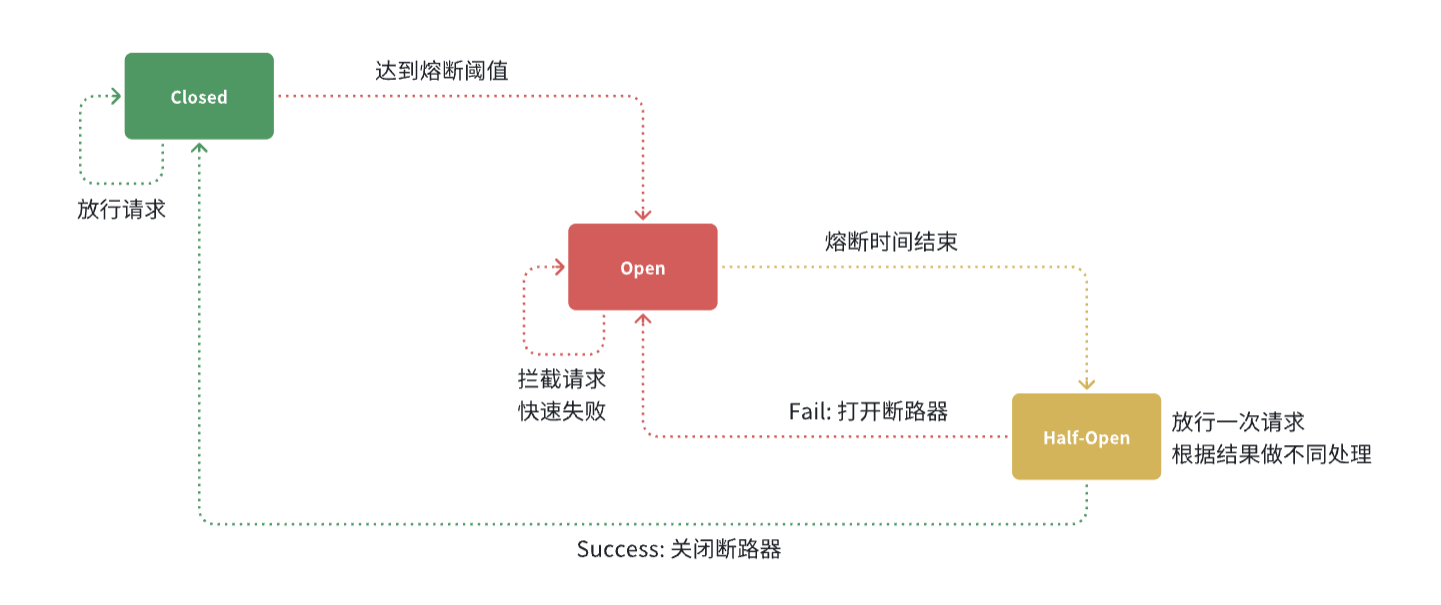

断路器的工作状态切换有一个状态机来控制:

状态机包括三个状态:

- closed:关闭状态,断路器放行所有请求,并开始统计异常比例、慢请求比例。超过阈值则切换到open状态

- open:打开状态,服务调用被熔断,访问被熔断服务的请求会被拒绝,快速失败,直接走降级逻辑。Open状态持续一段时间后会进入half-open状态

- half-open:半开状态,放行一次请求,根据执行结果来判断接下来的操作。

- 请求成功:则切换到closed状态

- 请求失败:则切换到open状态

我们可以在控制台通过点击簇点后的熔断按钮来配置熔断策略:

在弹出的表格中这样填写:

这种是按照慢调用比例来做熔断,上述配置的含义是:

- RT超过200毫秒的请求调用就是慢调用

- 统计最近1000ms内的最少5次请求,如果慢调用比例不低于0.5,则触发熔断

- 熔断持续时长20s

配置完成后,再次利用Jemeter测试

在一开始一段时间是允许访问的,后来触发熔断后,查询商品服务的接口通过QPS直接为0,所有请求都被熔断了。而查询购物车的本身并没有受到影响。

此时整个购物车查询服务的平均RT影响不大:

分布式事务

项目中的下单业务,由于订单、购物车、商品分别在三个不同的微服务,而每个微服务都有自己独立的数据库,因此下单过程中就会跨多个数据库完成业务。而每个微服务都会执行自己的本地事务:

- 交易服务:下单事务

- 购物车服务:清理购物车事务

- 库存服务:扣减库存事务

整个业务中,各个本地事务是有关联的。因此每个微服务的本地事务,也可以称为分支事务。多个有关联的分支事务一起就组成了全局事务。我们必须保证整个全局事务同时成功或失败。

我们知道每一个分支事务就是传统的单体事务,都可以满足ACID特性,但全局事务跨越多个服务、多个数据库,是否还能满足呢?

事务并未遵循ACID的原则,归其原因就是参与事务的多个子业务在不同的微服务,跨越了不同的数据库。虽然每个单独的业务都能在本地遵循ACID,但是它们互相之间没有感知,不知道有人失败了,无法保证最终结果的统一,也就无法遵循ACID的事务特性了。

这就是分布式事务问题,出现以下情况之一就可能产生分布式事务问题:

- 业务跨多个服务实现

- 业务跨多个数据源实现

Seata

在众多的开源分布式事务框架中,功能最完善、使用最多的就是阿里巴巴在2019年开源的Seata了。

https://seata.io/zh-cn/docs/overview/what-is-seata.html

解决分布式事务的思想非常简单:

就是找一个统一的事务协调者,与多个分支事务通信,检测每个分支事务的执行状态,保证全局事务下的每一个分支事务同时成功或失败即可。大多数的分布式事务框架都是基于这个理论来实现的。

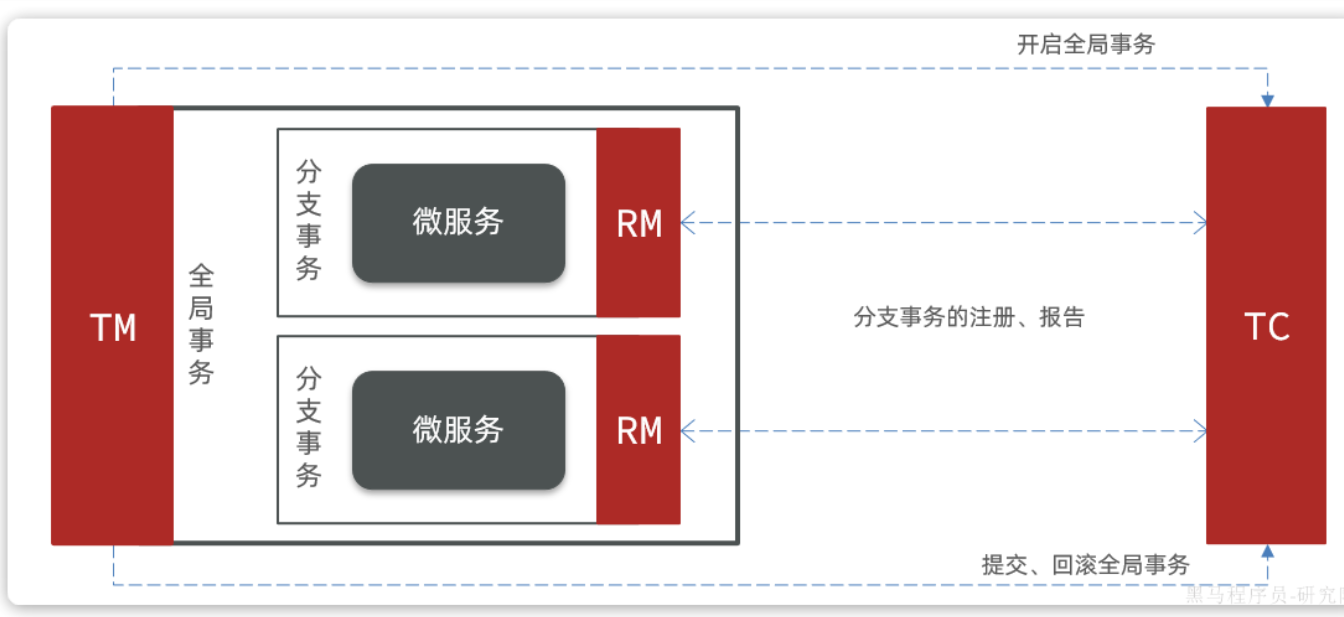

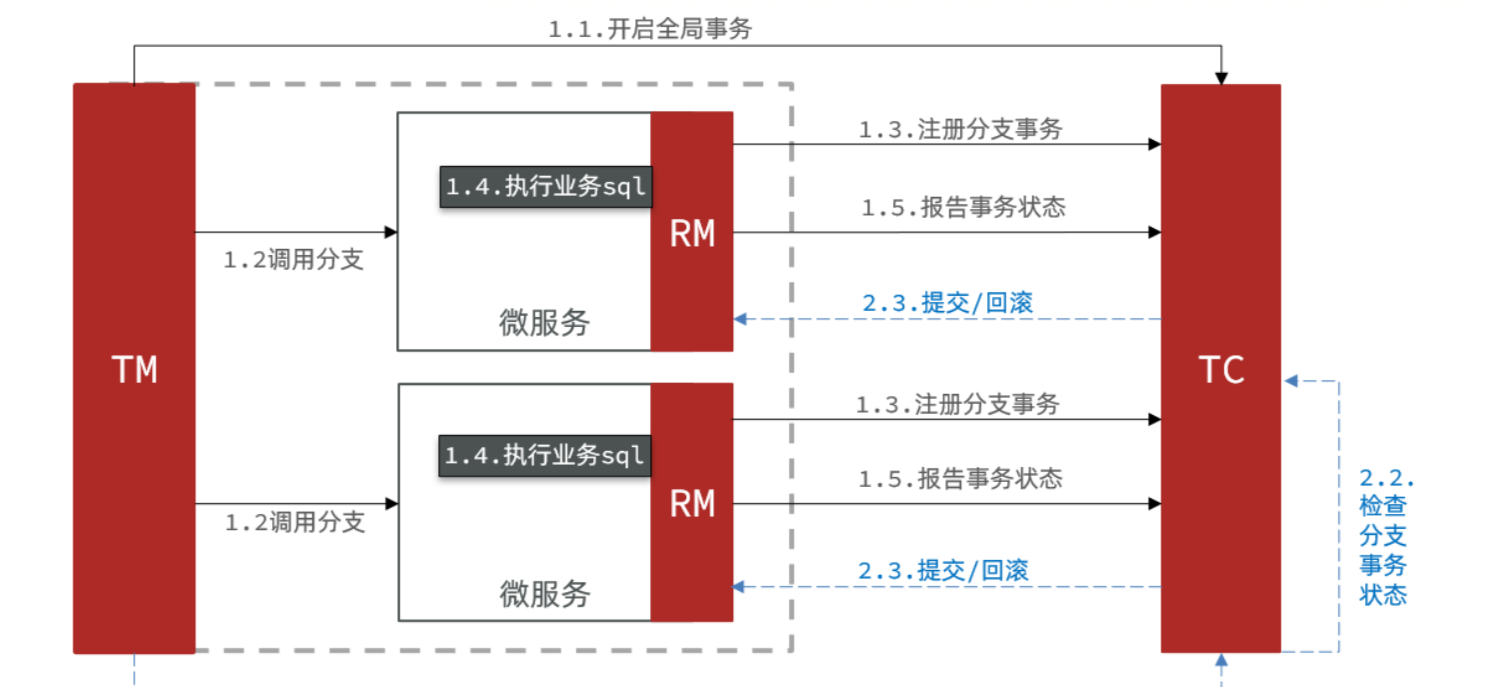

Seata也不例外,在Seata的事务管理中有三个重要的角色:

- TC (Transaction Coordinator) 事务协调者:维护全局和分支事务的状态,协调全局事务提交或回滚。

- TM (Transaction Manager) - 事务管理器:定义全局事务的范围、开始全局事务、提交或回滚全局事务。

- RM (Resource Manager) - 资源管理器:管理分支事务,与TC交谈以注册分支事务和报告分支事务的状态,并驱动分支事务提交或回滚。

其中,TM和RM可以理解为Seata的客户端部分,引入到参与事务的微服务依赖中即可。将来TM和RM就会协助微服务,实现本地分支事务与TC之间交互,实现事务的提交或回滚。

而TC服务则是事务协调中心,是一个独立的微服务,需要单独部署。

部署TC服务

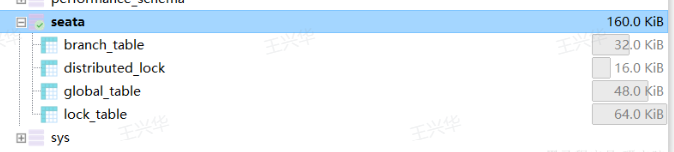

Seata支持多种存储模式,但考虑到持久化的需要,我们一般选择基于数据库存储。执行课前资料提供的《seata-tc.sql》,导入数据库表:

准备配置文件

课前资料准备了一个seata目录,其中包含了seata运行时所需要的配置文件:

其中包含中文注释,大家可以自行阅读。

我们将整个seata文件夹拷贝到虚拟机的/root目录:

Docker部署

需要注意,要确保nacos、mysql都在hm-net网络中。如果某个容器不再hm-net网络,可以参考下面的命令将某容器加入指定网络:

1 | |

在虚拟机的/root目录执行下面的命令:

1 | |

如果镜像下载困难,也可以把课前资料提供的镜像上传到虚拟机并加载:

微服务集成Seata

参与分布式事务的每一个微服务都需要集成Seata,我们以trade-service为例。

引入依赖

为了方便各个微服务集成seata,我们需要把seata配置共享到nacos,因此trade-service模块不仅仅要引入seata依赖,还要引入nacos依赖:

1 | |

改造配置

首先在nacos上添加一个共享的seata配置,命名为shared-seata.yaml:

内容如下:

1 | |

然后,改造trade-service模块,添加bootstrap.yaml:

内容如下:

1 | |

然后改造application.yaml文件,内容如下:

1 | |

参考上述办法分别改造hm-cart和hm-item两个微服务模块。

这里之后我们要根据不同的seata模式,进行不同的操作后,开始测试。(需要修改公共配置,如果是AT模式,还需要添加数据库表)

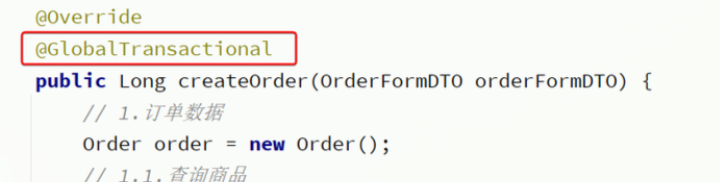

我们找到trade-service模块下的com.hmall.trade.service.impl.OrderServiceImpl类中的createOrder方法,也就是下单业务方法,将其上的@Transactional注解改为Seata提供的@GlobalTransactional:

@GlobalTransactional注解就是在标记事务的起点,将来TM就会基于这个方法判断全局事务范围,初始化全局事务。

我们重启trade-service、item-service、cart-service三个服务。再次测试,发现分布式事务的问题解决了!

XA模式

XA 规范 是 X/Open 组织定义的分布式事务处理(DTP,Distributed Transaction Processing)标准,XA 规范 描述了全局的TM与局部的RM之间的接口,几乎所有主流的数据库都对 XA 规范 提供了支持。

一阶段:

- 事务协调者通知每个事务参与者执行本地事务

- 本地事务执行完成后报告事务执行状态给事务协调者,此时事务不提交,继续持有数据库锁

二阶段:

- 事务协调者基于一阶段的报告来判断下一步操作

- 如果一阶段都成功,则通知所有事务参与者,提交事务

- 如果一阶段任意一个参与者失败,则通知所有事务参与者回滚事务

通过数据不提交,进行停滞等待操作,统一数据的提交和回滚操作。

优缺点

XA模式的优点是什么?

- 事务的强一致性,满足ACID原则

- 常用数据库都支持,实现简单,并且没有代码侵入

XA模式的缺点是什么?

- 因为一阶段需要锁定数据库资源,等待二阶段结束才释放,性能较差

- 依赖关系型数据库实现事务

实现步骤

首先,我们要在配置文件中指定要采用的分布式事务模式。我们可以在Nacos中的共享shared-seata.yaml配置文件中设置:

1 | |

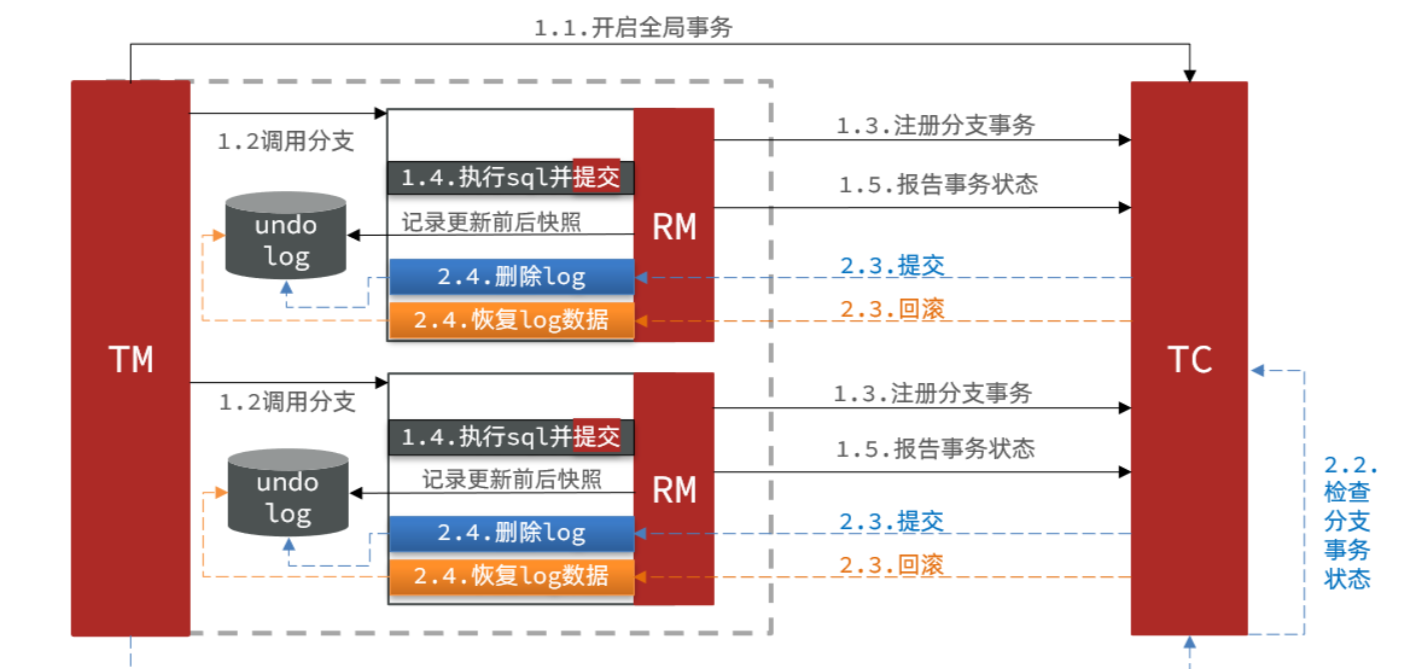

AT模式

AT模式同样是分阶段提交的事务模型,不过缺弥补了XA模型中资源锁定周期过长的缺陷。

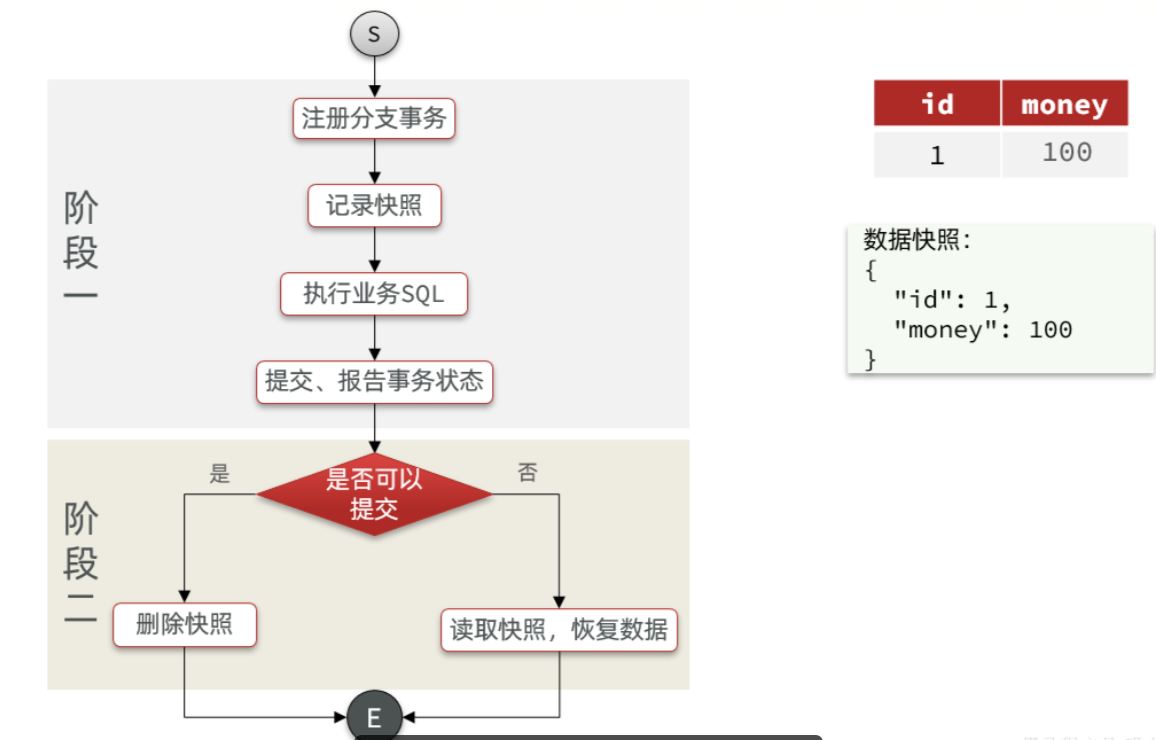

阶段一RM的工作:

- 注册分支事务

- 记录undo-log(数据快照)

- 执行业务sql并提交

- 报告事务状态

阶段二提交时RM的工作:

- 删除undo-log即可

阶段二回滚时RM的工作:

- 根据undo-log恢复数据到更新前

通过创建数据库表存储已经事务执行前的操作快照,如果需要回滚从这里取出,不需要的话事务结束删除。

问题:数据存在非常短暂的不一致性。

实现

AT模式,seata的客户端在解决分布式事务的时候需要记录一些中间数据,保存在数据库中。因此我们要先准备一个这样的表。

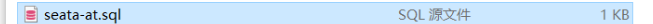

将课前资料的seata-at.sql分别文件导入hm-trade、hm-cart、hm-item三个数据库中:

结果:

AT与XA的区别

简述AT模式与XA模式最大的区别是什么?

XA模式一阶段不提交事务,锁定资源;AT模式一阶段直接提交,不锁定资源。XA模式依赖数据库机制实现回滚;AT模式利用数据快照实现数据回滚。XA模式强一致;AT模式最终一致

可见,AT模式使用起来更加简单,无业务侵入,性能更好。因此企业90%的分布式事务都可以用AT模式来解决。

(公共配置那里,如果不填seata模式,默认AT模式)

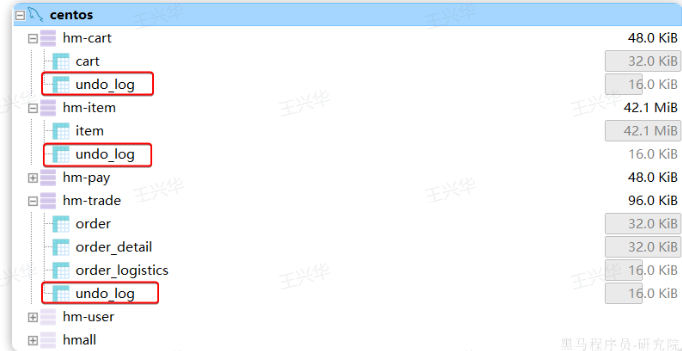

RabbitMQ

目前我们服务之间调用采用的都是基于OpenFeign的调用。这种调用中,调用者发起请求后需要等待服务提供者执行业务返回结果后,才能继续执行后面的业务。也就是说调用者在调用过程中处于阻塞状态,因此我们称这种调用方式为同步调用,也可以叫同步通讯。但在很多场景下,我们可能需要采用异步通讯的方式。

个人理解:

- 当多份工作需要有顺序性的进行,后者需要拿到前者的数据才能进行下去的,要使用同步调用。

- 当是附加任务,可以同时进行的,比如购物后获得积分,短信通知等这些可以一起进行,就可以使用异步通讯。

同步调用

存在问题:

- 拓展性差

随着业务规模扩大,产品的功能也在不断完善,不能每次都在源代码上添加功能,很复杂。

- 性能下降

由于我们采用了同步调用,调用者需要等待服务提供者执行完返回结果后,才能继续向下执行,也就是说每次远程调用,调用者都是阻塞等待状态。

- 级联失败

由于我们是基于OpenFeign调用交易服务、通知服务。当交易服务、通知服务出现故障时,整个事务都会回滚,交易失败。

异步调用

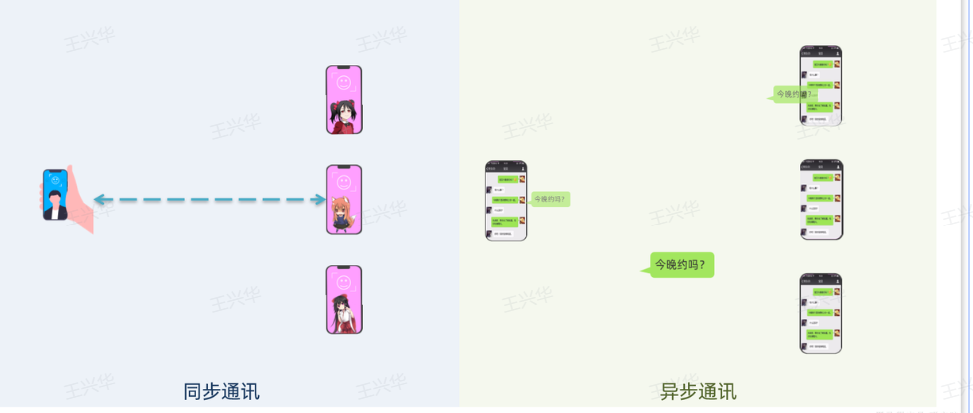

异步调用方式其实就是基于消息通知的方式,一般包含三个角色:

- 消息发送者:投递消息的人,就是原来的调用方

- 消息Broker:管理、暂存、转发消息,你可以把它理解成微信服务器

- 消息接收者:接收和处理消息的人,就是原来的服务提供方

异步调用的优势包括:

- 耦合度更低

- 性能更好

- 业务拓展性强

- 故障隔离,避免级联失败

当然,异步通信也并非完美无缺,它存在下列缺点:

- 完全依赖于Broker的可靠性、安全性和性能

- 架构复杂,后期维护和调试麻烦

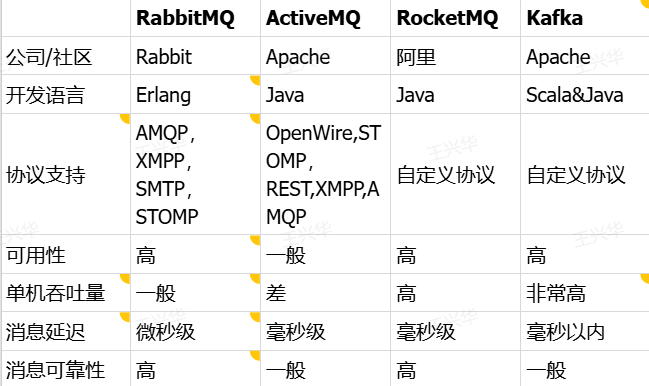

RabbitMQ是基于Erlang语言开发的开源消息通信中间件,官网地址:https://www.rabbitmq.com/

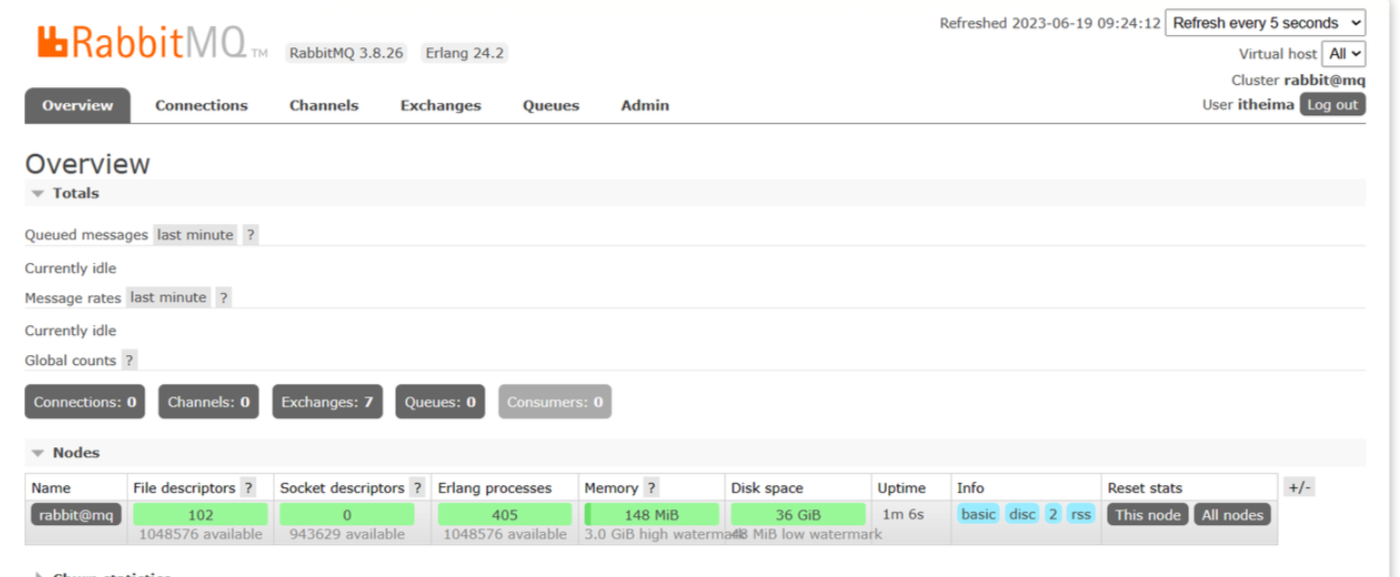

安装

我们同样基于Docker来安装RabbitMQ,使用下面的命令即可:

1 | |

可以看到在安装命令中有两个映射的端口:

- 15672:RabbitMQ提供的管理控制台的端口

- 5672:RabbitMQ的消息发送处理接口

安装完成后,我们访问 http://192.168.150.101:15672即可看到管理控制台。首次访问需要登录,默认的用户名和密码在配置文件中已经指定了。(ip换成自己ip)

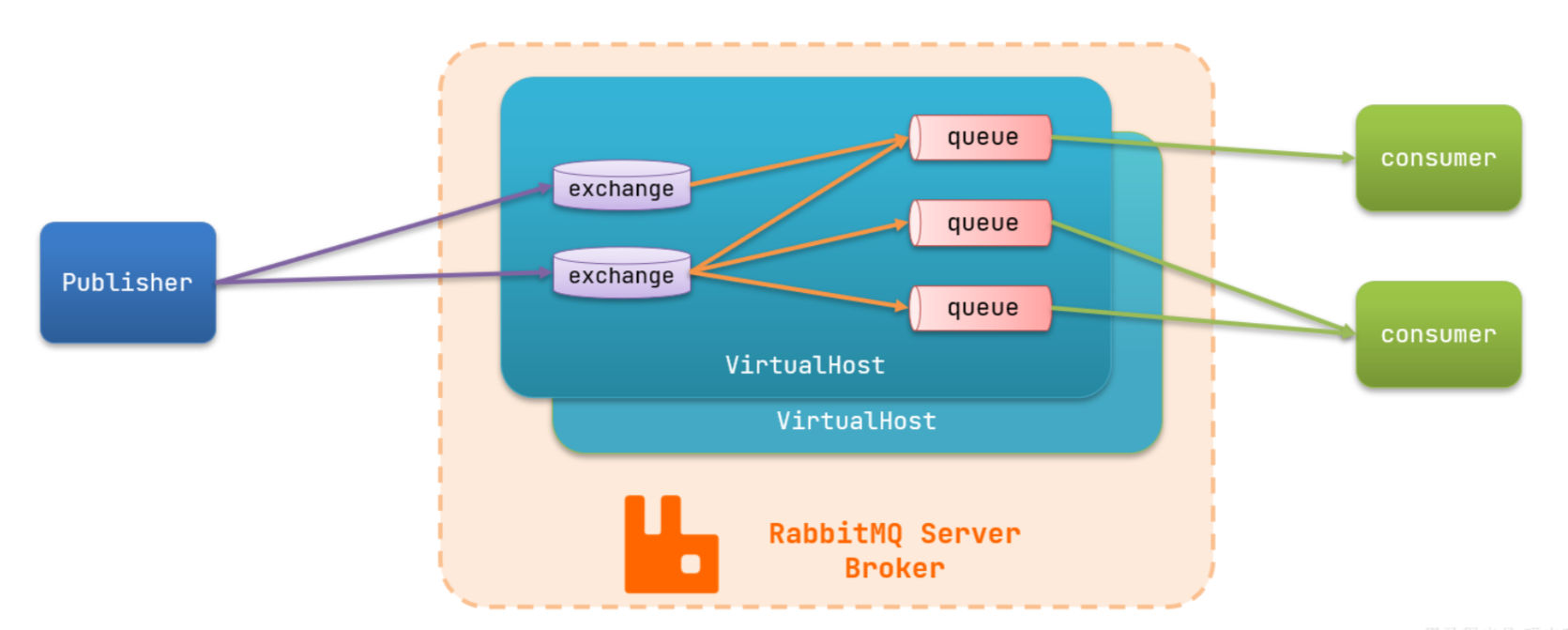

RabbitMQ对应的架构如图:

其中包含几个概念:

- **

publisher**:生产者,也就是发送消息的一方 - **

consumer**:消费者,也就是消费消息的一方 - **

queue**:队列,存储消息。生产者投递的消息会暂存在消息队列中,等待消费者处理 - **

exchange**:交换机,负责消息路由。生产者发送的消息由交换机决定投递到哪个队列。 - **

virtual host**:虚拟主机,起到数据隔离的作用。每个虚拟主机相互独立,有各自的exchange、queue

收发消息

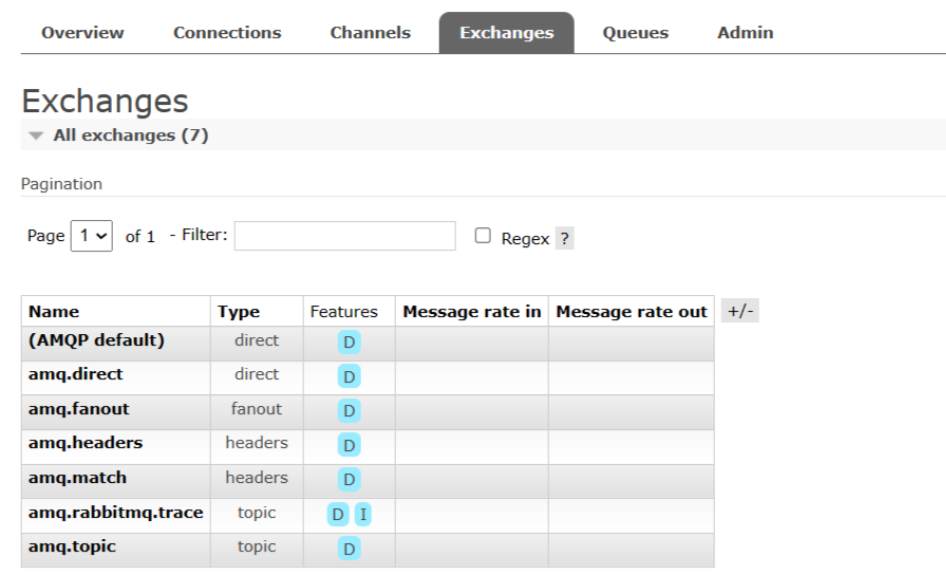

交换机

我们打开Exchanges选项卡,可以看到已经存在很多交换机:

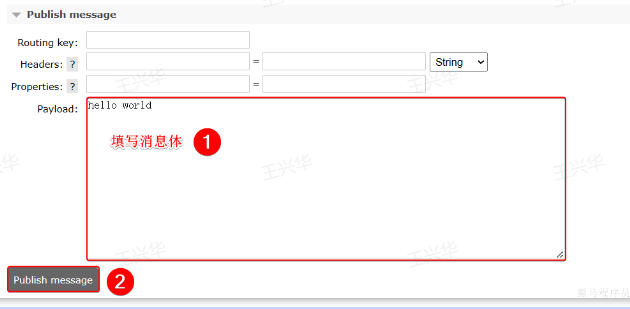

我们点击任意交换机,即可进入交换机详情页面。仍然会利用控制台中的publish message 发送一条消息:

这里是由控制台模拟了生产者发送的消息。由于没有消费者存在,最终消息丢失了,这样说明交换机没有存储消息的能力。

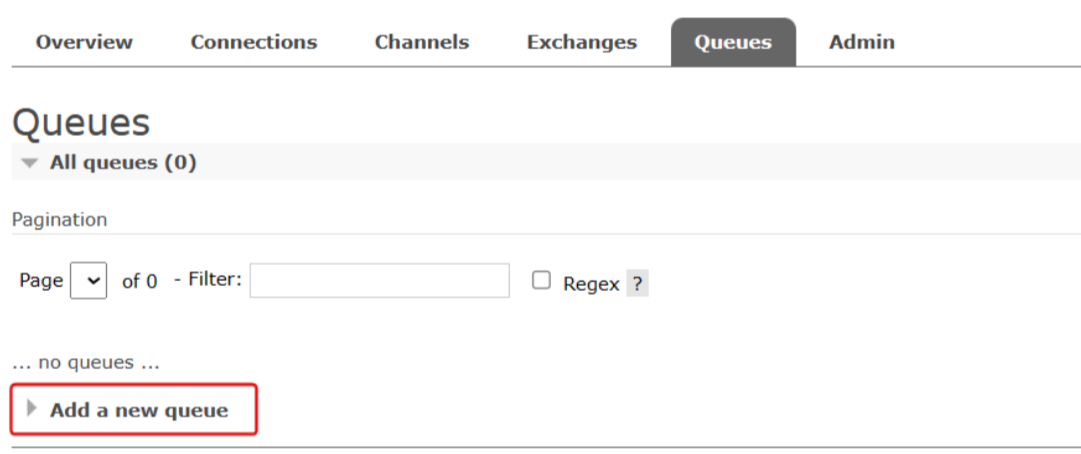

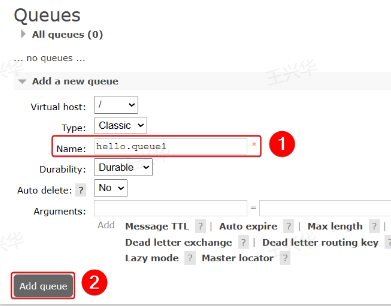

队列

我们打开Queues选项卡,新建一个队列:

命名为hello.queue1:

此时,我们再次向amq.fanout交换机发送一条消息。会发现消息依然没有到达队列!!

发送到交换机的消息,只会路由到与其绑定的队列,因此仅仅创建队列是不够的,我们还需要将其与交换机绑定。

绑定关系

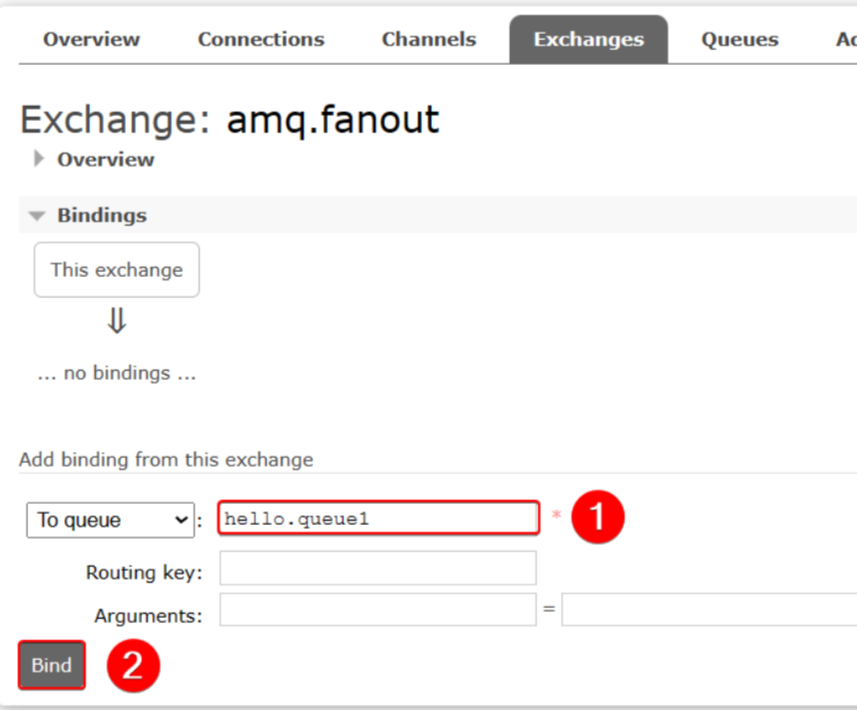

点击Exchanges选项卡,点击amq.fanout交换机,进入交换机详情页,然后点击Bindings菜单,在表单中填写要绑定的队列名称:

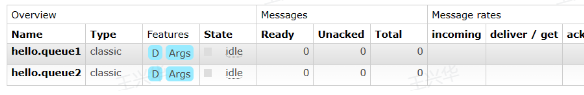

再次回到exchange页面,找到刚刚绑定的amq.fanout,点击进入详情页,再次发送一条消息,可以收到。

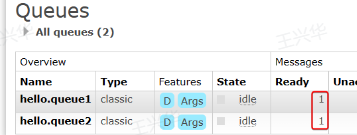

回到Queues页面,可以发现hello.queue中已经有一条消息了:

点击队列名称,进入详情页,查看队列详情,这次我们点击get message:

数据隔离

用户管理

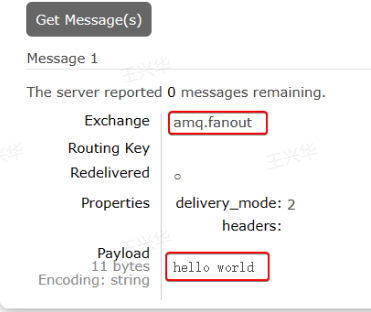

点击Admin选项卡,首先会看到RabbitMQ控制台的用户管理界面:

Name:itheima,也就是用户名Tags:administrator,说明itheima用户是超级管理员,拥有所有权限Can access virtual host:/,可以访问的virtual host,这里的/是默认的virtual host

virtual host

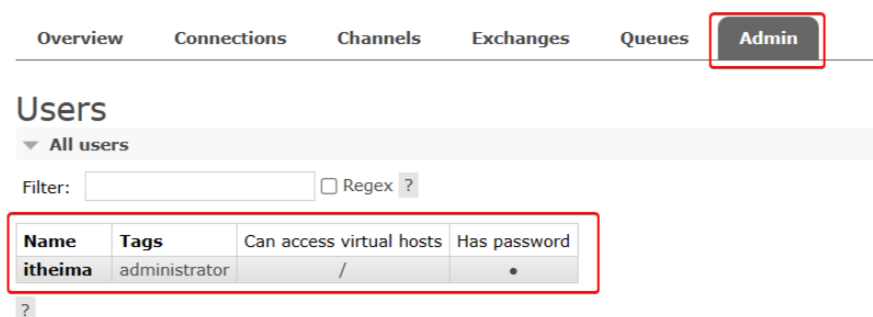

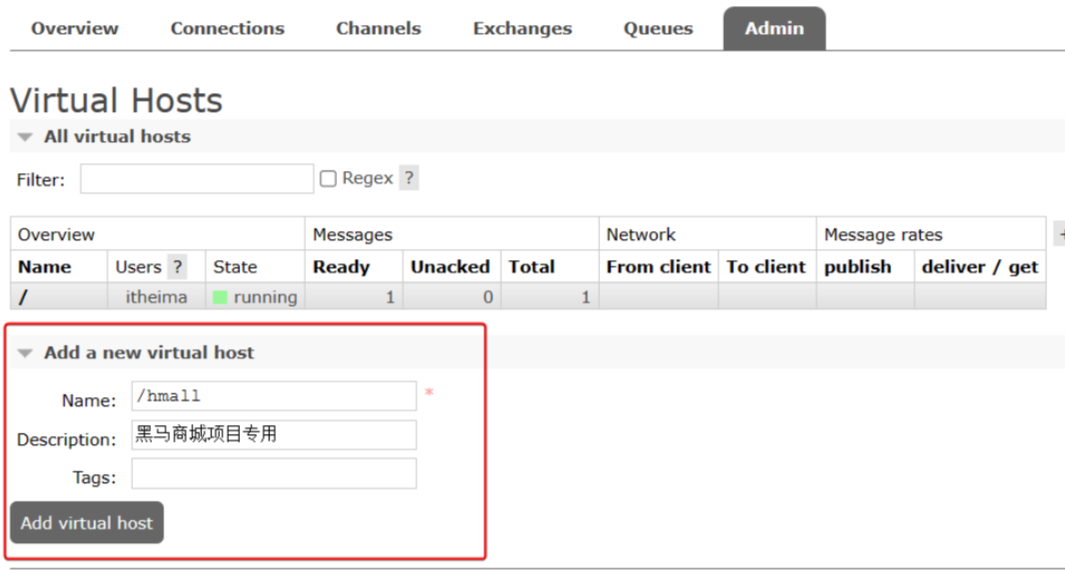

对于小型企业而言,出于成本考虑,我们通常只会搭建一套MQ集群,公司内的多个不同项目同时使用。这个时候为了避免互相干扰, 我们会利用virtual host的隔离特性,将不同项目隔离。一般会做两件事情:

- 给每个项目创建独立的运维账号,将管理权限分离。

- 给每个项目创建不同的

virtual host,将每个项目的数据隔离。

SpringAMQP

由于RabbitMQ采用了AMQP协议,因此它具备跨语言的特性。任何语言只要遵循AMQP协议收发消息,都可以与RabbitMQ交互。并且RabbitMQ官方也提供了各种不同语言的客户端。而Spring的官方刚好基于RabbitMQ提供了这样一套消息收发的模板工具:SpringAMQP。并且还基于SpringBoot对其实现了自动装配,使用起来非常方便。

SpringAmqp的官方地址:https://spring.io/projects/spring-amqp

SpringAMQP提供了三个功能:

- 自动声明队列、交换机及其绑定关系

- 基于注解的监听器模式,异步接收消息

- 封装了RabbitTemplate工具,用于发送消息

导入依赖:

1 | |

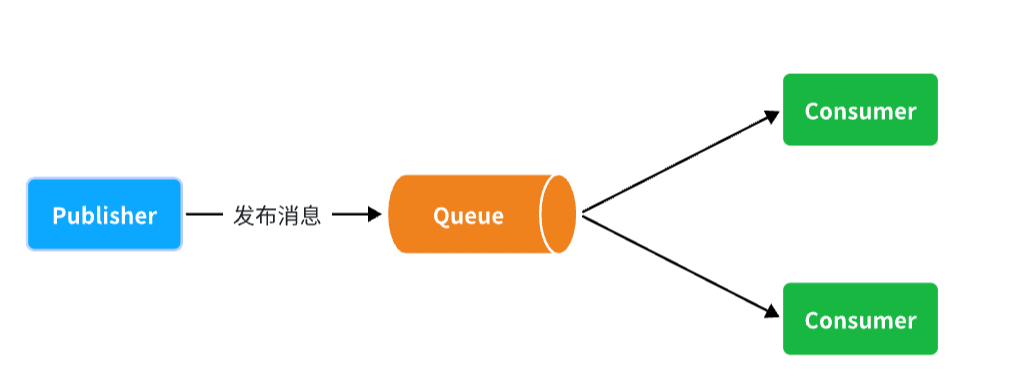

快速入门

在入门案例中,我们就演示这样的简单模型,如图:

也就是:

- publisher直接发送消息到队列

- 消费者监听并处理队列中的消息

先在控制台新建一个队列:simple.queue

消息发送

首先配置MQ地址,在发送消息的服务的application.yml中添加配置:

1 | |

然后在publisher服务中编写测试类SpringAmqpTest,并利用RabbitTemplate实现消息发送:

1 | |

打开控制台,可以看到消息已经发送到队列

消息接收

首先配置MQ地址,在接收消息的服务的application.yml中添加配置:

1 | |

然后在consumer服务的com.itheima.consumer.listener包中新建一个类SpringRabbitListener,代码如下

1 | |

WorkQueues模型

Work queues,任务模型。简单来说就是让多个消费者绑定到一个队列,共同消费队列中的消息。

此种情况下并不是所有Consumer都会处理每一条消息,而是共同处理这批消息,一部分给谁,另一部分给谁

当消息处理比较耗时的时候,可能生产消息的速度会远远大于消息的消费速度。长此以往,消息就会堆积越来越多,无法及时处理。

此时就可以使用work 模型,多个消费者共同处理消息处理,消息处理的速度就能大大提高。

首先,我们在控制台创建一个新的队列,命名为work.queue:

1 | |

消息接收

要模拟多个消费者绑定同一个队列,我们在consumer服务的SpringRabbitListener中添加2个新的方法:

1 | |

注意到这两消费者,都设置了Thead.sleep,模拟任务耗时:

- 消费者1 sleep了20毫秒,相当于每秒钟处理50个消息

- 消费者2 sleep了200毫秒,相当于每秒处理5个消息

最终结果如下:

1 | |

可以看到消费者1和消费者2竟然每人消费了25条消息:

- 消费者1很快完成了自己的25条消息

- 消费者2却在缓慢的处理自己的25条消息。

也就是说消息是平均分配给每个消费者,并没有考虑到消费者的处理能力。导致1个消费者空闲,另一个消费者忙的不可开交。没有充分利用每一个消费者的能力,最终消息处理的耗时远远超过了1秒。这样显然是有问题的。

能者多劳

在spring中有一个简单的配置,可以解决这个问题。我们修改consumer服务的application.yml文件,添加配置:

1 | |

再次测试,可以发现,由于消费者1处理速度较快,所以处理了更多的消息;消费者2处理速度较慢,只处理了6条消息。而最终总的执行耗时也在1秒左右,大大提升,可以有效避免消息积压问题。

总结

Work模型的使用:

- 多个消费者绑定到一个队列,同一条消息只会被一个消费者处理

- 通过设置prefetch来控制消费者预取的消息数量

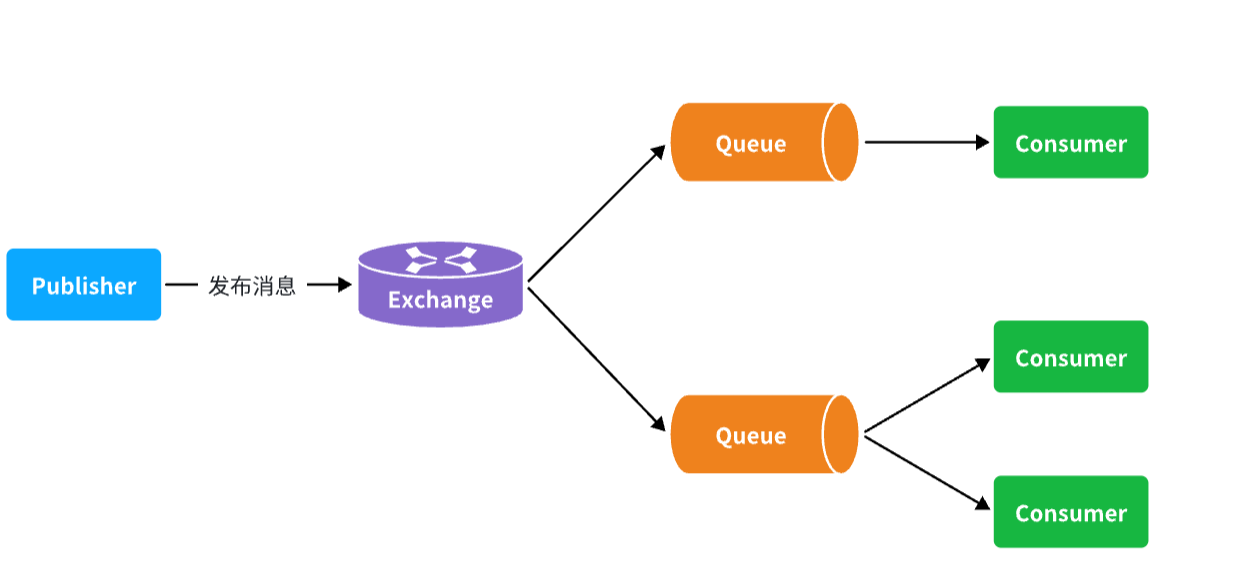

交换机类型

可以看到,在订阅模型中,多了一个exchange角色,而且过程略有变化:

- Publisher:生产者,不再发送消息到队列中,而是发给交换机

- Exchange:交换机,一方面,接收生产者发送的消息。另一方面,知道如何处理消息,例如递交给某个特别队列、递交给所有队列、或是将消息丢弃。到底如何操作,取决于Exchange的类型。

- Queue:消息队列也与以前一样,接收消息、缓存消息。不过队列一定要与交换机绑定。

- Consumer:消费者,与以前一样,订阅队列,没有变化

Exchange(交换机)只负责转发消息,不具备存储消息的能力,因此如果没有任何队列与Exchange绑定,或者没有符合路由规则的队列,那么消息会丢失!

交换机的类型有四种:

- Fanout:广播,将消息交给所有绑定到交换机的队列。我们最早在控制台使用的正是Fanout交换机

- Direct:订阅,基于RoutingKey(路由key)发送给订阅了消息的队列

- Topic:通配符订阅,与Direct类似,只不过RoutingKey可以使用通配符

- Headers:头匹配,基于MQ的消息头匹配,用的较少。

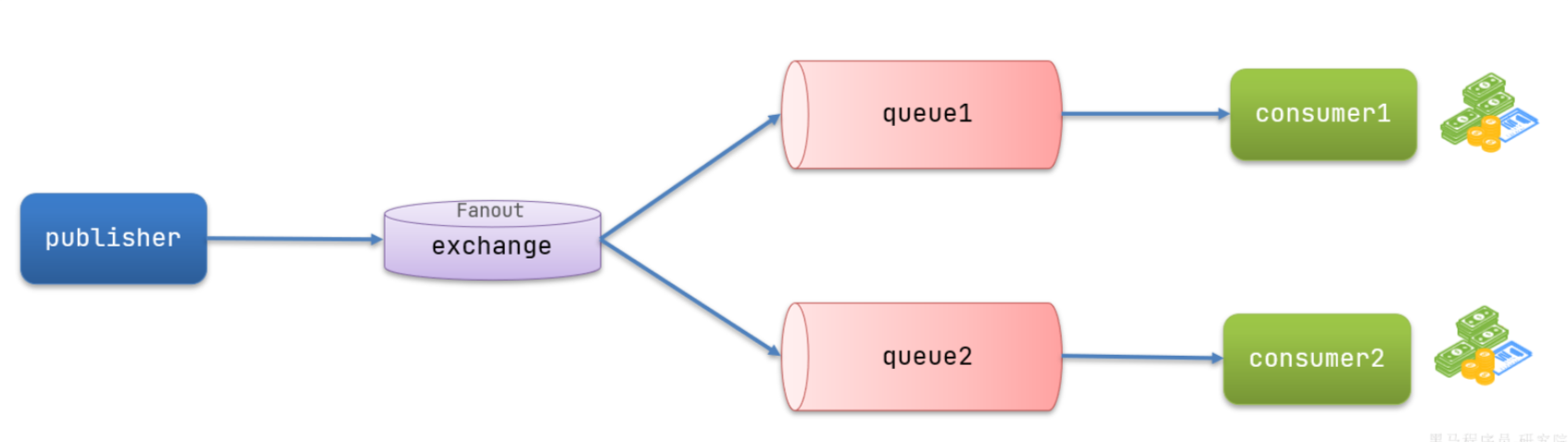

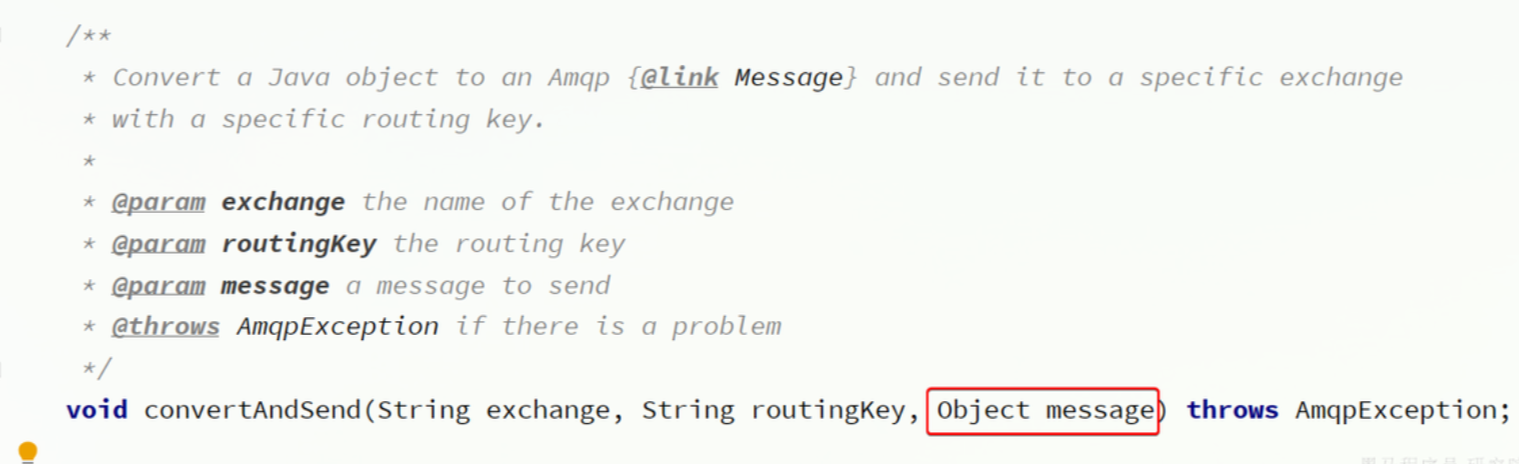

Fanout交换机(转发给所有队列)

我觉得在MQ中叫广播更合适,在广播模式下,消息发送流程是这样的:

- 1) 可以有多个队列

- 2) 每个队列都要绑定到Exchange(交换机)

- 3) 生产者发送的消息,只能发送到交换机

- 4) 交换机把消息发送给绑定过的所有队列

- 5) 订阅队列的消费者都能拿到消息

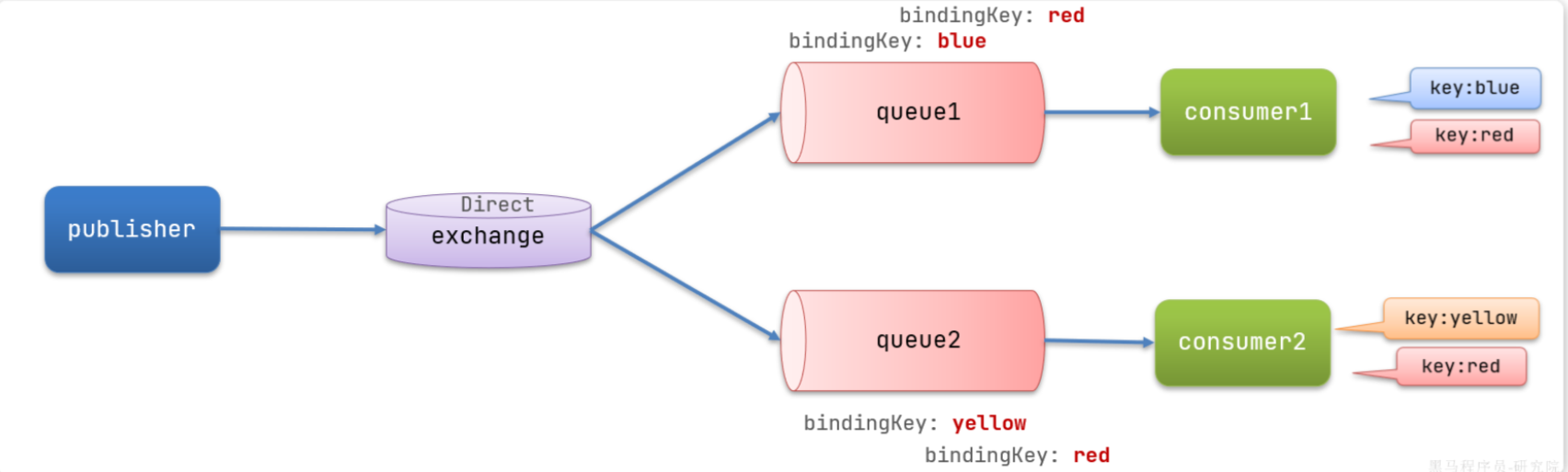

Direct交换机(根据key选择性的转发)

在Fanout模式中,一条消息,会被所有订阅的队列都消费。但是,在某些场景下,我们希望不同的消息被不同的队列消费。这时就要用到Direct类型的Exchange。

在Direct模型下:

- 队列与交换机的绑定,不能是任意绑定了,而是要指定一个

RoutingKey(路由key) - 消息的发送方在 向 Exchange发送消息时,也必须指定消息的

RoutingKey。 - Exchange不再把消息交给每一个绑定的队列,而是根据消息的

Routing Key进行判断,只有队列的Routingkey与消息的Routing key完全一致,才会接收到消息

- 声明一个名为

hmall.direct的交换机 - 声明队列

direct.queue1,绑定hmall.direct,bindingKey为blud和red - 声明队列

direct.queue2,绑定hmall.direct,bindingKey为yellow和red - 在

consumer服务中,编写两个消费者方法,分别监听direct.queue1和direct.queue2 - 在publisher中编写测试方法,向

hmall.direct发送消息

消息发送

1 | |

只有key为red的队列对应的会收到消息。

描述下Direct交换机与Fanout交换机的差异?

- Fanout交换机将消息路由给每一个与之绑定的队列

- Direct交换机根据RoutingKey判断路由给哪个队列

- 如果多个队列具有相同的RoutingKey,则与Fanout功能类似

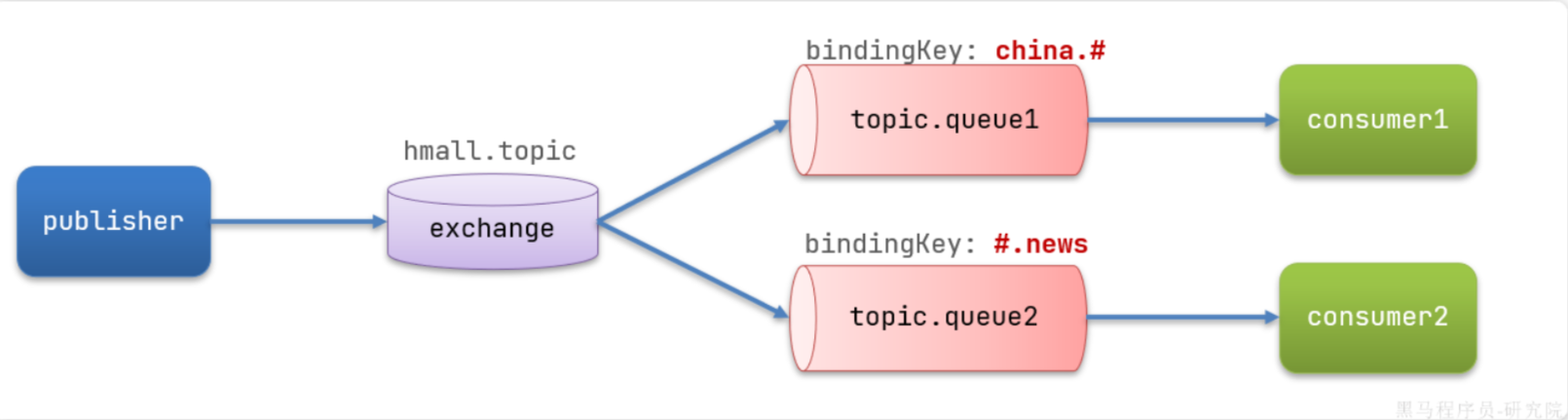

Topic交换机(在direct基础上增加通配符)

Topic类型的Exchange与Direct相比,都是可以根据RoutingKey把消息路由到不同的队列。

只不过Topic类型Exchange可以让队列在绑定BindingKey 的时候使用通配符!

BindingKey 一般都是有一个或多个单词组成,多个单词之间以.分割,例如: item.insert

通配符规则:

#:匹配一个或多个词*:匹配不多不少恰好1个词

举例:

item.#:能够匹配item.spu.insert或者item.spuitem.*:只能匹配item.spu

1 | |

两个都可以收到。

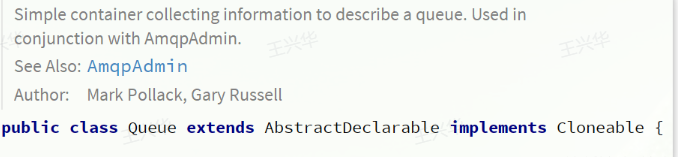

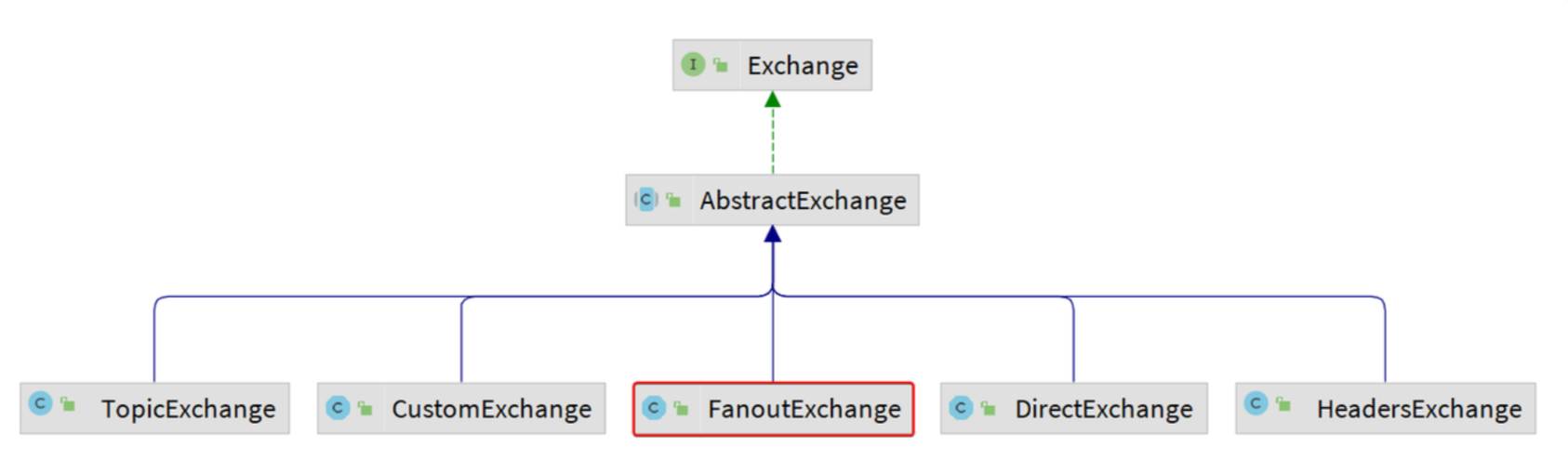

声明队列和交换机

在之前我们都是基于RabbitMQ控制台来创建队列、交换机。但是在实际开发时,队列和交换机是程序员定义的,将来项目上线,又要交给运维去创建。因此推荐的做法是由程序启动时检查队列和交换机是否存在,如果不存在自动创建。

基本API

SpringAMQP提供了一个Queue类,用来创建队列:

SpringAMQP还提供了一个Exchange接口,来表示所有不同类型的交换机:

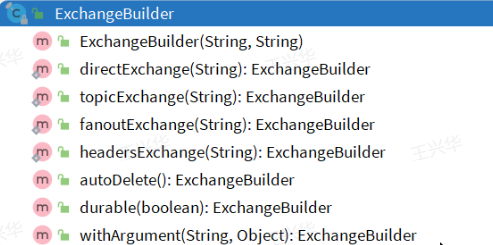

我们可以自己创建队列和交换机,不过SpringAMQP还提供了ExchangeBuilder来简化这个过程:

而在绑定队列和交换机时,则需要使用BindingBuilder来创建Binding对象:

fanout示例

1 | |

direct示例

direct模式由于要绑定多个KEY,会非常麻烦,每一个Key都要编写一个binding:

1 | |

基于注解声明(首选)

例如,我们同样声明Direct模式的交换机和队列:

1 | |

消息转换器

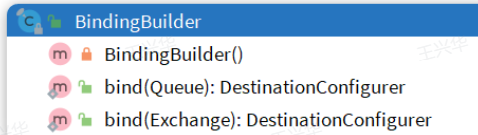

Spring的消息发送代码接收的消息体是一个Object:

而在数据传输时,它会把你发送的消息序列化为字节发送给MQ,接收消息的时候,还会把字节反序列化为Java对象。

只不过,默认情况下Spring采用的序列化方式是JDK序列化。众所周知,JDK序列化存在下列问题:

- 数据体积过大

- 有安全漏洞

- 可读性差

配置JSON转换器

显然,JDK序列化方式并不合适。我们希望消息体的体积更小、可读性更高,因此可以使用JSON方式来做序列化和反序列化。

在publisher和consumer两个服务中都引入依赖:

1 | |

注意,如果项目中引入了spring-boot-starter-web依赖,则无需再次引入Jackson依赖。

配置消息转换器,在publisher和consumer两个服务的启动类中添加一个Bean即可:(两个都需要添加)

1 | |

RabbitMQ高级

发送者的可靠性

消息从生产者到消费者的每一步都可能导致消息丢失:

- 发送消息时丢失:

- 生产者发送消息时连接MQ失败

- 生产者发送消息到达MQ后未找到

Exchange - 生产者发送消息到达MQ的

Exchange后,未找到合适的Queue - 消息到达MQ后,处理消息的进程发生异常

- MQ导致消息丢失:

- 消息到达MQ,保存到队列后,尚未消费就突然宕机

- 消费者处理消息时:

- 消息接收后尚未处理突然宕机

- 消息接收后处理过程中抛出异常

综上,我们要解决消息丢失问题,保证MQ的可靠性,就必须从3个方面入手:

- 确保生产者一定把消息发送到MQ

- 确保MQ不会将消息弄丢

- 确保消费者一定要处理消息

生产者重试机制

首先第一种情况,就是生产者发送消息时,出现了网络故障,导致与MQ的连接中断。

为了解决这个问题,SpringAMQP提供的消息发送时的重试机制。即:当RabbitTemplate与MQ连接超时后,多次重试。

修改publisher模块的application.yaml文件,添加下面的内容:

1 | |

然后测试发送一条消息,会发现会每隔1秒重试1次,总共重试了3次。消息发送的超时重试机制配置成功了!

注意:当网络不稳定的时候,利用重试机制可以有效提高消息发送的成功率。不过SpringAMQP提供的重试机制是阻塞式的重试,也就是说多次重试等待的过程中,当前线程是被阻塞的。

如果对于业务性能有要求,建议禁用重试机制。

生产者确认机制

一般情况下,只要生产者与MQ之间的网路连接顺畅,基本不会出现发送消息丢失的情况。

不过,在少数情况下,也会出现消息发送到MQ之后丢失的现象,比如:

- MQ内部处理消息的进程发生了异常

- 生产者发送消息到达MQ后未找到

Exchange - 生产者发送消息到达MQ的

Exchange后,未找到合适的Queue,因此无法路由

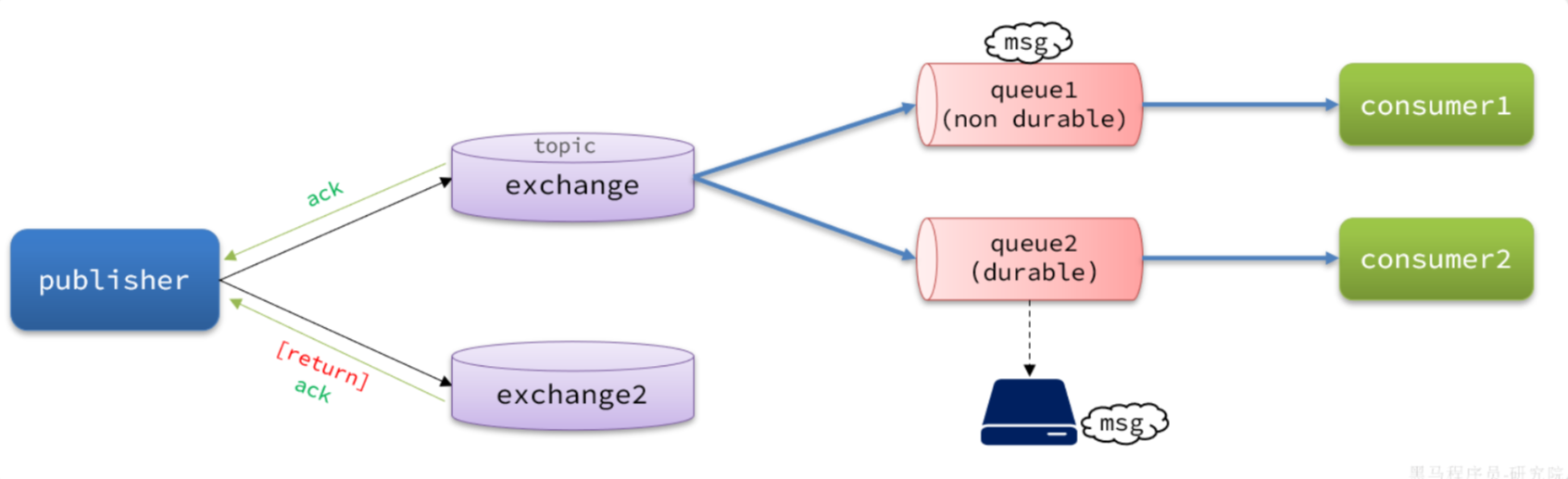

针对上述情况,RabbitMQ提供了生产者消息确认机制,包括Publisher Confirm和Publisher Return两种。在开启确认机制的情况下,当生产者发送消息给MQ后,MQ会根据消息处理的情况返回不同的回执。

总结如下:

- 当消息投递到MQ,但是路由失败时,通过Publisher Return返回异常信息,同时返回ack的确认信息,代表投递成功

- 临时消息投递到了MQ,并且入队成功,返回ACK,告知投递成功

- 持久消息投递到了MQ,并且入队完成持久化,返回ACK ,告知投递成功

- 其它情况都会返回NACK,告知投递失败

其中ack和nack属于Publisher Confirm机制,ack是投递成功;nack是投递失败。而return则属于Publisher Return机制。

默认两种机制都是关闭状态,需要通过配置文件来开启。

开启生产者确认

在publisher模块的application.yaml中添加配置:

1 | |

这里publisher-confirm-type有三种模式可选:

none:关闭confirm机制simple:同步阻塞等待MQ的回执correlated:MQ异步回调返回回执

一般我们推荐使用correlated,回调机制。

定义ReturnCallback

每个RabbitTemplate只能配置一个ReturnCallback,因此我们可以在配置类中统一设置。我们在publisher模块定义一个配置类:

1 | |

定义ConfirmCallback

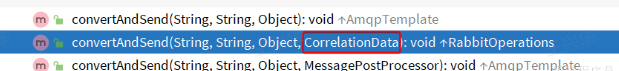

于每个消息发送时的处理逻辑不一定相同,因此ConfirmCallback需要在每次发消息时定义。具体来说,是在调用RabbitTemplate中的convertAndSend方法时,多传递一个参数:

这里的CorrelationData中包含两个核心的东西:

id:消息的唯一标示,MQ对不同的消息的回执以此做判断,避免混淆SettableListenableFuture:回执结果的Future对象

将来MQ的回执就会通过这个Future来返回,我们可以提前给CorrelationData中的Future添加回调函数来处理消息回执:

我们新建一个测试,向系统自带的交换机发送消息,并且添加ConfirmCallback:

1 | |

注意:

开启生产者确认比较消耗MQ性能,一般不建议开启。而且大家思考一下触发确认的几种情况:

- 路由失败:一般是因为RoutingKey错误导致,往往是编程导致

- 交换机名称错误:同样是编程错误导致

- MQ内部故障:这种需要处理,但概率往往较低。因此只有对消息可靠性要求非常高的业务才需要开启,而且仅仅需要开启ConfirmCallback处理nack就可以了。

MQ的可靠性

消息到达MQ以后,如果MQ不能及时保存,也会导致消息丢失,所以MQ的可靠性也非常重要。

数据持久化

为了提升性能,默认情况下MQ的数据都是在内存存储的临时数据,重启后就会消失。为了保证数据的可靠性,必须配置数据持久化,包括:

- 交换机持久化

- 队列持久化

- 消息持久化

我们以控制台界面为例来说明。

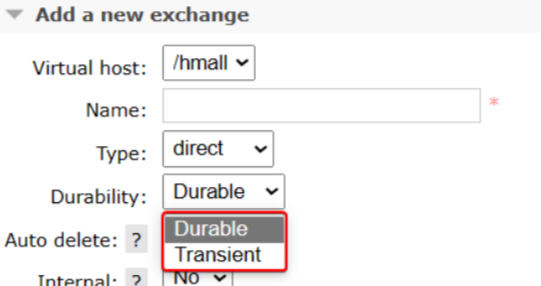

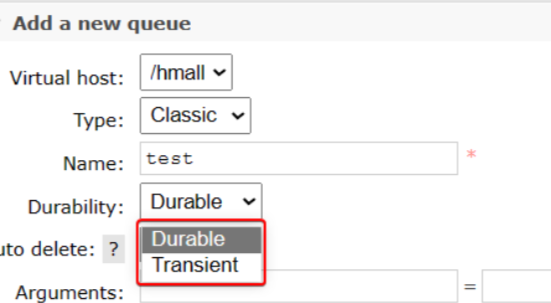

交换机持久化

设置为Durable就是持久化模式,Transient就是临时模式。

队列持久化

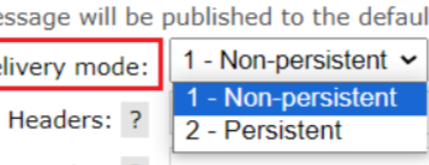

消息持久化

在控制台发送消息的时候,可以添加很多参数,而消息的持久化是要配置一个

LazyQueue(通常采用)

在默认情况下,RabbitMQ会将接收到的信息保存在内存中以降低消息收发的延迟。但在某些特殊情况下,这会导致消息积压,比如:

- 消费者宕机或出现网络故障

- 消息发送量激增,超过了消费者处理速度

- 消费者处理业务发生阻塞

一旦出现消息堆积问题,RabbitMQ的内存占用就会越来越高,直到触发内存预警上限。此时RabbitMQ会将内存消息刷到磁盘上,这个行为成为PageOut. PageOut会耗费一段时间,并且会阻塞队列进程。因此在这个过程中RabbitMQ不会再处理新的消息,生产者的所有请求都会被阻塞。

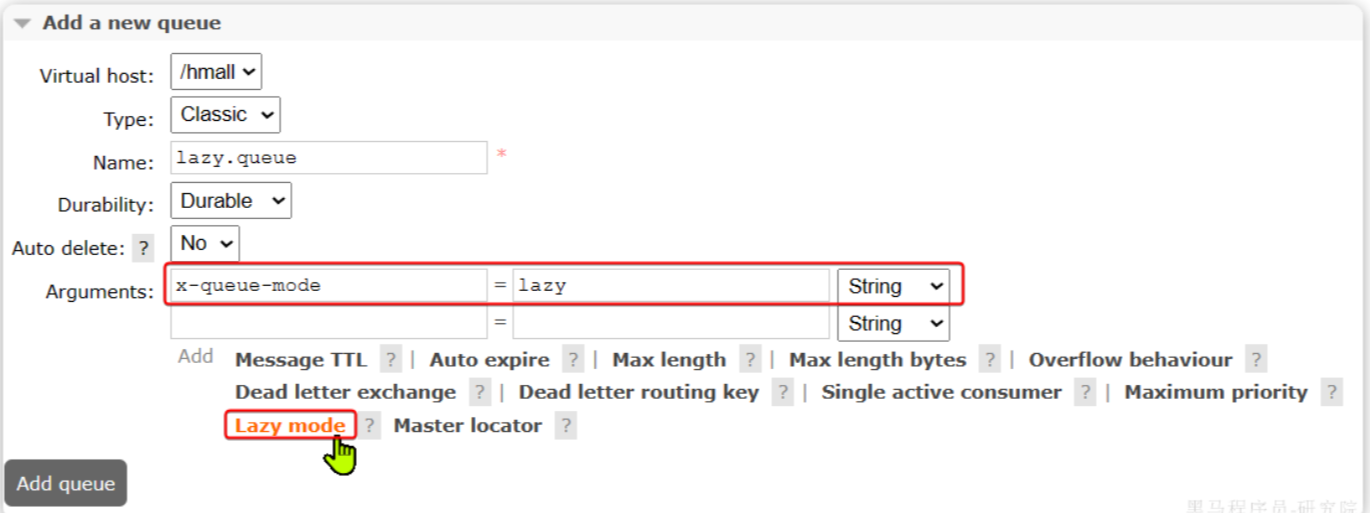

为了解决这个问题,从RabbitMQ的3.6.0版本开始,就增加了Lazy Queues的模式,也就是惰性队列。惰性队列的特征如下:

- 接收到消息后直接存入磁盘而非内存

- 消费者要消费消息时才会从磁盘中读取并加载到内存(也就是懒加载)

- 支持数百万条的消息存储

而在3.12版本之后,LazyQueue已经成为所有队列的默认格式。因此官方推荐升级MQ为3.12版本或者所有队列都设置为LazyQueue模式。

控制台配置Lazy模式

在添加队列的时候,添加x-queue-mod=lazy参数即可设置队列为Lazy模式:

代码配置Lazy模式

在利用SpringAMQP声明队列的时候,添加x-queue-mod=lazy参数也可设置队列为Lazy模式:

1 | |

当然,我们也可以基于注解来声明队列并设置为Lazy模式:

1 | |

更新已有队列为lazy模式

对于已经存在的队列,也可以配置为lazy模式,但是要通过设置policy实现。

可以基于命令行设置policy:

1 | |

消费者的可靠性

当RabbitMQ向消费者投递消息以后,需要知道消费者的处理状态如何。因为消息投递给消费者并不代表就一定被正确消费了,可能出现的故障有很多,比如:

- 消息投递的过程中出现了网络故障

- 消费者接收到消息后突然宕机

- 消费者接收到消息后,因处理不当导致异常

一旦发生上述情况,消息也会丢失。因此,RabbitMQ必须知道消费者的处理状态,一旦消息处理失败才能重新投递消息。

消费者确认机制

为了确认消费者是否成功处理消息,RabbitMQ提供了消费者确认机制(Consumer Acknowledgement)。即:当消费者处理消息结束后,应该向RabbitMQ发送一个回执,告知RabbitMQ自己消息处理状态。回执有三种可选值:

- ack:成功处理消息,RabbitMQ从队列中删除该消息

- nack:消息处理失败,RabbitMQ需要再次投递消息

- reject:消息处理失败并拒绝该消息,RabbitMQ从队列中删除该消息

一般reject方式用的较少,除非是消息格式有问题,那就是开发问题了。因此大多数情况下我们需要将消息处理的代码通过try catch机制捕获,消息处理成功时返回ack,处理失败时返回nack.

由于消息回执的处理代码比较统一,因此SpringAMQP帮我们实现了消息确认。并允许我们通过配置文件设置ACK处理方式,有三种模式:

- **

none**:不处理。即消息投递给消费者后立刻ack,消息会立刻从MQ删除。非常不安全,不建议使用 - **

manual**:手动模式。需要自己在业务代码中调用api,发送ack或reject,存在业务入侵,但更灵活 - **

auto**:自动模式。SpringAMQP利用AOP对我们的消息处理逻辑做了环绕增强,当业务正常执行时则自动返回ack. 当业务出现异常时,根据异常判断返回不同结果:- 如果是业务异常,会自动返回

nack; - 如果是消息处理或校验异常,自动返回

reject;

- 如果是业务异常,会自动返回

通过下面的配置可以修改SpringAMQP的ACK处理方式:

1 | |

修改consumer服务的SpringRabbitListener类中的方法,模拟一个消息处理的异常:

1 | |

测试可以发现:当消息处理发生异常时,消息依然被RabbitMQ删除了。

我们再次把确认机制修改为auto:

1 | |

当我们把配置改为auto时,消息处理失败后,会回到RabbitMQ,并重新投递到消费者。

失败重试机制

当消费者出现异常后,消息会不断requeue(重入队)到队列,再重新发送给消费者。如果消费者再次执行依然出错,消息会再次requeue到队列,再次投递,直到消息处理成功为止。

极端情况就是消费者一直无法执行成功,那么消息requeue就会无限循环,导致mq的消息处理飙升,带来不必要的压力

修改consumer服务的application.yml文件,添加内容:

1 | |

重启consumer服务,重复之前的测试。可以发现:

- 消费者在失败后消息没有重新回到MQ无限重新投递,而是在本地重试了3次

- 本地重试3次以后,抛出了

AmqpRejectAndDontRequeueException异常。查看RabbitMQ控制台,发现消息被删除了,说明最后SpringAMQP返回的是reject

结论:

- 开启本地重试时,消息处理过程中抛出异常,不会requeue到队列,而是在消费者本地重试

- 重试达到最大次数后,Spring会返回reject,消息会被丢弃

失败处理策略

在之前的测试中,本地测试达到最大重试次数后,消息会被丢弃。这在某些对于消息可靠性要求较高的业务场景下,显然不太合适了。

因此Spring允许我们自定义重试次数耗尽后的消息处理策略,这个策略是由MessageRecovery接口来定义的,它有3个不同实现:

RejectAndDontRequeueRecoverer:重试耗尽后,直接reject,丢弃消息。默认就是这种方式ImmediateRequeueMessageRecoverer:重试耗尽后,返回nack,消息重新入队RepublishMessageRecoverer:重试耗尽后,将失败消息投递到指定的交换机

比较优雅的一种处理方案是RepublishMessageRecoverer,失败后将消息投递到一个指定的,专门存放异常消息的队列,后续由人工集中处理。(可以通过邮件或者短信告知开发者,由开发者人工处理)

1)在consumer服务中定义处理失败消息的交换机和队列

1 | |

2)定义一个RepublishMessageRecoverer,关联队列和交换机

1 | |

完整代码如下:

1 | |

业务幂等性

幂等是一个数学概念,用函数表达式来描述是这样的:f(x) = f(f(x)),例如求绝对值函数。

在程序开发中,则是指同一个业务,执行一次或多次对业务状态的影响是一致的。例如:

- 根据id删除数据

- 查询数据

- 新增数据

防止多次重复执行

数据的更新往往不是幂等的,如果重复执行可能造成不一样的后果。比如:

- 取消订单,恢复库存的业务。如果多次恢复就会出现库存重复增加的情况

- 退款业务。重复退款对商家而言会有经济损失。

因此,我们必须想办法保证消息处理的幂等性。这里给出两种方案:

- 唯一消息ID

- 业务状态判断

唯一消息ID(不常用)

这个思路非常简单:

- 每一条消息都生成一个唯一的id,与消息一起投递给消费者。

- 消费者接收到消息后处理自己的业务,业务处理成功后将消息ID保存到数据库

- 如果下次又收到相同消息,去数据库查询判断是否存在,存在则为重复消息放弃处理。

其实很简单,SpringAMQP的MessageConverter自带了MessageID的功能,我们只要开启这个功能即可。

以Jackson的消息转换器为例:

1 | |

业务判断

业务判断就是基于业务本身的逻辑或状态来判断是否是重复的请求或消息,不同的业务场景判断的思路也不一样。

延迟消息

在电商的支付业务中,对于一些库存有限的商品,为了更好的用户体验,通常都会在用户下单时立刻扣减商品库存。例如电影院购票、高铁购票,下单后就会锁定座位资源,其他人无法重复购买。

但是这样就存在一个问题,假如用户下单后一直不付款,就会一直占有库存资源,导致其他客户无法正常交易,最终导致商户利益受损!

因此,电商中通常的做法就是:对于超过一定时间未支付的订单,应该立刻取消订单并释放占用的库存。

像这种在一段时间以后才执行的任务,我们称之为延迟任务,而要实现延迟任务,最简单的方案就是利用MQ的延迟消息了。

在RabbitMQ中实现延迟消息也有两种方案:

- 死信交换机+TTL

- 延迟消息插件(常用)

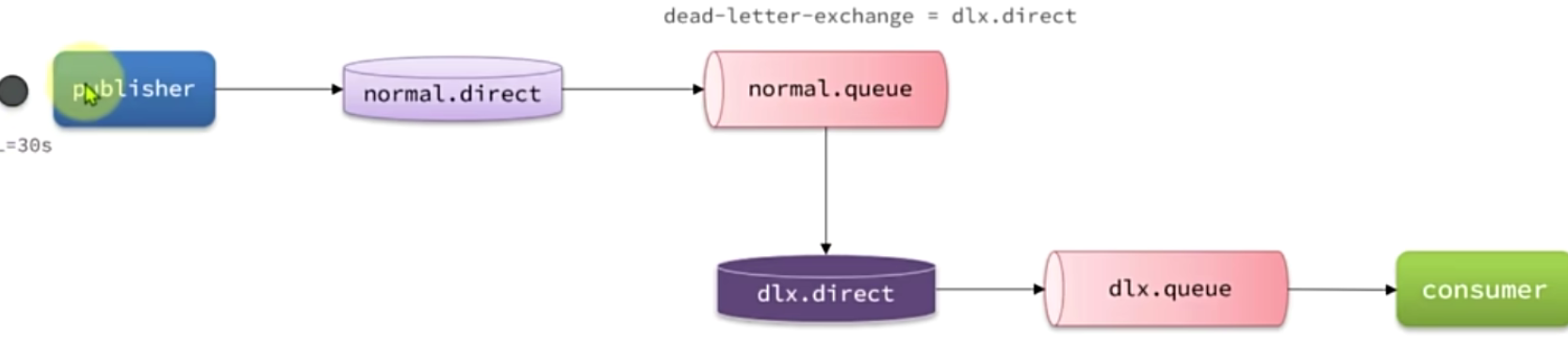

死信交换机

当一个队列中的消息满足下列情况之一时,可以成为死信(dead letter):

- 消费者使用

basic.reject或basic.nack声明消费失败,并且消息的requeue参数设置为false - 消息是一个过期消息,超时无人消费

- 要投递的队列消息满了,无法投递

如果一个队列中的消息已经成为死信,并且这个队列通过**dead-letter-exchange属性指定了一个交换机,那么队列中的死信就会投递到这个交换机中,而这个交换机就称为死信交换机**(Dead Letter Exchange)。而此时加入有队列与死信交换机绑定,则最终死信就会被投递到这个队列中。

死信交换机有什么作用呢?

- 收集那些因处理失败而被拒绝的消息

- 收集那些因队列满了而被拒绝的消息

- 收集因TTL(有效期)到期的消息

前面两种作用场景可以看做是把死信交换机当做一种消息处理的最终兜底方案,与消费者重试时讲的RepublishMessageRecoverer作用类似。

而最后一种场景,可以实现延迟消息

如图,有一组绑定的交换机(ttl.fanout)和队列(ttl.queue)。但是ttl.queue没有消费者监听,而是设定了死信交换机hmall.direct,而队列direct.queue1则与死信交换机绑定,RoutingKey是blue:

假如我们现在发送一条消息到ttl.fanout,RoutingKey为blue,并设置消息的有效期为5000毫秒:

消息肯定会被投递到ttl.queue之后,由于没有消费者,因此消息无人消费。5秒之后,消息的有效期到期,成为死信:

也就是说,publisher发送了一条消息,但最终consumer在5秒后才收到消息。我们成功实现了延迟消息。

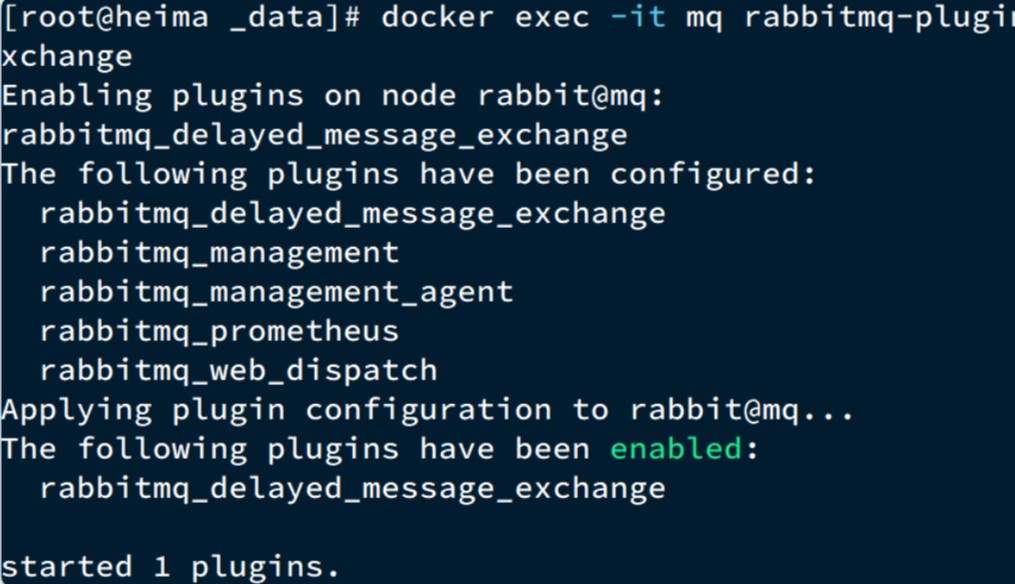

DelayExchange插件

基于死信队列虽然可以实现延迟消息,但是太麻烦了。因此RabbitMQ社区提供了一个延迟消息插件来实现相同的效果。

官方文档说明:https://blog.rabbitmq.com/posts/2015/04/scheduling-messages-with-rabbitmq

插件下载地址:https://github.com/rabbitmq/rabbitmq-delayed-message-exchange

由于我们安装的MQ是3.8版本,因此这里下载3.8.17版本:

因为我们是基于Docker安装,所以需要先查看RabbitMQ的插件目录对应的数据卷。

1 | |

结果如下:

1 | |

插件目录被挂载到了/var/lib/docker/volumes/mq-plugins/_data这个目录,我们上传插件到该目录下。

接下来执行命令,安装插件:

1 | |

运行结果如下:

声明延迟交换机

基于注解方式:

1 | |

基于@Bean的方式:

1 | |

发送延迟消息

发送消息时,必须通过x-delay属性设定延迟时间:

1 | |

注意:

延迟消息插件内部会维护一个本地数据库表,同时使用Elang Timers功能实现计时。如果消息的延迟时间设置较长,可能会导致堆积的延迟消息非常多,会带来较大的CPU开销,同时延迟消息的时间会存在误差。

因此,不建议设置延迟时间过长的延迟消息。

Elasticsearch

目前搜索功能是基于数据库的模糊搜索来实现的,存在很多问题。

首先,查询效率较低,由于数据库模糊查询不走索引,在数据量较大的时候,查询性能很差。elasticsearch是一款非常强大的开源搜索引擎,支持的功能非常多,eg:

Elasticsearch的官方网站如下:

https://www.elastic.co/cn/elasticsearch/

安装使用

我们要安装的内容包含2部分:

- elasticsearch:存储、搜索和运算

- kibana:图形化展示

首先Elasticsearch不用多说,是提供核心的数据存储、搜索、分析功能的。

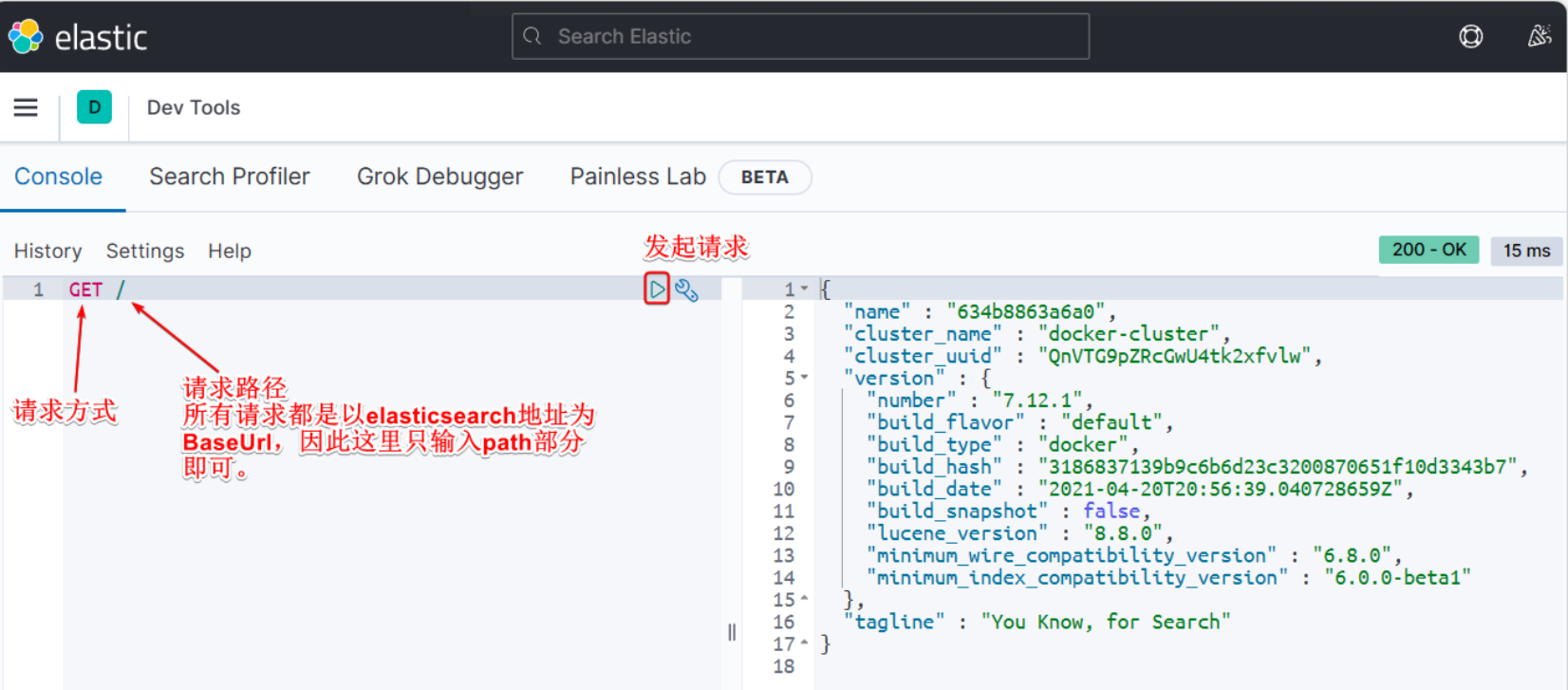

然后是Kibana,Elasticsearch对外提供的是Restful风格的API,任何操作都可以通过发送http请求来完成。不过http请求的方式、路径、还有请求参数的格式都有严格的规范。这些规范我们肯定记不住,因此我们要借助于Kibana这个服务。包括:

- 它提供了一个开发控制台(DevTools),在其中对Elasticsearch的Restful的API接口提供了语法提示

安装elasticsearch

通过下面的Docker命令即可安装单机版本的elasticsearch:

1 | |

注意,这里我们采用的是elasticsearch的7.12.1版本,由于8以上版本的JavaAPI变化很大,在企业中应用并不广泛,企业中应用较多的还是8以下的版本。

安装完成后,访问9200端口,即可看到响应的Elasticsearch服务的基本信息:

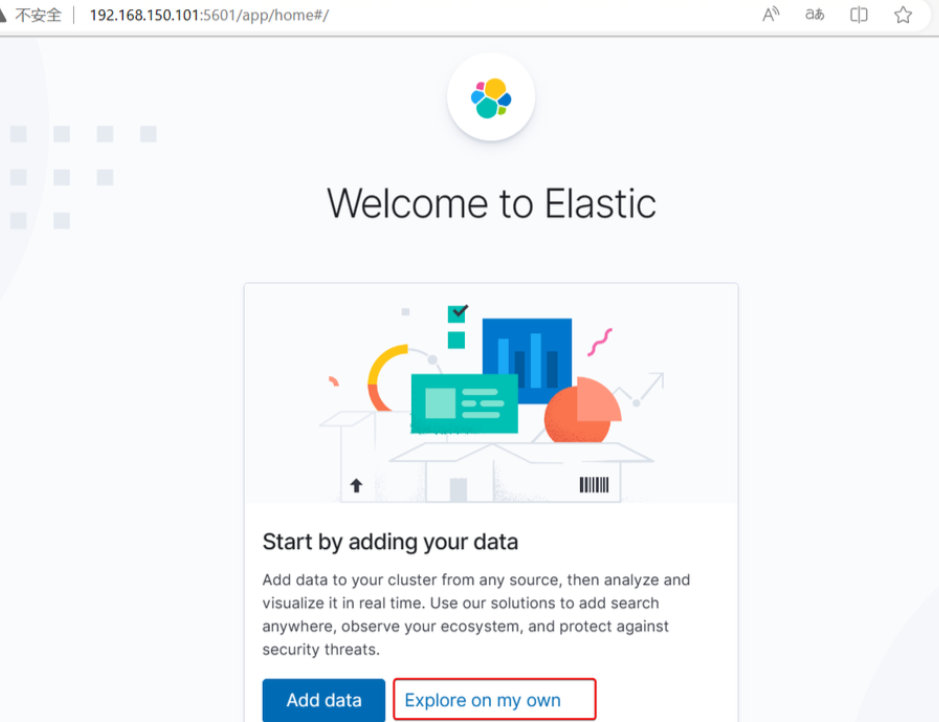

安装Kibana

通过下面的Docker命令,即可部署Kibana:

1 | |

安装完成后,直接访问5601端口,即可看到控制台页面:

选择Explore on my own之后,进入主页面,然后选中Dev tools,进入开发工具页面:

倒排索引

正向索引

elasticsearch之所以有如此高性能的搜索表现,正是得益于底层的倒排索引技术。倒排索引的概念是基于MySQL这样的正向索引而言的。

例如有一张名为tb_goods的表:

| id | title | price |

|---|---|---|

| 1 | 小米手机 | 3499 |

| 2 | 华为手机 | 4999 |

| 3 | 华为小米充电器 | 49 |

| 4 | 小米手环 | 49 |

| … | … | … |

其中的id字段已经创建了索引,由于索引底层采用了B+树结构,因此我们根据id搜索的速度会非常快。但是其他字段例如title,只在叶子节点上存在。

因此要根据title搜索的时候只能遍历树中的每一个叶子节点,判断title数据是否符合要求。

比如用户的SQL语句为:

1 | |

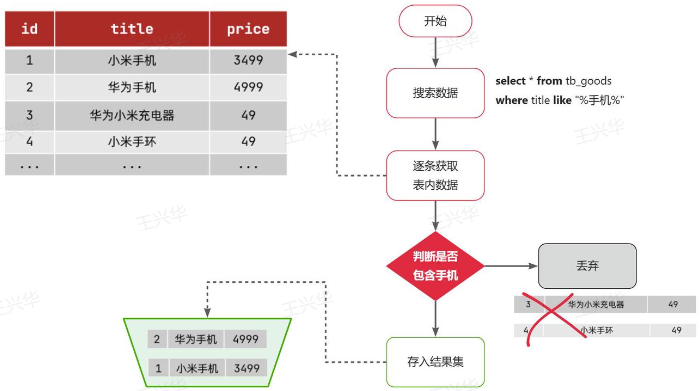

那搜索的大概流程如图:

综上,根据id精确匹配时,可以走索引,查询效率较高。而当搜索条件为模糊匹配时,由于索引无法生效,导致从索引查询退化为全表扫描,效率很差。

倒排索引

倒排索引中有两个非常重要的概念:

- 文档(

Document):用来搜索的数据,其中的每一条数据就是一个文档。例如一个网页、一个商品信息 - 词条(

Term):对文档数据或用户搜索数据,利用某种算法分词,得到的具备含义的词语就是词条。例如:我是中国人,就可以分为:我、是、中国人、中国、国人这样的几个词条

创建倒排索引是对正向索引的一种特殊处理和应用,流程如下:

- 将每一个文档的数据利用分词算法根据语义拆分,得到一个个词条

- 创建表,每行数据包括词条、词条所在文档id、位置等信息

- 因为词条唯一性,可以给词条创建正向索引

正向索引

| id(索引) | title | price |

|---|---|---|

| 1 | 小米手机 | 3499 |

| 2 | 华为手机 | 4999 |

| 3 | 华为小米充电器 | 49 |

| 4 | 小米手环 | 49 |

| … | … | … |

倒排索引

| 词条(索引) | 文档id |

|---|---|

| 小米 | 1,3,4 |

| 手机 | 1,2 |

| 华为 | 2,3 |

| 充电器 | 3 |

| 手环 | 4 |

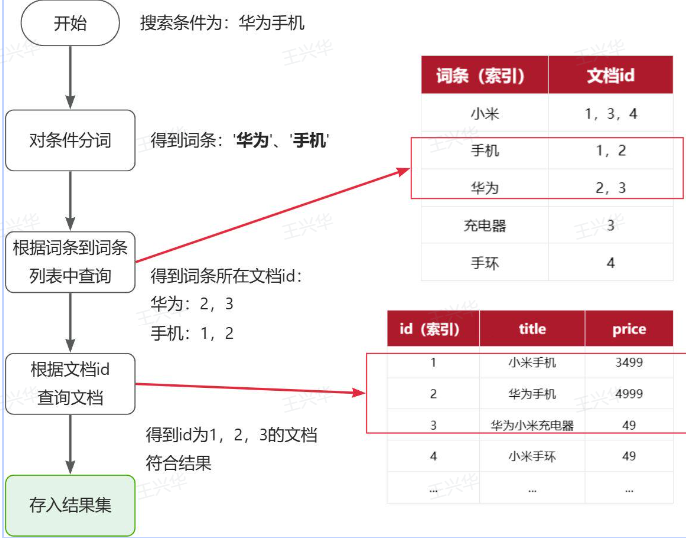

倒排索引的搜索流程如下(以搜索”华为手机”为例),如图:

虽然要先查询倒排索引,再查询正向索引,但是无论是词条、还是文档id都建立了索引,查询速度非常快!无需全表扫描。

正向和倒排

那么为什么一个叫做正向索引,一个叫做倒排索引呢?

- 正向索引是最传统的,根据id索引的方式。但根据词条查询时,必须先逐条获取每个文档,然后判断文档中是否包含所需要的词条,是根据文档找词条的过程。

- 而倒排索引则相反,是先找到用户要搜索的词条,根据词条得到保护词条的文档的id,然后根据id获取文档。是根据词条找文档的过程。

基础概念

文档和字段

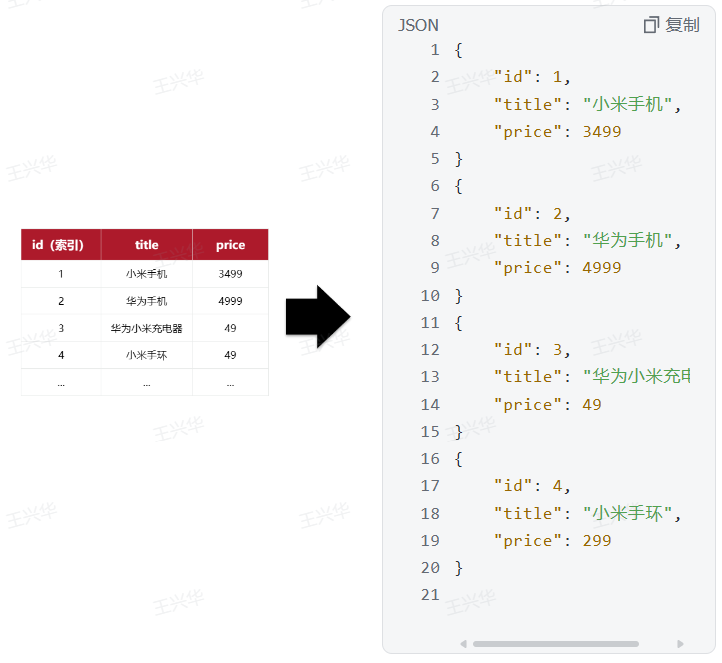

elasticsearch是面向文档(Document)存储的,可以是数据库中的一条商品数据,一个订单信息。文档数据会被序列化为json格式后存储在elasticsearch中:

因此,原本数据库中的一行数据就是ES中的一个JSON文档;而数据库中每行数据都包含很多列,这些列就转换为JSON文档中的字段(Field)。

索引和映射

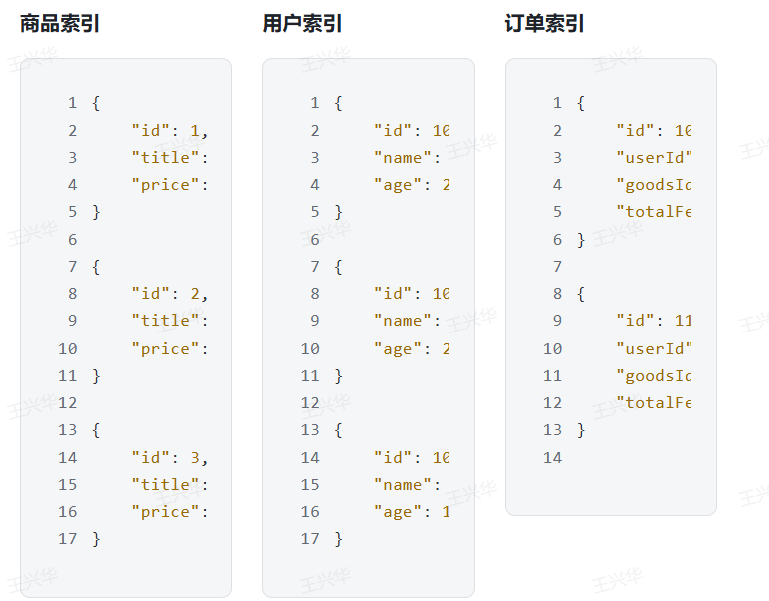

随着业务发展,需要在es中存储的文档也会越来越多,比如有商品的文档、用户的文档、订单文档等等,非常混乱。

因此,我们要将类型相同的文档集中在一起管理,称为索引(Index)。例如:

因此,我们可以把索引当做是数据库中的表。

数据库的表会有约束信息,用来定义表的结构、字段的名称、类型等信息。因此,索引库中就有映射(mapping),是索引中文档的字段约束信息,类似表的结构约束。

mysql与elasticsearch

我们统一的把mysql与elasticsearch的概念做一下对比:

| MySQL | Elasticsearch | 说明 |

|---|---|---|

| Table | Index | 索引(index),就是文档的集合,类似数据库的表(table) |

| Row | Document | 文档(Document),就是一条条的数据,类似数据库中的行(Row),文档都是JSON格式 |

| Column | Field | 字段(Field),就是JSON文档中的字段,类似数据库中的列(Column) |

| Schema | Mapping | Mapping(映射)是索引中文档的约束,例如字段类型约束。类似数据库的表结构(Schema) |

| SQL | DSL | DSL是elasticsearch提供的JSON风格的请求语句,用来操作elasticsearch,实现CRUD |

两者各自有自己的擅长之处:

- Mysql:擅长事务类型操作,可以确保数据的安全和一致性

- Elasticsearch:擅长海量数据的搜索、分析、计算

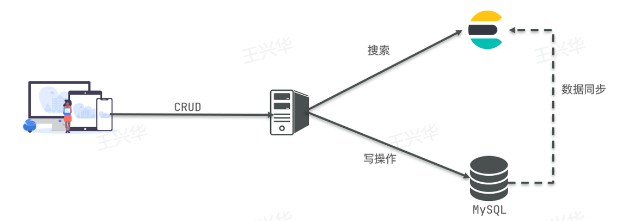

因此在企业中,往往是两者结合使用:

- 对安全性要求较高的写操作,使用mysql实现

- 对查询性能要求较高的搜索需求,使用elasticsearch实现

- 两者再基于某种方式,实现数据的同步,保证一致性

IK分词器

Elasticsearch的关键就是倒排索引,而倒排索引依赖于对文档内容的分词,而分词则需要高效、精准的分词算法,IK分词器就是这样一个中文分词算法。

安装IK分词器

方案一:在线安装

运行一个命令即可:

1 | |

原来要把之前挂载到数据卷的ki文件删除,再回到root目录在运行这个在线安装命令,安装完按y,在重启docker restart es

然后重启es容器:

1 | |

方案二:离线安装

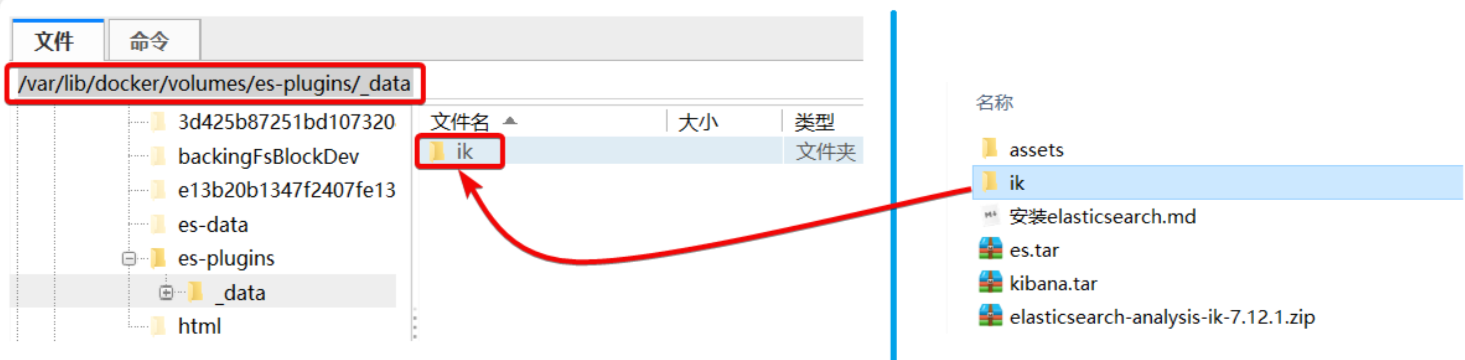

首先,查看之前安装的Elasticsearch容器的plugins数据卷目录:

1 | |

结果如下:

1 | |

可以看到elasticsearch的插件挂载到了/var/lib/docker/volumes/es-plugins/_data这个目录。我们需要把IK分词器上传至这个目录。(建议从github上下载对应的压缩包)

然后上传至虚拟机的/var/lib/docker/volumes/es-plugins/_data这个目录:

最后,重启es容器:

1 | |

使用IK分词器

IK分词器包含两种模式:

ik_smart:智能语义切分ik_max_word:最细粒度切分

我们在Kibana的DevTools上来测试分词器,首先测试Elasticsearch官方提供的标准分词器:

1 | |

结果我们发现除了java英文被分了,其他的都被分成了单个汉字,显然不合理。

我们再测试IK分词器:

1 | |

我们发现黑马,程序员,学习,java,太棒了被分开了。

拓展词典

随着互联网的发展,很多网络名词可能也需要添加到里面。

所以要想正确分词,IK分词器的词库也需要不断的更新,IK分词器提供了扩展词汇的功能。

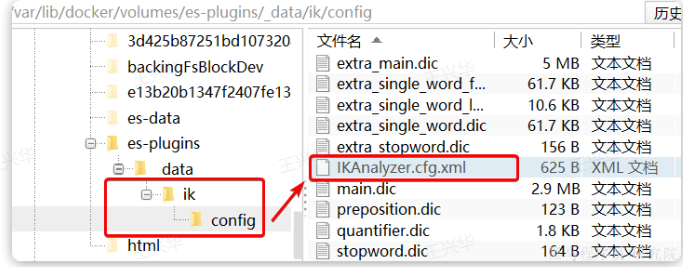

1)打开IK分词器config目录:

注意,如果采用在线安装的通过,默认是没有config目录的,需要把课前资料提供的ik下的config上传至对应目录。

2)在IKAnalyzer.cfg.xml配置文件内容添加:

1 | |

3)在IK分词器的config目录新建一个 ext.dic,可以参考config目录下复制一个配置文件进行修改(文件要改成utf-8格式)

1 | |

4)重启elasticsearch

1 | |

索引库操作

Index就类似数据库表,Mapping映射就类似表的结构。我们要向es中存储数据,必须先创建Index和Mapping

Mapping映射属性

Mapping是对索引库中文档的约束,常见的Mapping属性包括:

type:字段数据类型,常见的简单类型有:- 字符串:

text(可分词的文本)、keyword(精确值,例如:品牌、国家、ip地址) - 数值:

long、integer、short、byte、double、float、 - 布尔:

boolean - 日期:

date - 对象:

object

- 字符串:

index:是否创建索引,默认为trueanalyzer:使用哪种分词器properties:该字段的子字段

例如下面的json文档:

1 | |

索引库的CRUD

由于Elasticsearch采用的是Restful风格的API,因此其请求方式和路径相对都比较规范,而且请求参数也都采用JSON风格。

我们直接基于Kibana的DevTools来编写请求做测试,由于有语法提示,会非常方便。

创建索引库和映射

格式:

1 | |

查询索引库

基本语法:

- 请求方式:GET

- 请求路径:/索引库名

- 请求参数:无

格式:

1 | |

示例:

1 | |

修改索引库

倒排索引结构虽然不复杂,但是一旦数据结构改变(比如改变了分词器),就需要重新创建倒排索引,这简直是灾难。因此索引库一旦创建,无法修改mapping。

虽然无法修改mapping中已有的字段,但是却允许添加新的字段到mapping中,因为不会对倒排索引产生影响。因此修改索引库能做的就是向索引库中添加新字段,或者更新索引库的基础属性。

语法说明:

1 | |

示例:

1 | |

删除索引库

语法:

- 请求方式:DELETE

- 请求路径:/索引库名

- 请求参数:无

格式:

1 | |

示例:

1 | |

文档操作

有了索引库,接下来就可以向索引库中添加数据了。

Elasticsearch中的数据其实就是JSON风格的文档。操作文档自然保护增、删、改、查等几种常见操作.

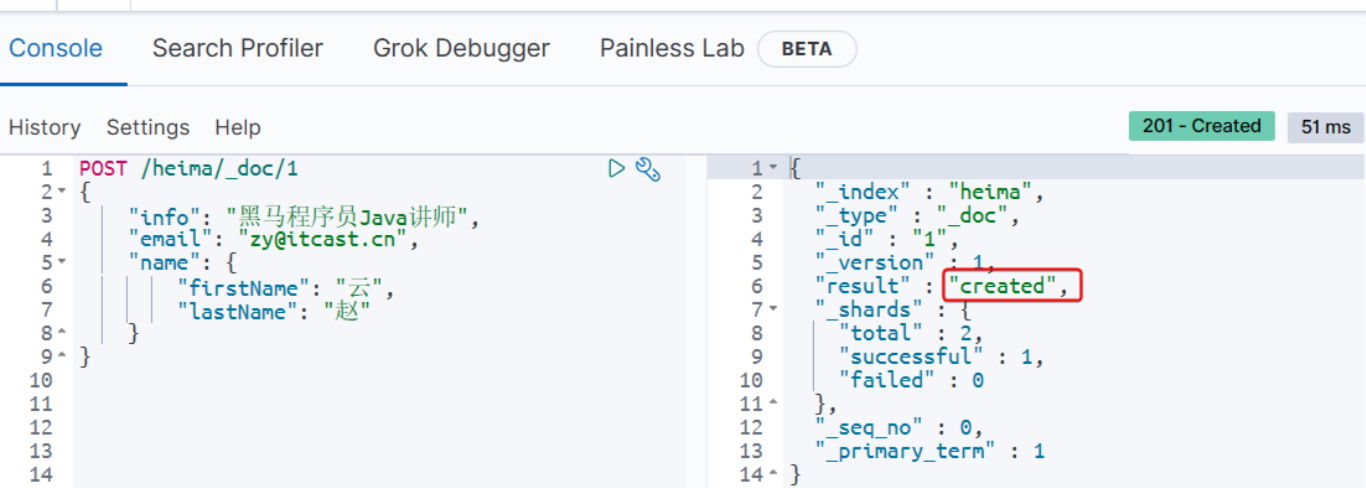

新增文档

语法:

1 | |

示例:

1 | |

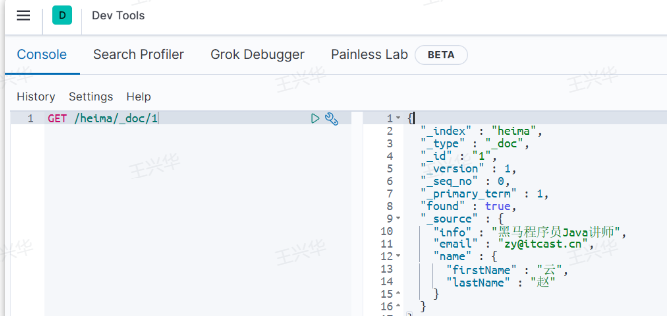

查询文档

根据rest风格,新增是post,查询应该是get,不过查询一般都需要条件,这里我们把文档id带上。

语法:

1 | |

示例:

1 | |

查看结果:

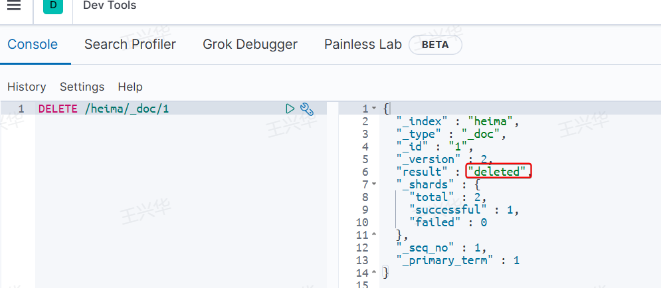

删除文档

删除使用DELETE请求,同样,需要根据id进行删除:

语法:

1 | |

示例:

1 | |

结果:

修改文档

修改有两种方式:

- 全量修改:直接覆盖原来的文档

- 局部修改:修改文档中的部分字段

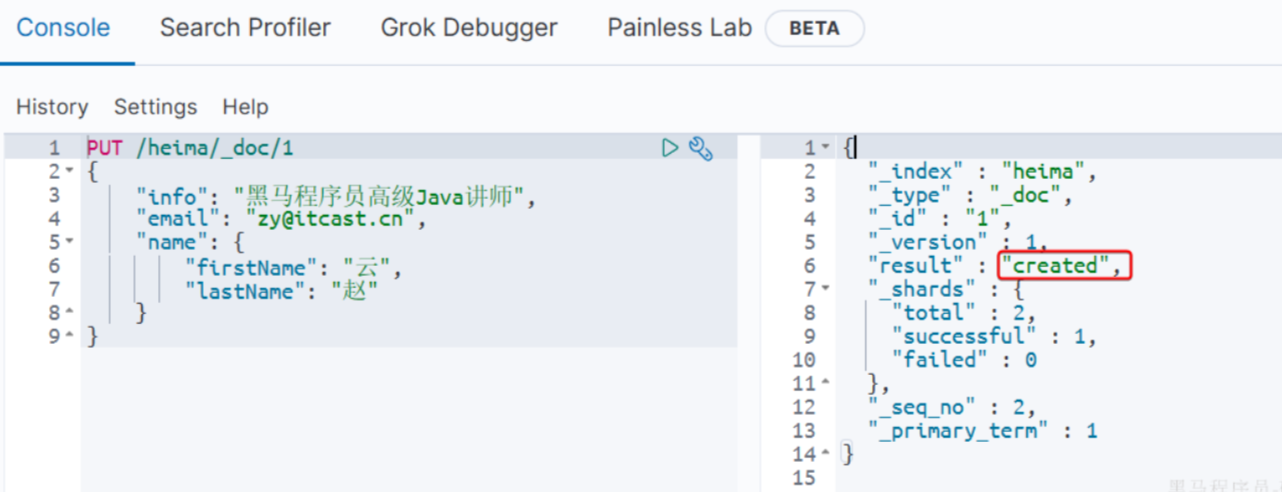

全量修改

全量修改是覆盖原来的文档,其本质是两步操作:

- 根据指定的id删除文档

- 新增一个相同id的文档

注意:如果根据id删除时,id不存在,第二步的新增也会执行,也就从修改变成了新增操作了。

语法:

1 | |

示例:

1 | |

由于id为1的文档已经被删除,所以第一次执行时,得到的反馈是created:

所以如果执行第2次时,得到的反馈则是updated

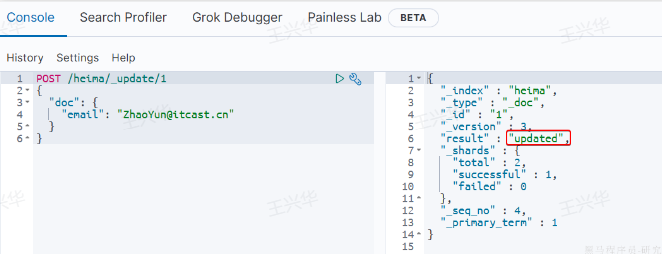

局部修改

局部修改是只修改指定id匹配的文档中的部分字段。

语法:

1 | |

示例:

1 | |

执行结果:

批处理

批处理采用POST请求,基本语法如下:

1 | |

其中:

index代表新增操作_index:指定索引库名_id指定要操作的文档id{ "field1" : "value1" }:则是要新增的文档内容

delete代表删除操作_index:指定索引库名_id指定要操作的文档id

update代表更新操作_index:指定索引库名_id指定要操作的文档id{ "doc" : {"field2" : "value2"} }:要更新的文档字段

示例,批量新增:

1 | |

批量删除:

1 | |

RestAPI

本质就是组装DSL语句,通过http请求发送给ES。

官方文档地址:

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/client/index.html

由于ES目前最新版本是8.8,提供了全新版本的客户端,老版本的客户端已经被标记为过时。而我们采用的是7.12版本,因此只能使用老版本客户端:

初始化RestClient

在elasticsearch提供的API中,与elasticsearch一切交互都封装在一个名为RestHighLevelClient的类中,必须先完成这个对象的初始化,建立与elasticsearch的连接。

分为三步:

1)在item-service模块中引入es的RestHighLevelClient依赖:

1 | |

2)因为SpringBoot默认的ES版本是7.17.10,所以我们需要覆盖默认的ES版本:

1 | |

3)初始化RestHighLevelClient:

初始化的代码如下:

1 | |

这里为了单元测试方便,我们创建一个测试类IndexTest,然后将初始化的代码编写在@BeforeEach方法中:

1 | |

创建索引库

由于要实现对商品搜索,所以我们需要将商品添加到Elasticsearch中,不过需要根据搜索业务的需求来设定索引库结构,而不是一股脑的把MySQL数据写入Elasticsearch.

结合数据库表结构,以上字段对应的mapping映射属性如下:

因此,最终我们的索引库文档结构应该是这样:

1 | |

创建索引

代码分为三步:

- 1)创建Request对象。

- 因为是创建索引库的操作,因此Request是

CreateIndexRequest。

- 因为是创建索引库的操作,因此Request是

- 2)添加请求参数

- 其实就是Json格式的Mapping映射参数。因为json字符串很长,这里是定义了静态字符串常量

MAPPING_TEMPLATE,让代码看起来更加优雅。

- 其实就是Json格式的Mapping映射参数。因为json字符串很长,这里是定义了静态字符串常量

- 3)发送请求

client.indices()方法的返回值是IndicesClient类型,封装了所有与索引库操作有关的方法。例如创建索引、删除索引、判断索引是否存在等

删除索引库

删除索引库的请求非常简单:

1 | |

与创建索引库相比:

- 请求方式从PUT变为DELTE

- 请求路径不变

- 无请求参数

所以代码的差异,注意体现在Request对象上。流程如下:

- 1)创建Request对象。这次是DeleteIndexRequest对象

- 2)准备参数。这里是无参,因此省略

- 3)发送请求。改用delete方法

在item-service中的IndexTest测试类中,编写单元测试,实现删除索引:

1 | |

判断索引库是否存在

判断索引库是否存在,本质就是查询,对应的请求语句是:

1 | |

因此与删除的Java代码流程是类似的,流程如下:

- 1)创建Request对象。这次是GetIndexRequest对象

- 2)准备参数。这里是无参,直接省略

- 3)发送请求。改用exists方法

1 | |

总结

JavaRestClient操作elasticsearch的流程基本类似。核心是client.indices()方法来获取索引库的操作对象。

索引库操作的基本步骤:

- 初始化

RestHighLevelClient - 创建XxxIndexRequest。XXX是

Create、Get、Delete - 准备请求参数(

Create时需要,其它是无参,可以省略) - 发送请求。调用

RestHighLevelClient#indices().xxx()方法,xxx是create、exists、delete

RestClient操作文档

为了与索引库操作分离,我们再次创建一个测试类,做两件事情:

- 初始化RestHighLevelClient

- 我们的商品数据在数据库,需要利用IHotelService去查询,所以注入这个接口

1 | |

新增文档

实体类

索引库结构与数据库结构还存在一些差异,因此我们要定义一个索引库结构对应的实体。

在hm-service模块的com.hmall.item.domain.dto包中定义一个新的DTO

1 | |

API语法

新增文档的请求语法如下:

1 | |

对应的JavaAPI如下:

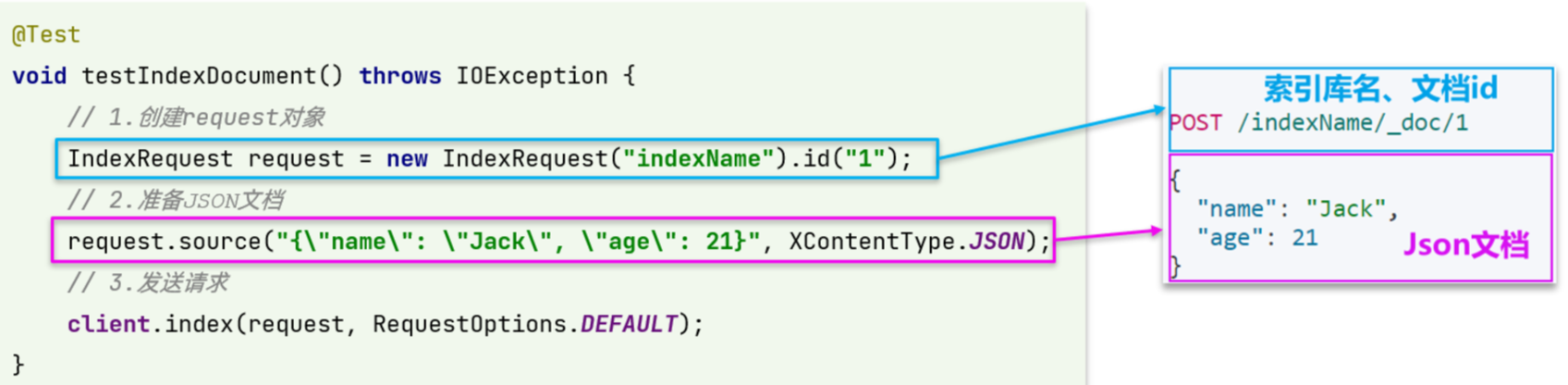

可以看到与索引库操作的API非常类似,同样是三步走:

- 1)创建Request对象,这里是

IndexRequest,因为添加文档就是创建倒排索引的过程 - 2)准备请求参数,本例中就是Json文档

- 3)发送请求

变化的地方在于,这里直接使用client.xxx()的API,不再需要client.indices()了。

完整代码

我们导入商品数据,除了参考API模板“三步走”以外,还需要做几点准备工作:

- 商品数据来自于数据库,我们需要先查询出来,得到

Item对象 Item对象需要转为ItemDoc对象ItemDTO需要序列化为json格式

因此,代码整体步骤如下:

- 1)根据id查询商品数据

Item - 2)将

Item封装为ItemDoc - 3)将

ItemDoc序列化为JSON - 4)创建IndexRequest,指定索引库名和id

- 5)准备请求参数,也就是JSON文档

- 6)发送请求

在item-service的DocumentTest测试类中,编写单元测试:

1 | |

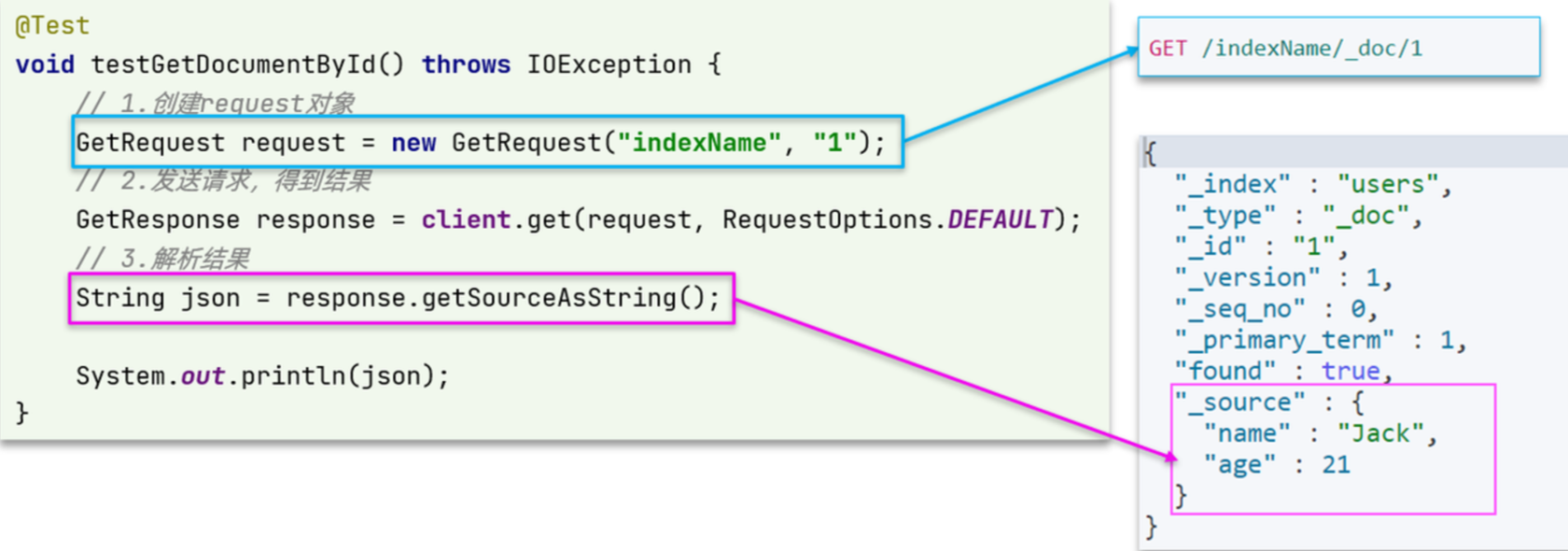

查询文档

我们以根据id查询文档为例

查询的请求语句如下:

1 | |

与之前的流程类似,代码大概分2步:

- 创建Request对象

- 准备请求参数,这里是无参,直接省略

- 发送请求

不过查询的目的是得到结果,解析为ItemDTO,还要再加一步对结果的解析。示例代码如下:

可以看到,响应结果是一个JSON,其中文档放在一个_source属性中,因此解析就是拿到_source,反序列化为Java对象即可。

其它代码与之前类似,流程如下:

- 1)准备Request对象。这次是查询,所以是

GetRequest - 2)发送请求,得到结果。因为是查询,这里调用

client.get()方法 - 3)解析结果,就是对JSON做反序列化

删除文档

删除的请求语句如下:

1 | |

与查询相比,仅仅是请求方式从GET变成DELETE,可以想象Java代码应该依然是2步走:

- 1)准备Request对象,因为是删除,这次是

DeleteRequest对象。要指定索引库名和id - 2)准备参数,无参,直接省略

- 3)发送请求。因为是删除,所以是

client.delete()方法

在item-service的DocumentTest测试类中,编写单元测试:

1 | |

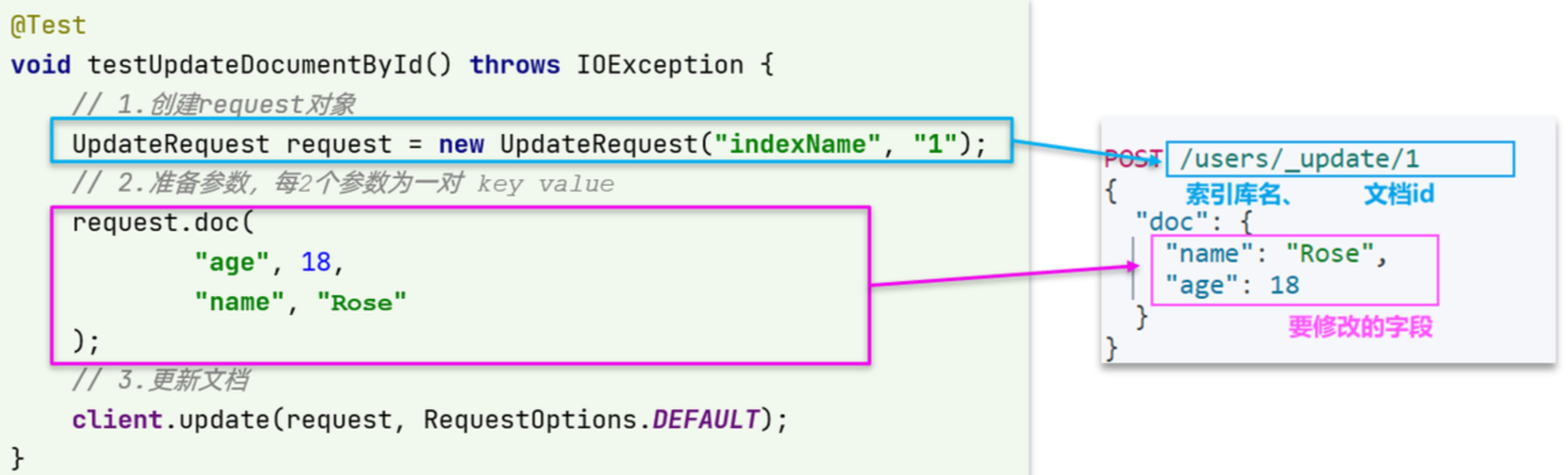

修改文档

修改我们讲过两种方式:

- 全量修改:本质是先根据id删除,再新增

- 局部修改:修改文档中的指定字段值

在RestClient的API中,全量修改与新增的API完全一致,判断依据是ID:

- 如果新增时,ID已经存在,则修改

- 如果新增时,ID不存在,则新增

局部修改的请求语法如下:

1 | |

代码示例如图:

与之前类似,也是三步走:

- 1)准备

Request对象。这次是修改,所以是UpdateRequest - 2)准备参数。也就是JSON文档,里面包含要修改的字段

- 3)更新文档。这里调用

client.update()方法

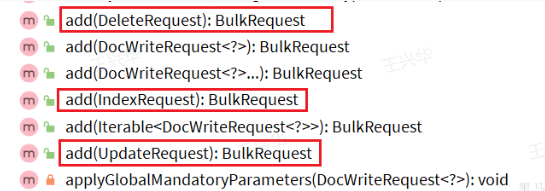

批量导入文档

批处理与前面讲的文档的CRUD步骤基本一致:

- 创建Request,但这次用的是

BulkRequest - 准备请求参数

- 发送请求,这次要用到

client.bulk()方法

BulkRequest本身其实并没有请求参数,其本质就是将多个普通的CRUD请求组合在一起发送。例如:

- 批量新增文档,就是给每个文档创建一个

IndexRequest请求,然后封装到BulkRequest中,一起发出。 - 批量删除,就是创建N个

DeleteRequest请求,然后封装到BulkRequest,一起发出

因此BulkRequest中提供了add方法,用以添加其它CRUD的请求:

可以看到,能添加的请求有:

IndexRequest,也就是新增UpdateRequest,也就是修改DeleteRequest,也就是删除

因此Bulk中添加了多个IndexRequest,就是批量新增功能了。示例:

1 | |

完整代码

当我们要导入商品数据时,由于商品数量达到数十万,因此不可能一次性全部导入。建议采用循环遍历方式,每次导入1000条左右的数据。

item-service的DocumentTest测试类中,编写单元测试:

1 | |

小结

文档操作的基本步骤:

- 初始化

RestHighLevelClient - 创建XxxRequest。

- XXX是

Index、Get、Update、Delete、Bulk

- XXX是

- 准备参数(

Index、Update、Bulk时需要) - 发送请求。

- 调用

RestHighLevelClient#.xxx()方法,xxx是index、get、update、delete、bulk

- 调用

- 解析结果(

Get时需要)

DSL查询

Elasticsearch的查询可以分为两大类:

- 叶子查询(Leaf query clauses):一般是在特定的字段里查询特定值,属于简单查询,很少单独使用。

- 复合查询(Compound query clauses):以逻辑方式组合多个叶子查询或者更改叶子查询的行为方式。

。首先来看查询的语法结构:

1 | |

说明:

GET /{索引库名}/_search:其中的_search是固定路径,不能修改

例如,我们以最简单的无条件查询为例,无条件查询的类型是:match_all,因此其查询语句如下:

1 | |

由于match_all无条件,所以条件位置不写即可。

执行结果如下:

你会发现虽然是match_all,但是响应结果中并不会包含索引库中的所有文档,而是仅有10条。这是因为处于安全考虑,elasticsearch设置了默认的查询页数。

叶子查询

叶子查询的类型也可以做进一步细分,详情大家可以查看官方文档:

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.12/query-dsl.html

如图:

这里列举一些常见的,例如:

- 全文检索查询(Full Text Queries):利用分词器对用户输入搜索条件先分词,得到词条,然后再利用倒排索引搜索词条。例如:

match:multi_match

- 精确查询(Term-level queries):不对用户输入搜索条件分词,根据字段内容精确值匹配。但只能查找keyword、数值、日期、boolean类型的字段。例如:

idstermrange

- 地理坐标查询:用于搜索地理位置,搜索方式很多,例如:

geo_bounding_box:按矩形搜索geo_distance:按点和半径搜索

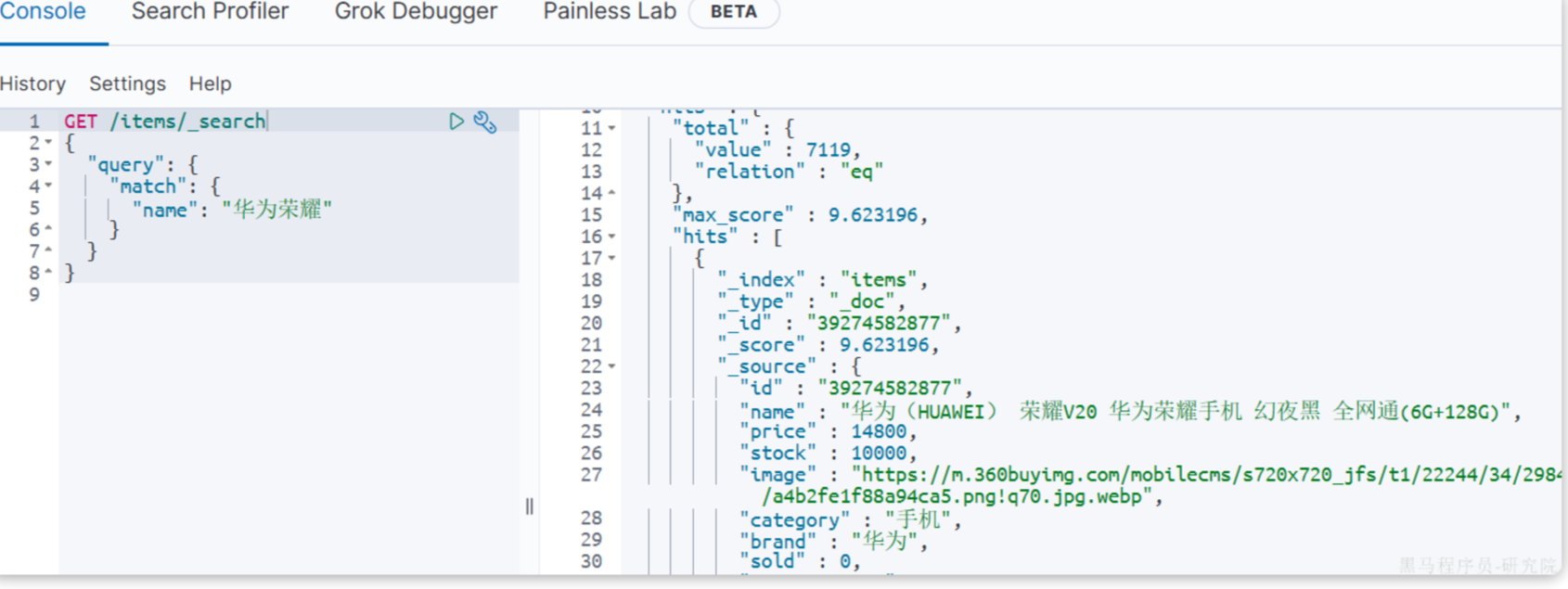

全文检索查询

全文检索的种类也很多,详情可以参考官方文档:

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.12/full-text-queries.html

以全文检索中的match为例,语法如下:

1 | |

与match类似的还有multi_match,区别在于可以同时对多个字段搜索,而且多个字段都要满足,语法示例:

1 | |

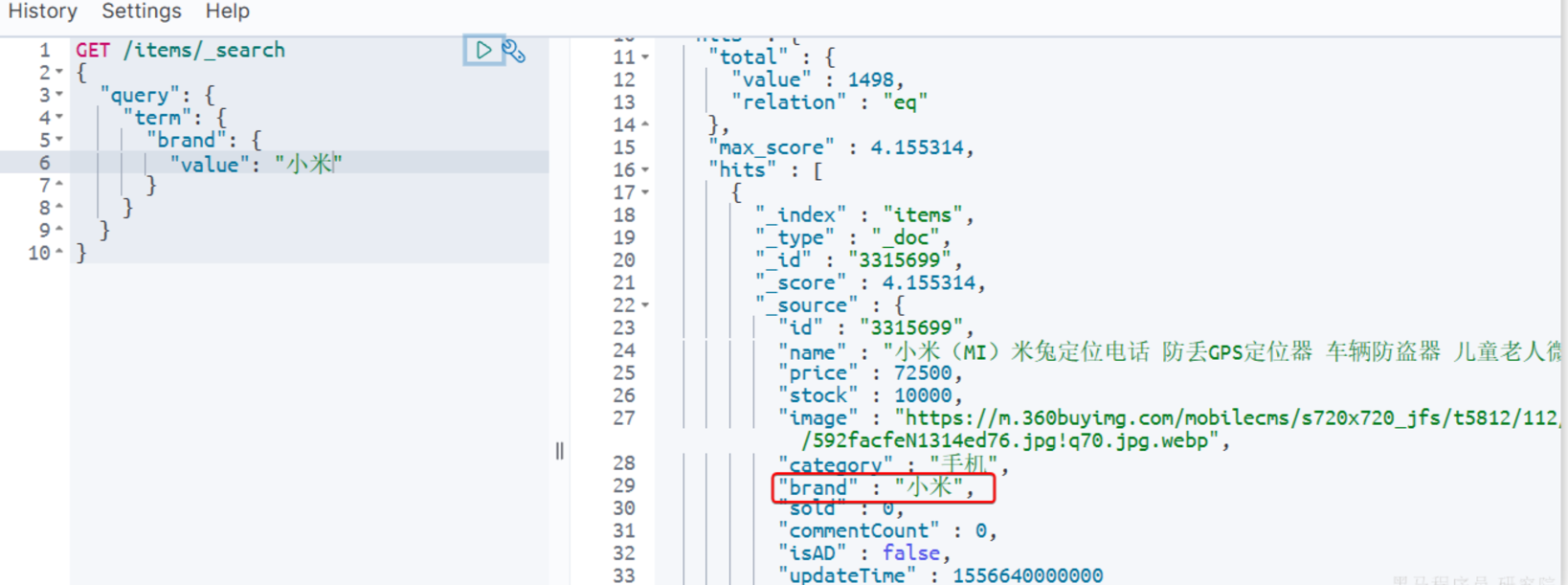

精确查询

精确查询,英文是Term-level query,顾名思义,词条级别的查询。也就是说不会对用户输入的搜索条件再分词,而是作为一个词条,与搜索的字段内容精确值匹配。因此推荐查找keyword、数值、日期、boolean类型的字段。例如:

- id

- price

- 城市

- 地名

- 人名

等等,作为一个整体才有含义的字段。

详情可以查看官方文档:

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.12/term-level-queries.html

以term查询为例,其语法如下:

1 | |

示例:

当你输入的搜索条件不是词条,而是短语时,由于不做分词,你反而搜索不到

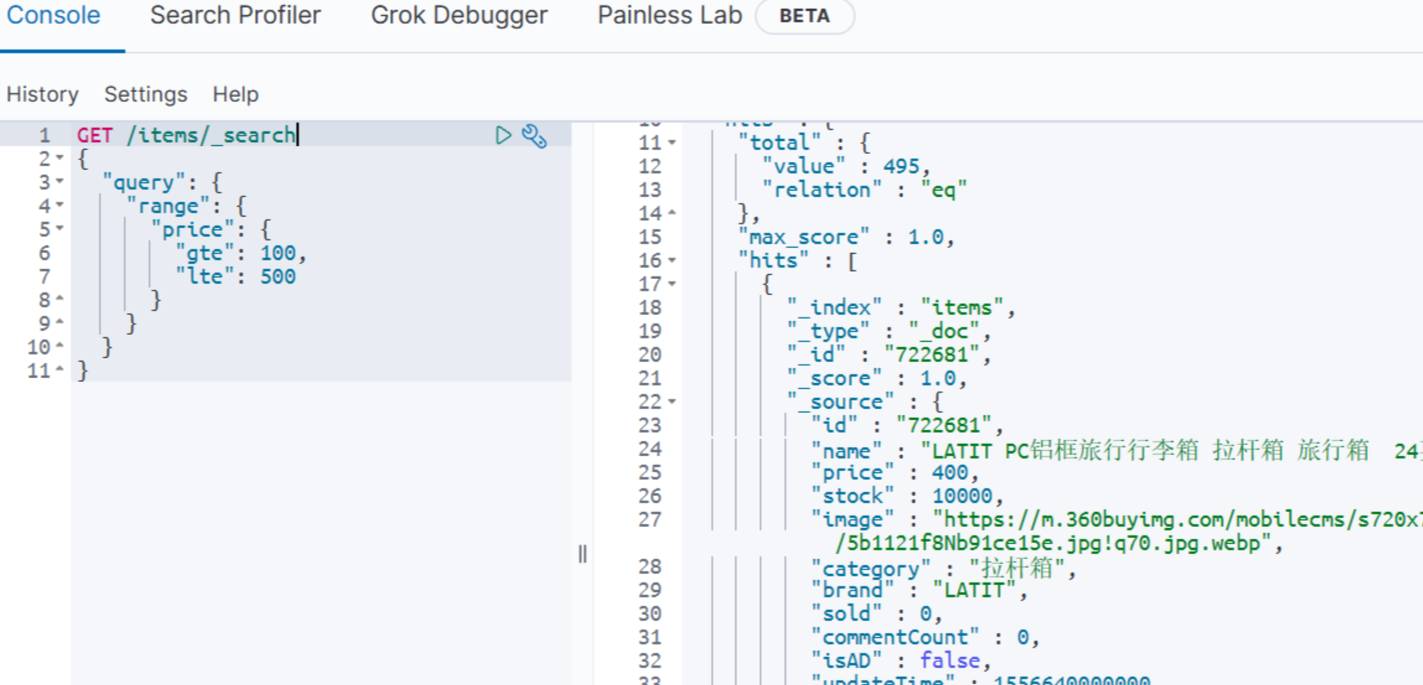

再来看下range查询,语法如下:

1 | |

range是范围查询,对于范围筛选的关键字有:

gte:大于等于gt:大于lte:小于等于lt:小于

示例:

复合查询

复合查询大致可以分为两类:

- 第一类:基于逻辑运算组合叶子查询,实现组合条件,例如

- bool

- 第二类:基于某种算法修改查询时的文档相关性算分,从而改变文档排名。例如:

- function_score

- dis_max

其它复合查询及相关语法可以参考官方文档:

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.12/compound-queries.html

算分函数查询

当我们利用match查询时,文档结果会根据与搜索词条的关联度打分(**_score**),返回结果时按照分值降序排列。

基于这套公式,就可以判断出某个文档与用户搜索的关键字之间的关联度,还是比较准确的。但是,在实际业务需求中,常常会有竞价排名的功能。不是相关度越高排名越靠前,而是掏的钱多的排名靠前。

例如在百度中搜索Java培训, 要想人为控制相关性算分,就需要利用elasticsearch中的function score 查询了。

基本语法:

function score 查询中包含四部分内容:

- 原始查询条件:query部分,基于这个条件搜索文档,并且基于BM25算法给文档打分,原始算分(query score)

- 过滤条件:filter部分,符合该条件的文档才会重新算分

- 算分函数:符合filter条件的文档要根据这个函数做运算,得到的函数算分(function score),有四种函数

- weight:函数结果是常量

- field_value_factor:以文档中的某个字段值作为函数结果

- random_score:以随机数作为函数结果

- script_score:自定义算分函数算法

function score的运行流程如下:

- 1)根据原始条件查询搜索文档,并且计算相关性算分,称为原始算分(query score)

- 2)根据过滤条件,过滤文档

- 3)符合过滤条件的文档,基于算分函数运算,得到函数算分(function score)

- 4)将原始算分(query score)和函数算分(function score)基于运算模式做运算,得到最终结果,作为相关性算分。

bool查询

bool查询,即布尔查询。就是利用逻辑运算来组合一个或多个查询子句的组合。bool查询支持的逻辑运算有:

- must:必须匹配每个子查询,类似“与”

- should:选择性匹配子查询,类似“或”

- must_not:必须不匹配,不参与算分,类似“非”

- filter:必须匹配,不参与算分

bool查询的语法如下:

1 | |

出于性能考虑,与搜索关键字无关的查询尽量采用must_not或filter逻辑运算,避免参与相关性算分。

排序

elasticsearch默认是根据相关度算分(_score)来排序,但是也支持自定义方式对搜索结果排序。不过分词字段无法排序,能参与排序字段类型有:keyword类型、数值类型、地理坐标类型、日期类型等。

详细说明可以参考官方文档:

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.12/sort-search-results.html

语法说明:

1 | |

分页

elasticsearch 默认情况下只返回top10的数据。而如果要查询更多数据就需要修改分页参数了。

基础分页

elasticsearch中通过修改from、size参数来控制要返回的分页结果:

from:从第几个文档开始size:总共查询几个文档

类似于mysql中的limit ?, ?

官方文档如下:

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.12/paginate-search-results.html

语法如下:

1 | |

深度分页

elasticsearch的数据一般会采用分片存储,也就是把一个索引中的数据分成N份,存储到不同节点上。这种存储方式比较有利于数据扩展,但给分页带来了一些麻烦。

比如一个索引库中有100000条数据,分别存储到4个分片,每个分片25000条数据。现在每页查询10条,查询第99页。

从实现思路来分析,肯定是将所有数据排序,找出前1000名,截取其中的990~1000的部分。但问题来了,我们如何才能找到所有数据中的前1000名呢?

要知道每一片的数据都不一样,第1片上的第900-1000,在另1个节点上并不一定依然是900-1000名。所以我们只能在每一个分片上都找出排名前1000的数据,然后汇总到一起,重新排序,才能找出整个索引库中真正的前1000名,此时截取990~1000的数据即可。

由此可知,当查询分页深度较大时,汇总数据过多,对内存和CPU会产生非常大的压力。

因此elasticsearch会禁止from+ size 超过10000的请求。

针对深度分页,elasticsearch提供了两种解决方案:

search after:分页时需要排序,原理是从上一次的排序值开始,查询下一页数据。官方推荐使用的方式。scroll:原理将排序后的文档id形成快照,保存下来,基于快照做分页。官方已经不推荐使用。

详情见文档:

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.12/paginate-search-results.html

总结:

大多数情况下,我们采用普通分页就可以了。查看百度、京东等网站,会发现其分页都有限制。例如百度最多支持77页,每页不足20条。京东最多100页,每页最多60条。

因此,一般我们采用限制分页深度的方式即可,无需实现深度分页。

高亮

我们在百度,京东搜索时,关键字会变成红色,比较醒目

观察页面源码,你会发现两件事情:

- 高亮词条都被加了

<em>标签 <em>标签都添加了红色样式

css样式肯定是前端实现页面的时候写好的,但是前端编写页面的时候是不知道页面要展示什么数据的,不可能给数据加标签。而服务端实现搜索功能,要是有elasticsearch做分词搜索,是知道哪些词条需要高亮的。

因此词条的高亮标签肯定是由服务端提供数据的时候已经加上的。

因此实现高亮的思路就是:

- 用户输入搜索关键字搜索数据

- 服务端根据搜索关键字到elasticsearch搜索,并给搜索结果中的关键字词条添加

html标签 - 前端提前给约定好的

html标签添加CSS样式

实现高亮

事实上elasticsearch已经提供了给搜索关键字加标签的语法,无需我们自己编码。

基本语法如下:

1 | |

注意:

- 搜索必须有查询条件,而且是全文检索类型的查询条件,例如

match - 参与高亮的字段必须是

text类型的字段 - 默认情况下参与高亮的字段要与搜索字段一致,除非添加:

required_field_match=false

RestClient查询

文档的查询依然使用昨天学习的 RestHighLevelClient对象,查询的基本步骤如下:

- 1)创建

request对象,这次是搜索,所以是SearchRequest - 2)准备请求参数,也就是查询DSL对应的JSON参数

- 3)发起请求

- 4)解析响应,响应结果相对复杂,需要逐层解析

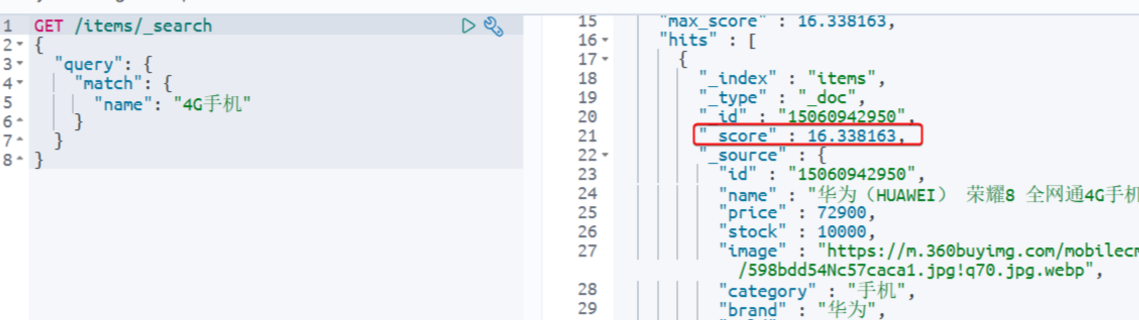

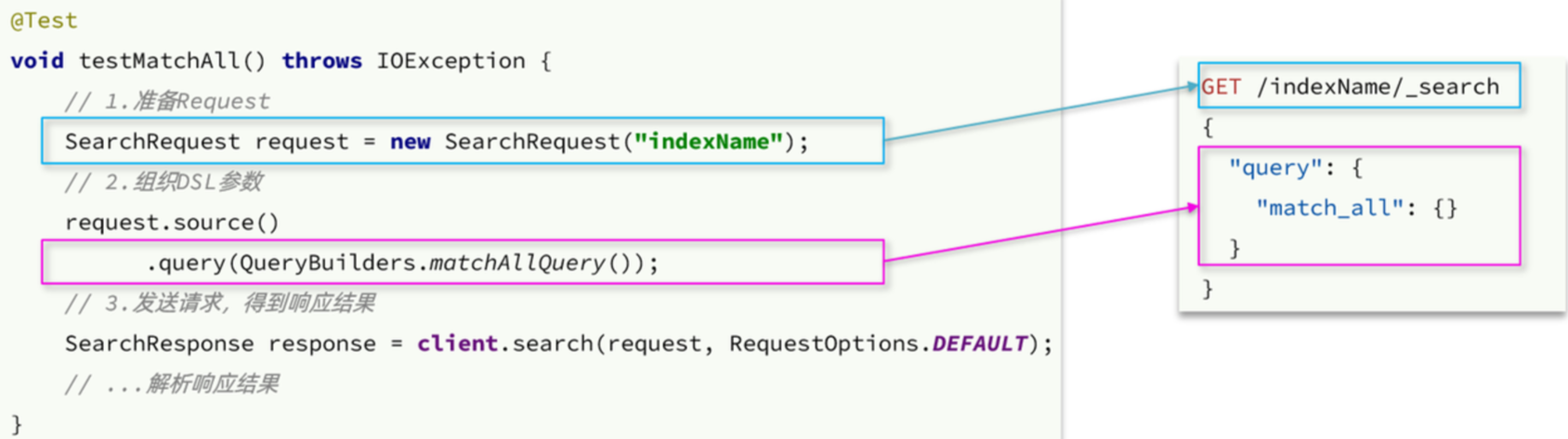

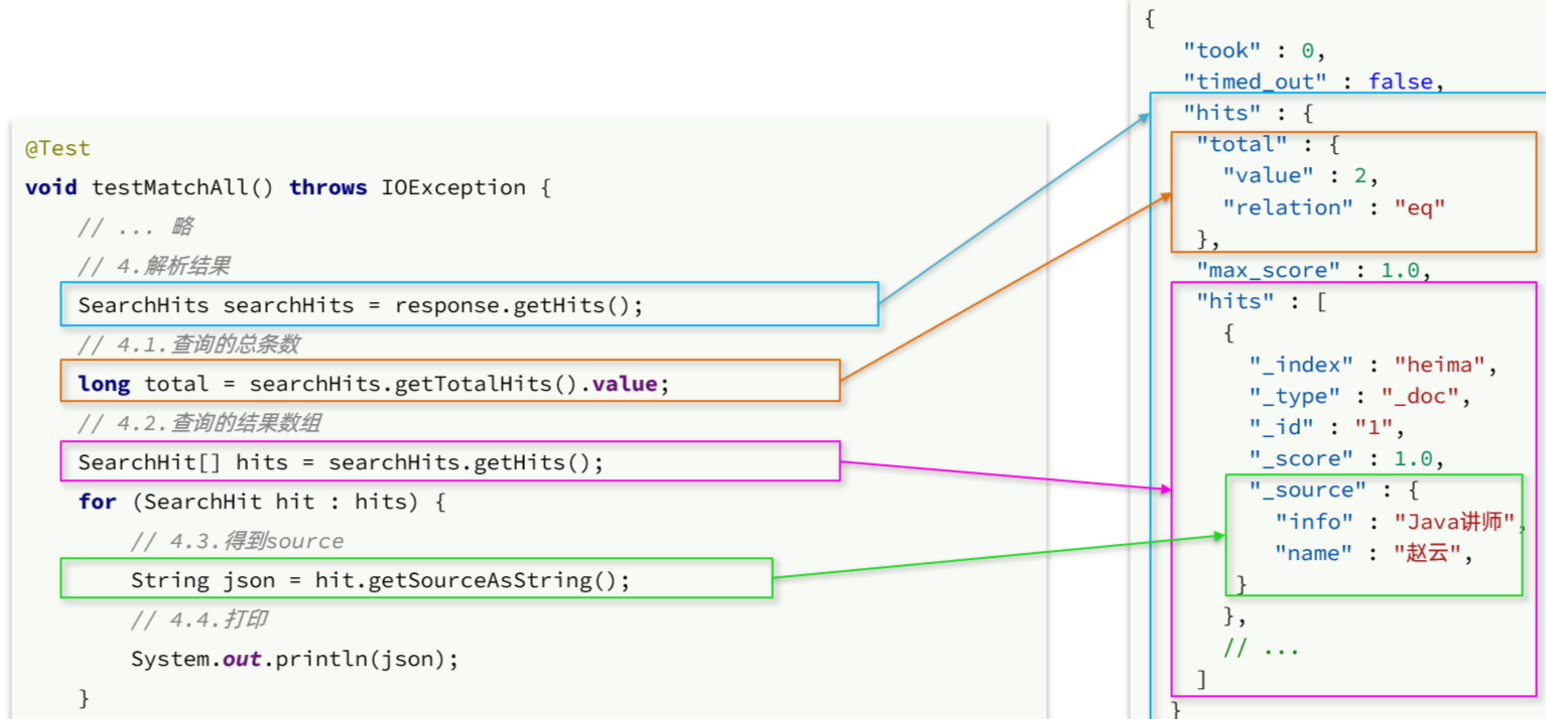

首先以match_all查询为例,其DSL和JavaAPI的对比如图:

代码解读:

- 第一步,创建

SearchRequest对象,指定索引库名 - 第二步,利用

request.source()构建DSL,DSL中可以包含查询、分页、排序、高亮等 query():代表查询条件,利用QueryBuilders.matchAllQuery()构建一个match_all查询的DSL- 第三步,利用

client.search()发送请求,得到响应

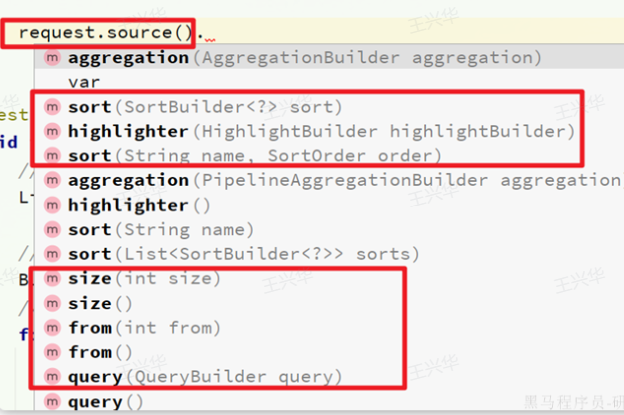

这里关键的API有两个,一个是request.source(),它构建的就是DSL中的完整JSON参数。其中包含了query、sort、from、size、highlight等所有功能:

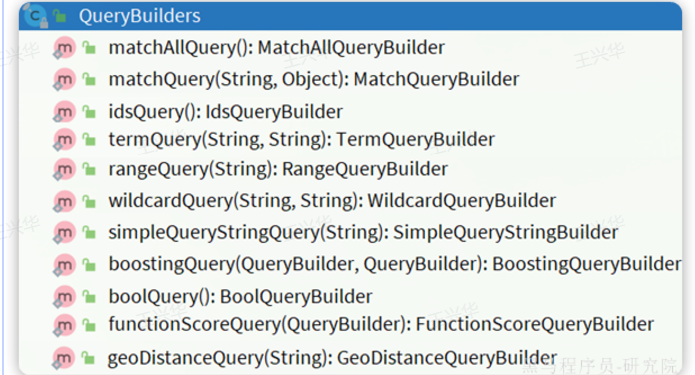

另一个是QueryBuilders,其中包含了我们学习过的各种叶子查询、复合查询等:

在发送请求以后,得到了响应结果SearchResponse,这个类的结构与我们在kibana中看到的响应结果JSON结构完全一致:

1 | |

因此,我们解析SearchResponse的代码就是在解析这个JSON结果,对比如下:

完整代码如下:

1 | |

叶子查询

所有的查询条件都是由QueryBuilders来构建的,叶子查询也不例外。因此整套代码中变化的部分仅仅是query条件构造的方式,其它不动。

1 | |

再比如multi_match查询:

1 | |

还有range查询:

1 | |

还有term查询:

1 | |

handleResponse(response);这里是被封装起来了

1 | |

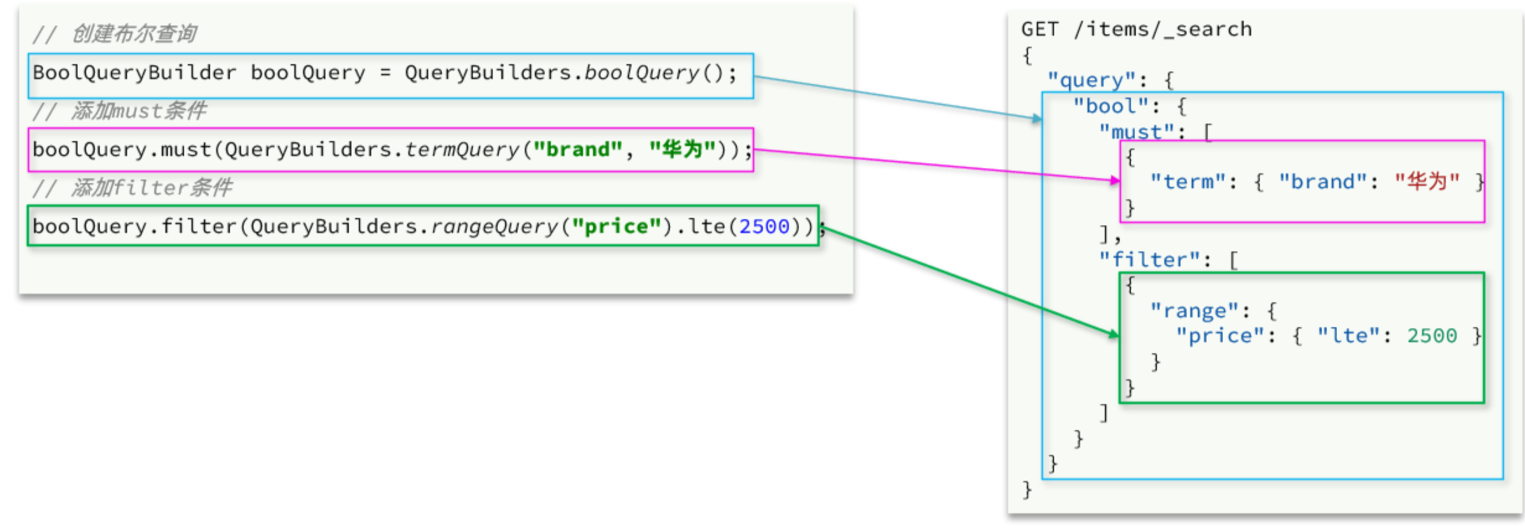

复合查询

复合查询也是由QueryBuilders来构建,我们以bool查询为例,DSL和JavaAPI的对比如图:

完整代码如下:

1 | |

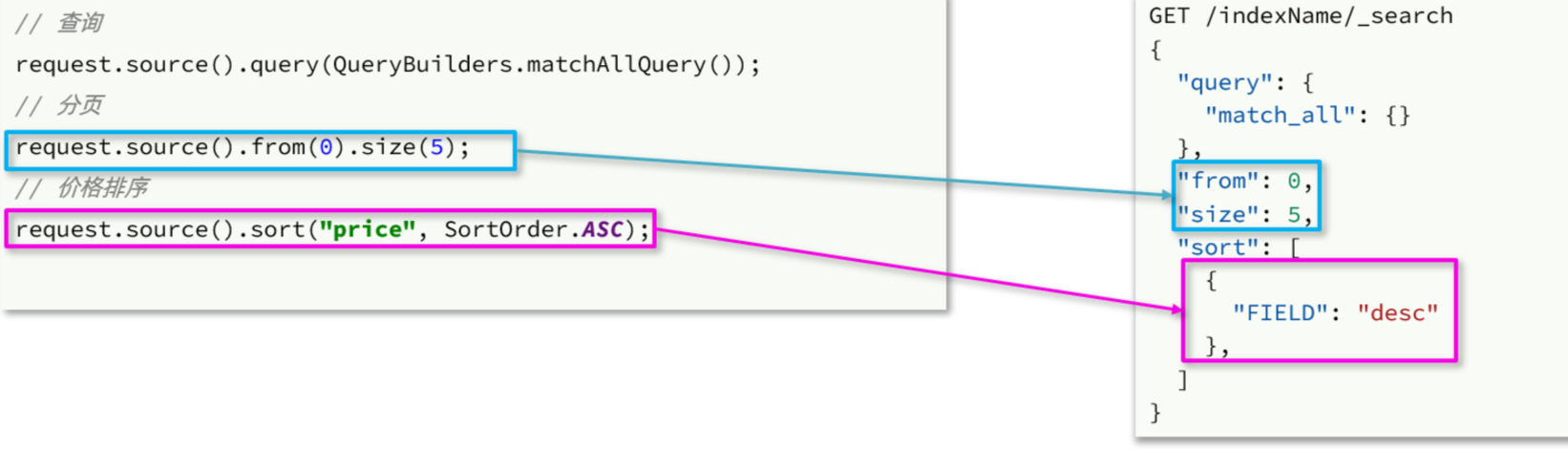

排序和分页

之前说过,requeset.source()就是整个请求JSON参数,所以排序、分页都是基于这个来设置,其DSL和JavaAPI的对比如下:

整示例代码:

1 | |

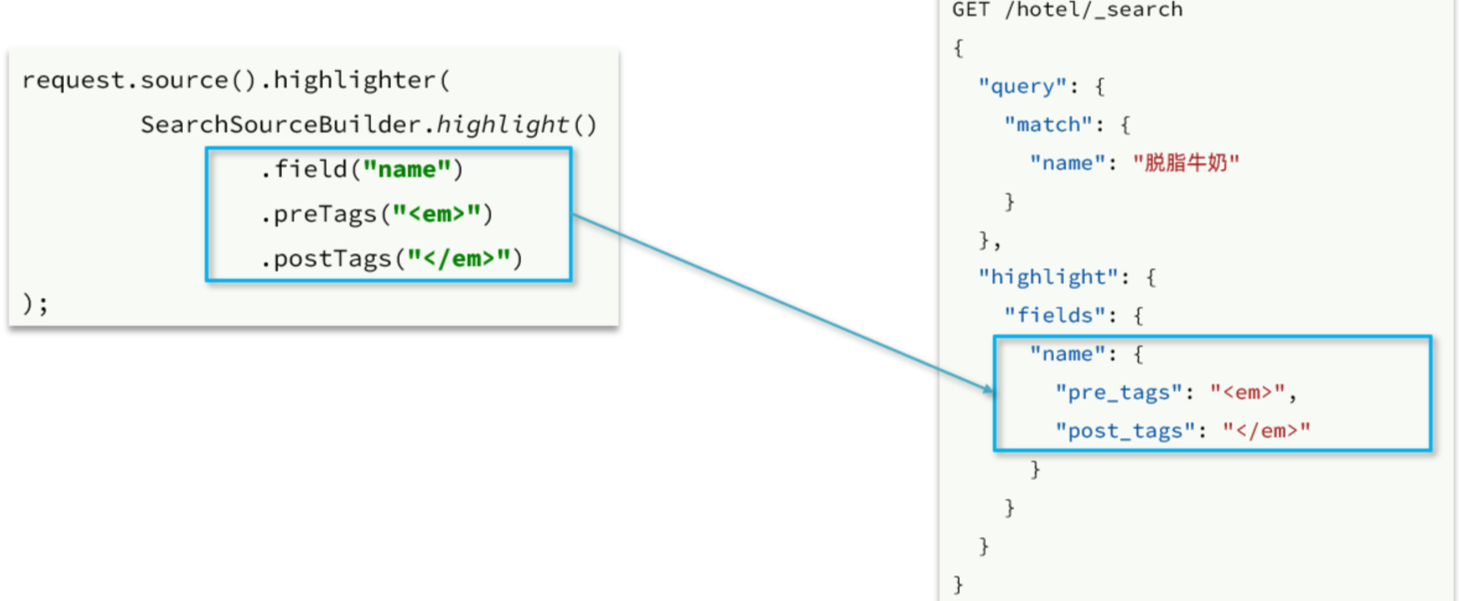

高亮

高亮查询与前面的查询有两点不同:

- 条件同样是在

request.source()中指定,只不过高亮条件要基于HighlightBuilder来构造 - 高亮响应结果与搜索的文档结果不在一起,需要单独解析

首先来看高亮条件构造,其DSL和JavaAPI的对比如图:

示例代码如下:

1 | |

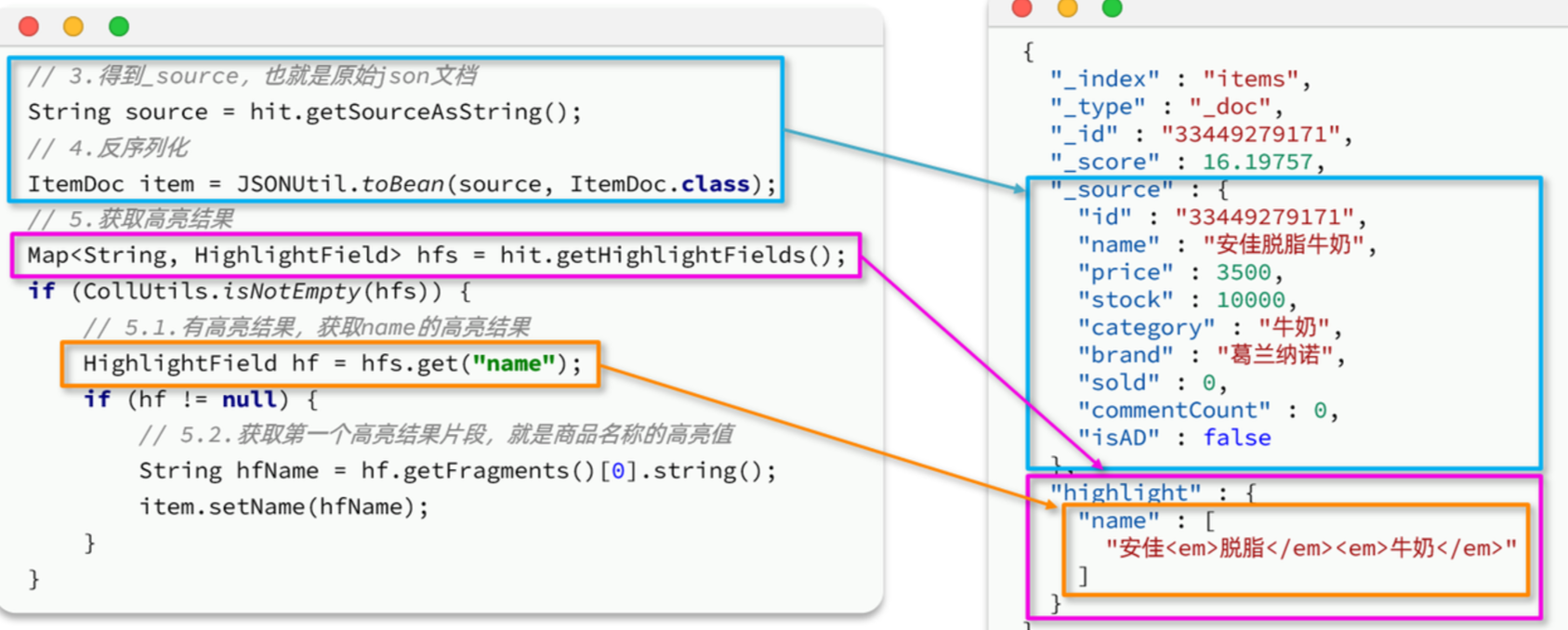

再来看结果解析,文档解析的部分不变,主要是高亮内容需要单独解析出来,其DSL和JavaAPI的对比如图:

完整代码如下:

1 | |

数据聚合

聚合(aggregations)可以让我们极其方便的实现对数据的统计、分析、运算。例如:

- 什么品牌的手机最受欢迎?

- 这些手机的平均价格、最高价格、最低价格?

- 这些手机每月的销售情况如何?

实现这些统计功能的比数据库的sql要方便的多,而且查询速度非常快,可以实现近实时搜索效果。

官方文档:

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/7.12/search-aggregations.html

聚合常见的有三类:

- 桶(

Bucket)聚合:用来对文档做分组 TermAggregation:按照文档字段值分组,例如按照品牌值分组、按照国家分组Date Histogram:按照日期阶梯分组,例如一周为一组,或者一月为一组- 度量(

Metric)聚合:用以计算一些值,比如:最大值、最小值、平均值等 Avg:求平均值Max:求最大值Min:求最小值Stats:同时求max、min、avg、sum等- 管道(

pipeline)聚合:其它聚合的结果为基础做进一步运算

注意:参加聚合的字段必须是keyword、日期、数值、布尔类型

DSL实现聚合

1.Bucket聚合

例如我们要统计所有商品中共有哪些商品分类,其实就是以分类(category)字段对数据分组。category值一样的放在同一组,属于Bucket聚合中的Term聚合。

基本语法如下:

1 | |

语法说明:

size:设置size为0,就是每页查0条,则结果中就不包含文档,只包含聚合aggs:定义聚合category_agg:聚合名称,自定义,但不能重复terms:聚合的类型,按分类聚合,所以用termfield:参与聚合的字段名称size:希望返回的聚合结果的最大数量

来看下查询的结果:

2.带条件聚合

默认情况下,Bucket聚合是对索引库的所有文档做聚合,例如我们统计商品中所有的品牌,但真实场景下,用户会输入搜索条件,因此聚合必须是对搜索结果聚合。那么聚合必须添加限定条件。

例如,我想知道价格高于3000元的手机品牌有哪些,该怎么统计呢?

我们需要从需求中分析出搜索查询的条件和聚合的目标:

- 搜索查询条件:

- 价格高于3000

- 必须是手机

- 聚合目标:统计的是品牌,肯定是对brand字段做term聚合

语法如下:

1 | |

3.Metric聚合

现在我们需要对桶内的商品做运算,获取每个品牌价格的最小值、最大值、平均值。

这就要用到Metric聚合了,例如stat聚合,就可以同时获取min、max、avg等结果。

语法如下:

1 | |

query部分就不说了,我们重点解读聚合部分语法。

可以看到我们在brand_agg聚合的内部,我们新加了一个aggs参数。这个聚合就是brand_agg的子聚合,会对brand_agg形成的每个桶中的文档分别统计。

stats_meric:聚合名称stats:聚合类型,stats是metric聚合的一种field:聚合字段,这里选择price,统计价格

由于stats是对brand_agg形成的每个品牌桶内文档分别做统计,因此每个品牌都会统计出自己的价格最小、最大、平均值。

结果如下:

总结

aggs代表聚合,与query同级,此时query的作用是?

- 限定聚合的的文档范围

聚合必须的三要素:

- 聚合名称

- 聚合类型

- 聚合字段

聚合可配置属性有:

- size:指定聚合结果数量

- order:指定聚合结果排序方式

- field:指定聚合字段

RestClient实现聚合

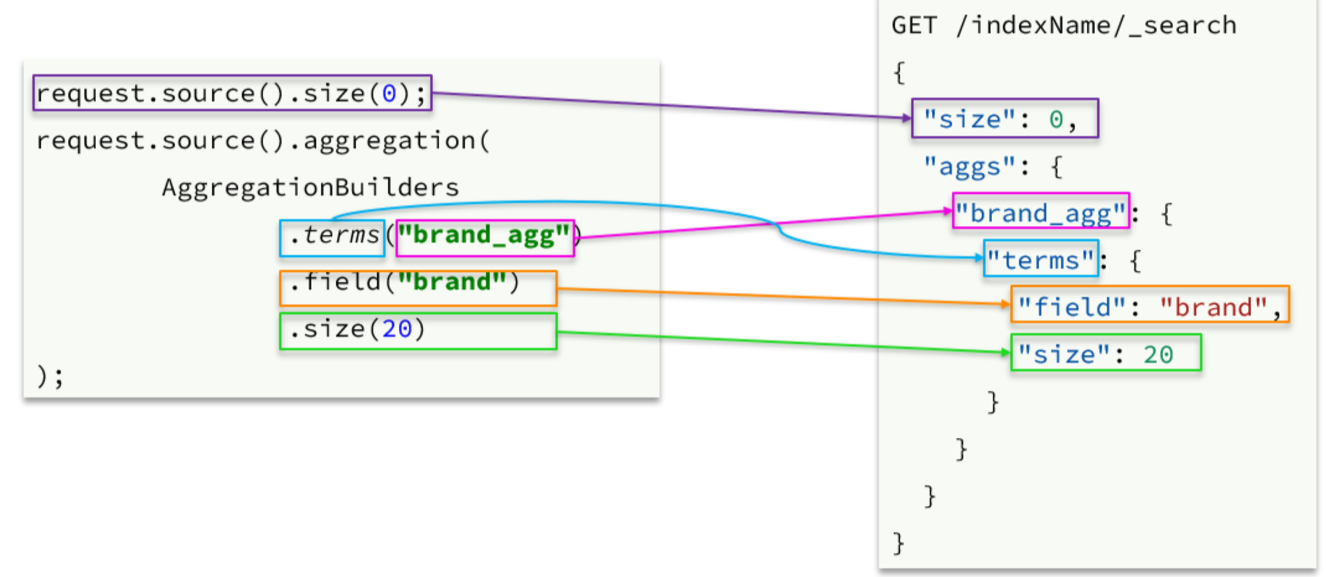

可以看到在DSL中,aggs聚合条件与query条件是同一级别,都属于查询JSON参数。因此依然是利用request.source()方法来设置。

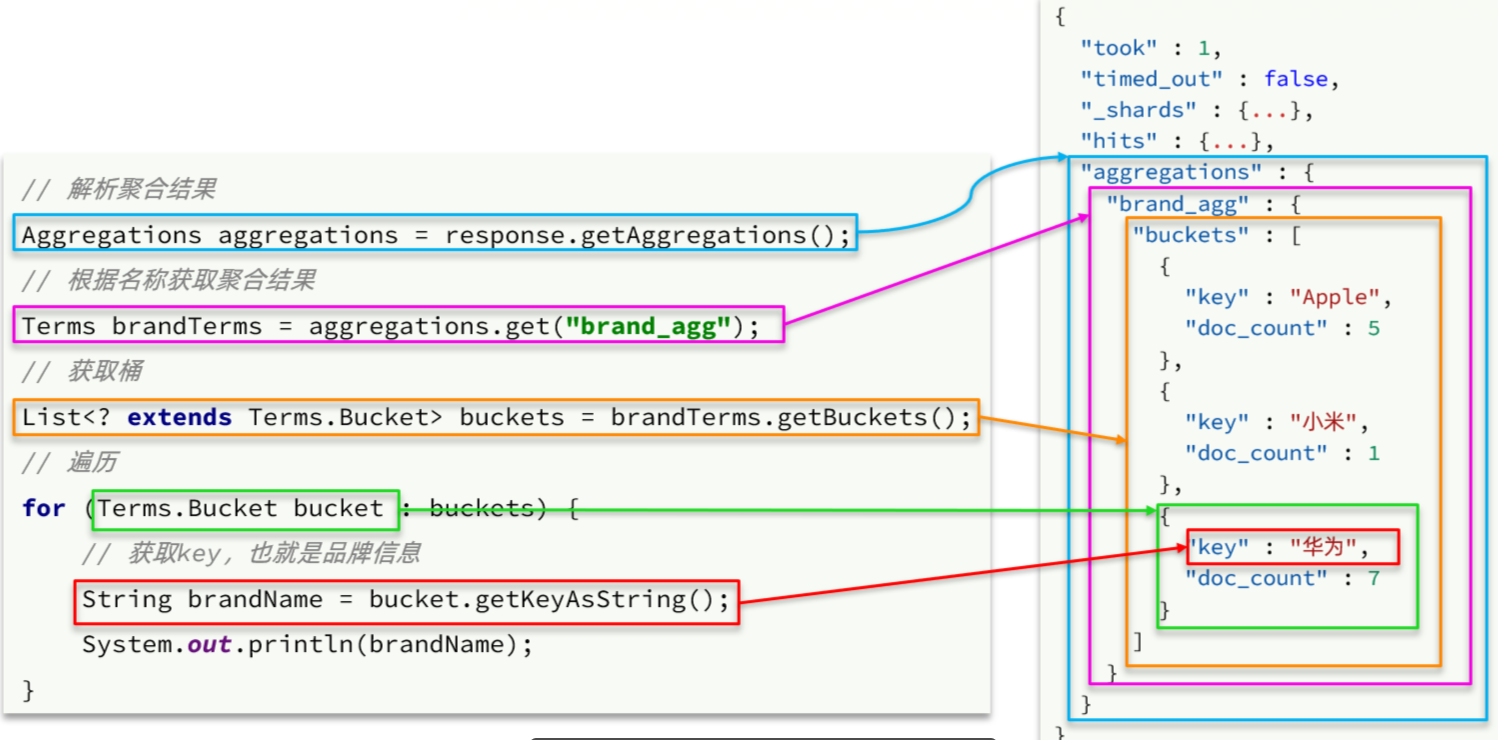

不过聚合条件的要利用AggregationBuilders这个工具类来构造。DSL与JavaAPI的语法对比如下:

聚合结果与搜索文档同一级别,因此需要单独获取和解析。具体解析语法如下:

完整代码如下:

1 | |